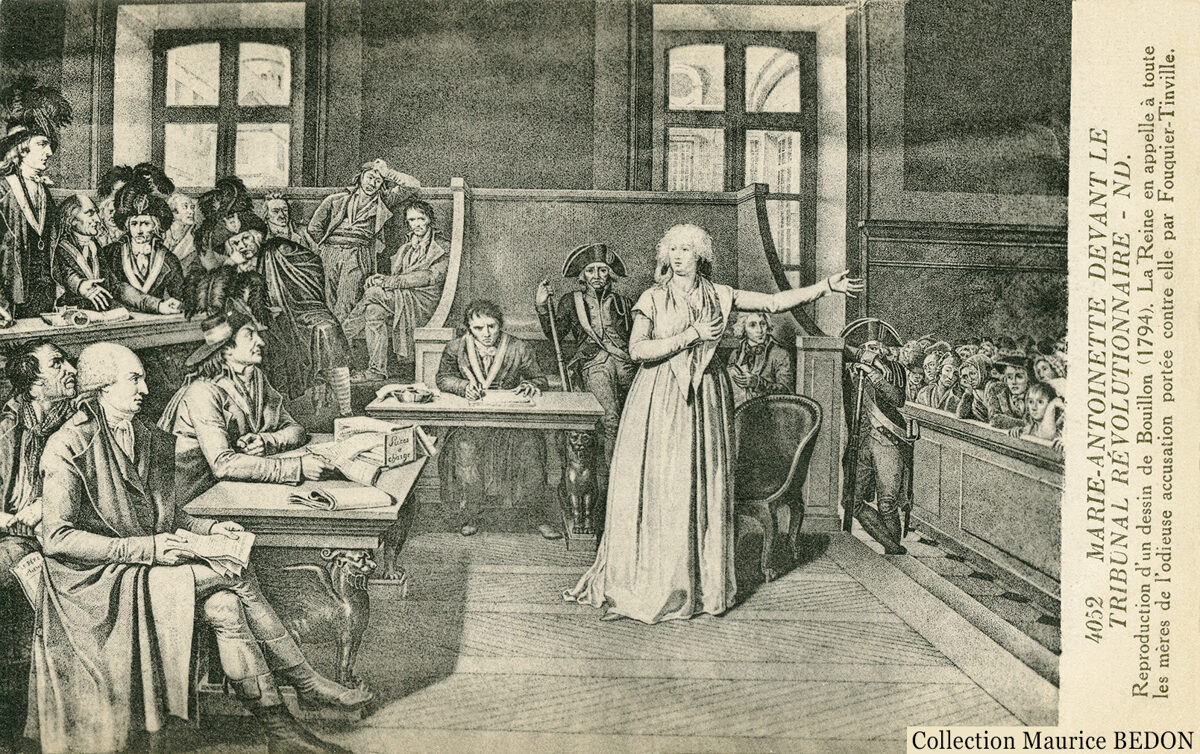

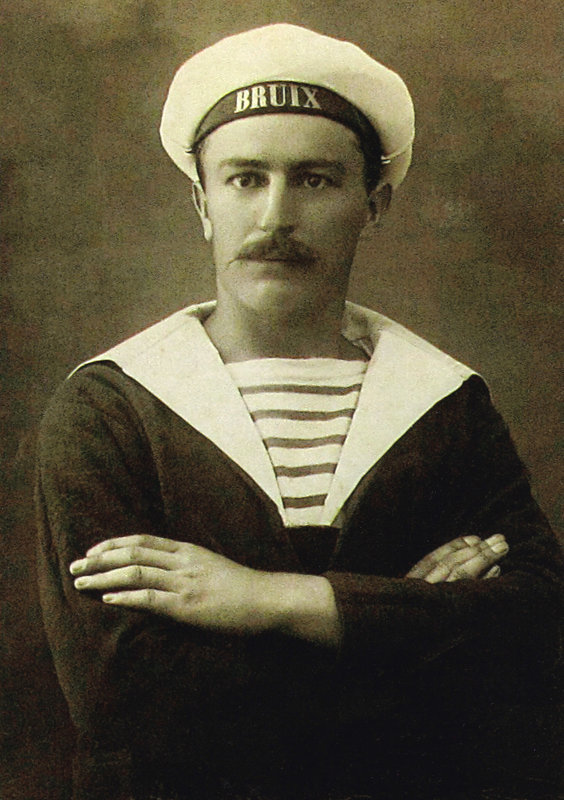

EUGÈNE POUPIN, ÉDITEUR DE CARTES POSTALES

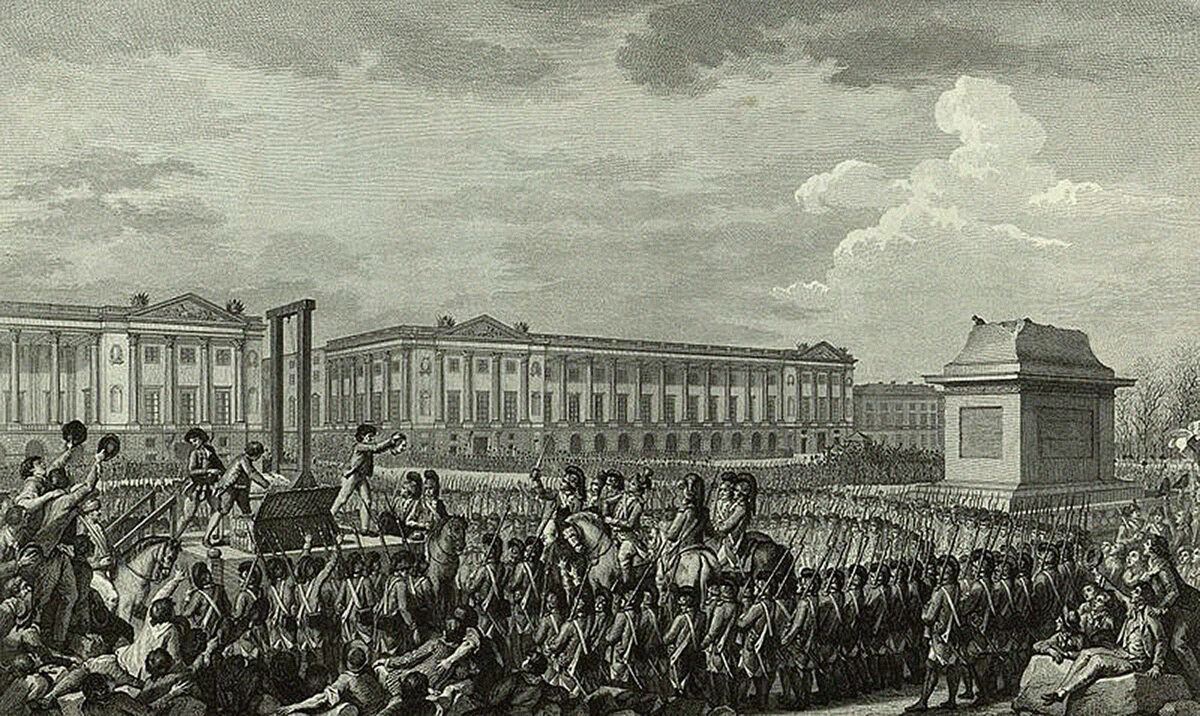

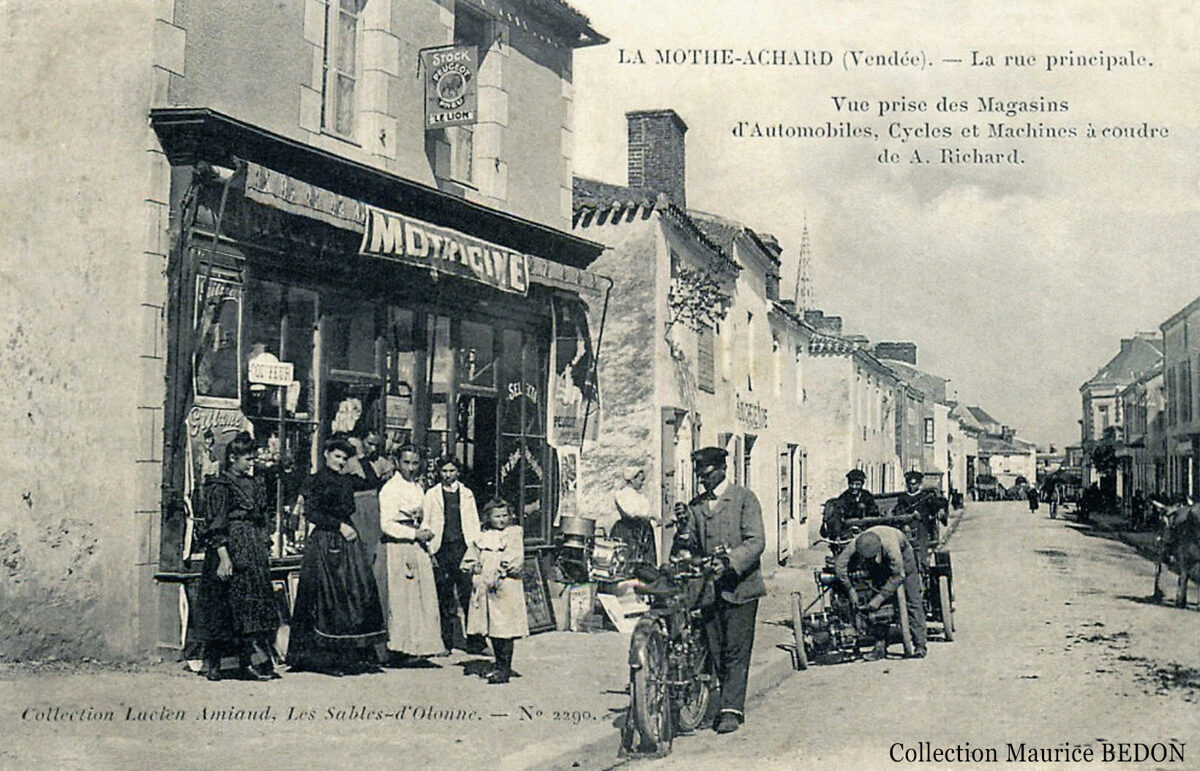

Au tout début du XXème siècle, à l’époque dite « de l’âge d’or » des cartes postales, beaucoup de photographes locaux vont éditer des cartes, souvent avec talent. La plupart d’entre eux rayonneront ainsi sur leur canton et le voisin. Quelques uns seulement auront pour ambition de couvrir l’ensemble du département de la Vendée ; parmi ceux-ci, il convient de citer entre autres Jules Robuchon, Lucien Amiaud (Cf. article sur le présent Blog N° 5-25), Paul Dugleux (Cf. article N°5-28) et surtout Eugène Poupin. Ce dernier est peut-être le plus célèbre, parce que le plus prolifique du département et le meilleur commerçant en zone rurale.

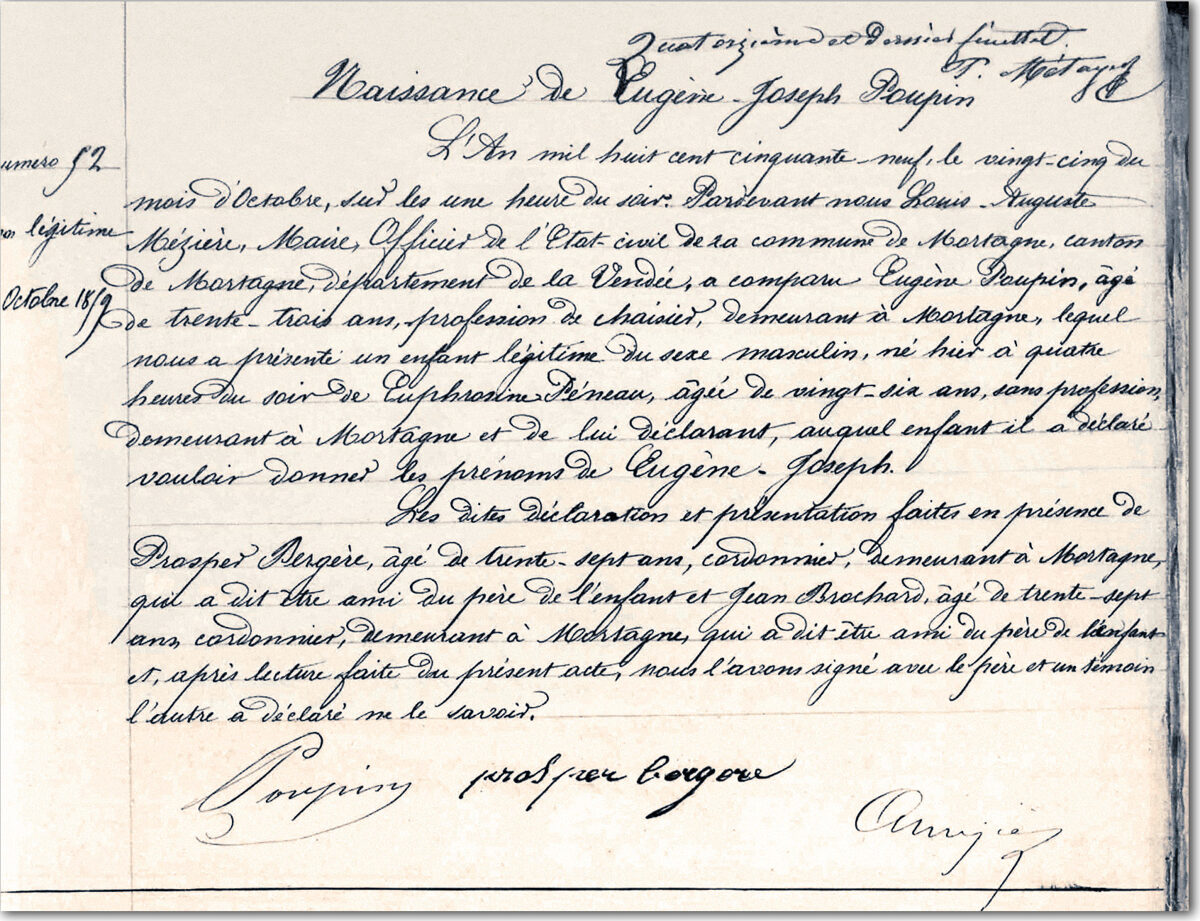

Extrait

du registre d’État civil de 1859 (Archives Départementales de la Vendée).

Extrait

du registre d’État civil de 1859 (Archives Départementales de la Vendée).

Eugène, Joseph POUPIN est né le 24 octobre 1859 à Mortagne-sur-Sèvre, route de Cholet, fils d' Eugène Poupin et d’Euphrasine Péneau (Cf. image ci-dessus). Il a ainsi reçu le prénom de son père Eugène et le 10 juillet 1862, il aura une sœur qui recevra, elle, le prénom de sa mère Euphrasine. Il passe sa jeunesse dans cette ville au Nord-Est du bocage vendéen et ne semble pas avoir poursuivi ses études au delà du cycle de l’école primaire. Il adopte tout d’abord le métier de son père « chaisier », mais avec le désir de s’en échapper. C’est, en effet, un jeune homme imaginatif et assez doué de talents artistiques. Il réalise des chansons, des dessins d’un certain intérêt, des instruments de musique et des sculptures, notamment sur des ceps de vigne. Il suivait ainsi la trace de son grand-père qui aurait fabriqué une draisienne vers 1810, comme le montre la photo ci-dessous.

Bayard,

le vélocipède de M. Poupin vers 1810.

Bayard,

le vélocipède de M. Poupin vers 1810.

Âgé d’à peine 22 ans et chaisier, il épouse le 14 juin 1881 à Mortagne-sur-Sèvre Philomène-Marie Leigneil, sage-femme dans cette ville. Par contre, l’année suivante, au recensement de 1882, il se déclare tourneur et à celui de 1888 relieur, preuve qu’il cherche visiblement sa voie. Au recensement de 1891, il est encore officiellement chaisier et habite alors route de Nantes. Par contre à celui de 1896, il est bien désormais libraire, place de l’Église. Enfin à celui de 1906, sa librairie est alors installée à l’endroit définitif et reconnu : rue Nationale à Mortagne-sur-Sèvre.

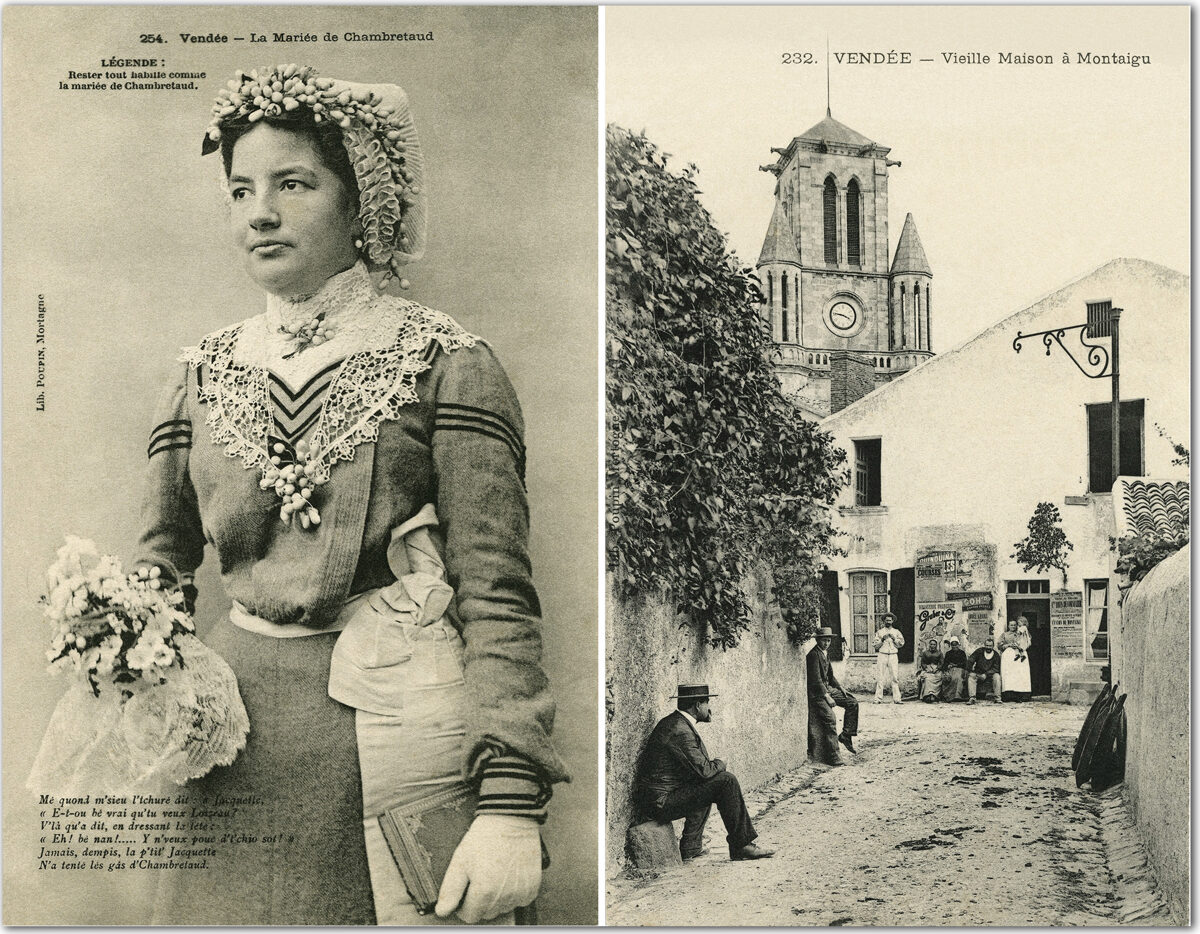

Son épouse et lui ont eu deux filles : Annette (Eugénie, Clarisse) Poupin née le 11 juillet 1882 et Eugénie (Augustine, Alexandrine) Poupin née le 16 mai 1888. C’est l’aînée Annette qui épousera plus tard, le 15 décembre 1904 à Ivry-sur-Seine, (Charles) Victor Jehly. En attendant, c’est également elle qui aidera son père à faire des photographies, en posant vêtue de différents costumes pour illustrer les cartes des multiples coiffes locales de Vendée, ainsi que la célèbre « mariée de Chambretaud » (Cf. la 1ère image ci-dessous).

Gauche : La

Mariée de Chambretaud (1904). Droite : Dans

une rue à Montaigu (1901).

Gauche : La

Mariée de Chambretaud (1904). Droite : Dans

une rue à Montaigu (1901).

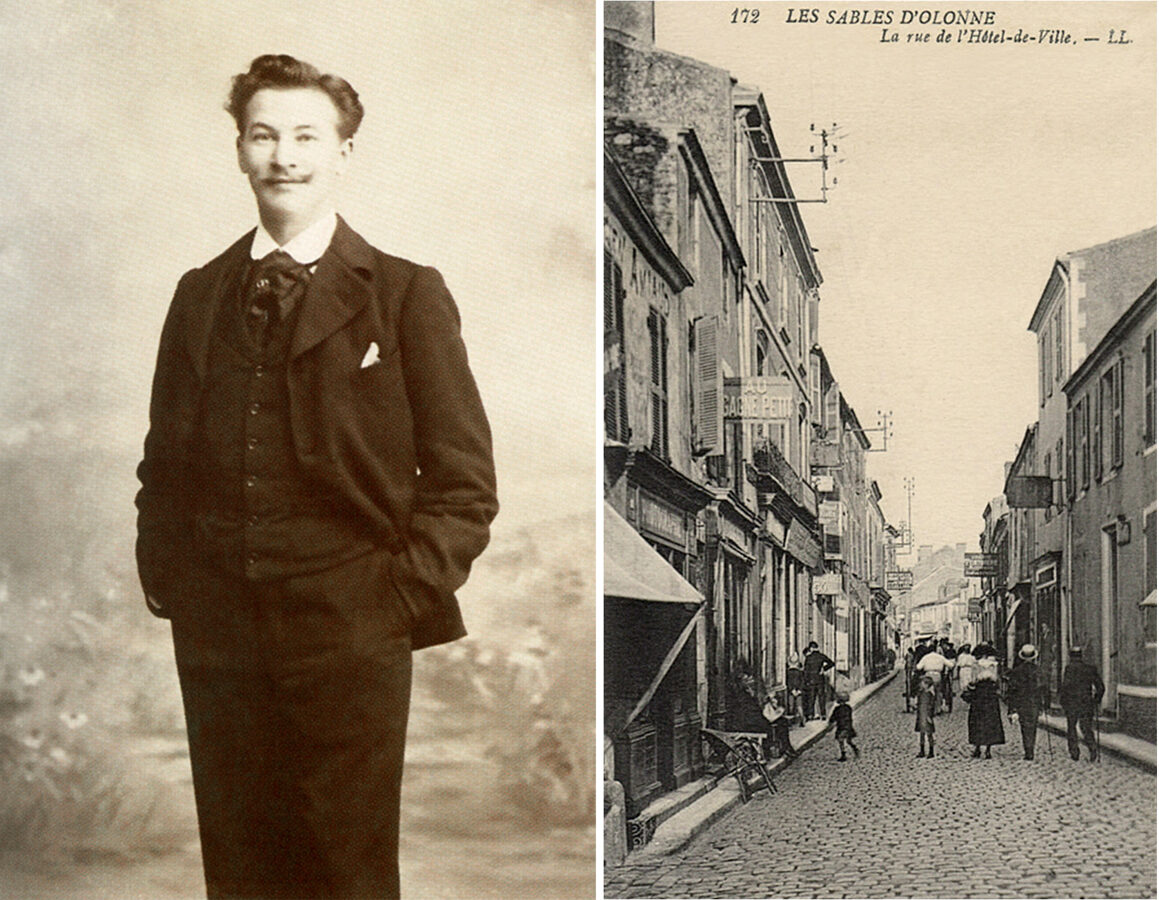

En effet, sa nouvelle profession de libraire l’a amené à s’intéresser à une récente activité : la photographie. Cela devient assez vite une passion et il réalise quelques plaques vers 1897. Toutefois, comme il n’est pas photographe de profession (il se dira d’ailleurs toujours libraire ou éditeur), il n’a pas tout de suite l’idée de les commercialiser. Il ne peut donc pas être compté parmi les pionniers, mais seulement dans les précurseurs. C’est à partir de 1900 qu’il édite en réalité ses premières cartes postales.

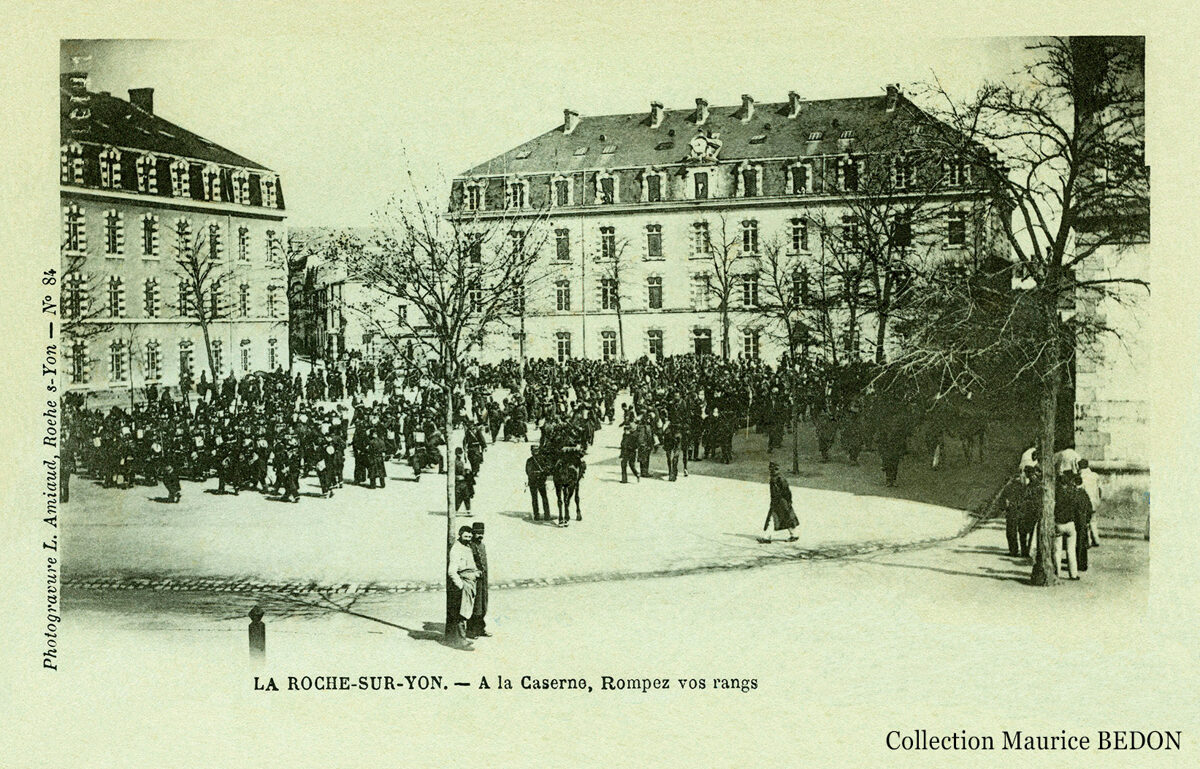

Une rencontre va être déterminante dans sa carrière, celle avec un photographe déjà de renom depuis quelques années, Lucien Amiaud de la Roche-sur-Yon. Ils se retrouvent tous les deux un après-midi dans une rue à Montaigu en 1901 et vont immortaliser l’évènement. Lucien Amiaud va réaliser une première photo représentant une rue avec Eugène Poupin assis sur une borne au premier plan. Il la publiera dans sa collection « Photogravure L. Amiaud La Roche-s-Yon » sous le numéro 225 en 1902. Il cédera la plaque à Eugène Poupin, qui la publiera à son tour en 1904 sous le numéro 232, comme le montre la 2ème image ci-dessus. Lucien Amiaud prendra un second cliché représentant son collègue en train d’installer son matériel pour prendre une photo aux Olivettes de Montaigu (Cf. image si dessous).

Le

photographe à Montaigu.

Le

photographe à Montaigu.

Dans l’œuvre photographique d’Eugène Poupin, son célèbre magasin de la rue Nationale est visible au moins deux fois : une première fois sur une carte spéciale, sans titre, ni numéro, représentant le tombereau hippomobile des éboueurs et portant l’inscription « Attention Lisa, Boug’ pas, tu vas te faire photographier » ; une deuxième fois sur une carte intitulée « la rue Nationale » éditée en 1905 sous le numéro 1095 (Cf. image ci-dessous). Sur cette dernière on aperçoit principalement la sortie des enfants des écoles, mais aussi, sur la gauche la librairie Poupin. Dans la vitrine on distingue des livres, des documents, des chapelets, un christ, cinq plaques portant des cartes postales et le nom de propriétaire « E. POUPIN ». Il est très probable que la dame que l’on voit entre deux messieurs soit Madame Philomène Poupin.

La

librairie Poupin (1905).

La

librairie Poupin (1905).

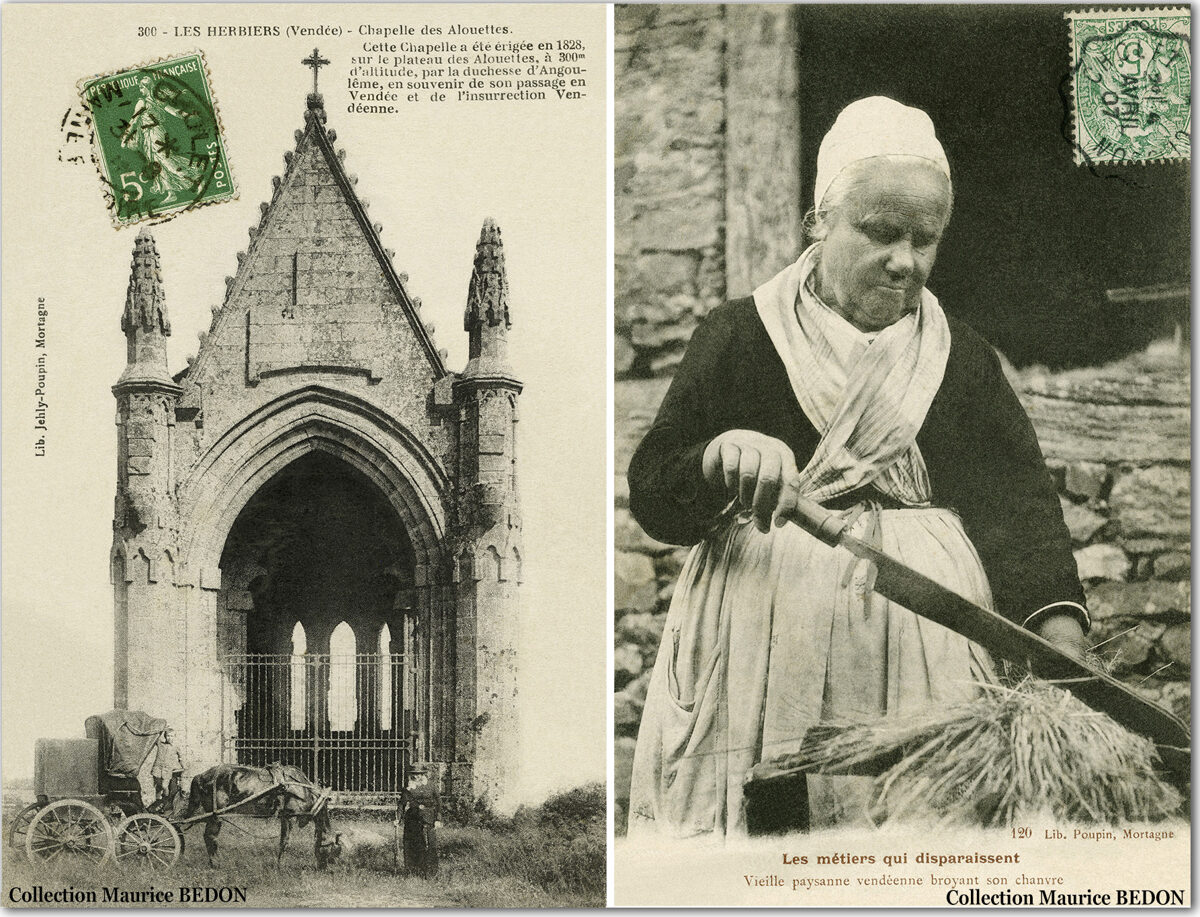

Pour réaliser ces reportages photographiques Eugène Poupin ne disposera jamais d’automobile ; en revanche il s’est fait fabriquer un curieux véhicule hippomobile à quatre roues, avec un grand coffre cubique, mélange de voiture à cheval et de carriole de livraison. Il était assez semblable à ceux des voyageurs de commerce (les rouleux), qu’il ira d’ailleurs photographier à Saint Michel-Mont-Mercure en 1904 (N°351). Ce fameux véhicule se retrouvera, plus ou moins volontairement, dans le champ visuel de plusieurs de ses clichés, en particulier à Évrunes, La Verrie, Tiffauges, Les Landes-Génusson, Les Herbiers (Cf. image à la suite), Sainte Florence-de-l’Oie, Saint Jean-de-Beugné (Cf. image ci-dessous), Nalliers, Le Girouard etc.

Le

véhicule d’Eugène Poupin à Saint Jean-de-Beugné.

Le

véhicule d’Eugène Poupin à Saint Jean-de-Beugné.

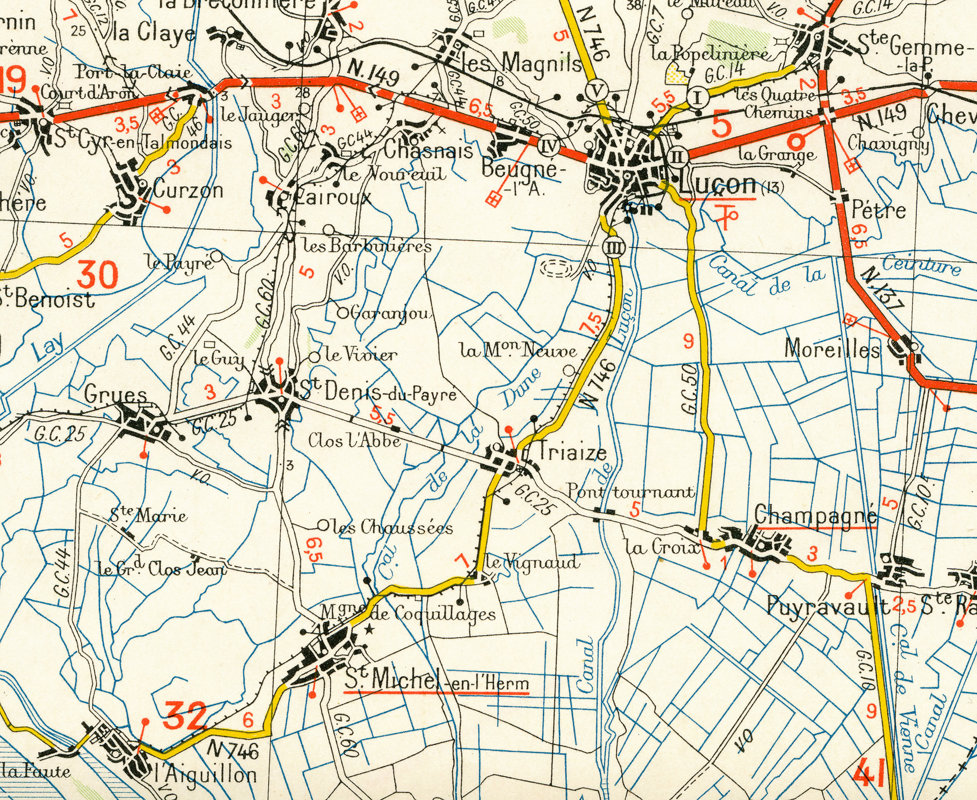

Ses plaques ne sont pas vraiment classées dans l’ordre chronologique, mais les numéros de ses cartes permettent de suivre à peu près l’itinéraire qu’il effectuait lors de ses sorties pour une campagne de photos. Ainsi, en faisant le voyage de Mortagne vers La Chataigneraie (N°1237, 1246) il est passé à Pouzauges (N°1219) et est revenu par Cheffois (N°1220), Mouilleron en Pareds (N°1224, 1227), Monsireigne (N°1254), Mouchamps (N°1232, 1250), Beaurepaire (N°1217).

Gauche : Le

véhicule aux Herbiers (1904). Droite : La

broyeuse de chanvre (1902).

Gauche : Le

véhicule aux Herbiers (1904). Droite : La

broyeuse de chanvre (1902).

L’œuvre photographique d’Eugène Poupin a connu deux périodes : celle des précurseurs (1900 à 1903) et celle de l’âge d’or (1904 à 1914). Durant la première, le verso était réservé à l’adresse, la correspondance et l’image devaient alors se partager le recto. A partir de décembre 1903, l’image est autorisée à couvrir tout le recto, la correspondance se faisant au verso partagé avec l’adresse.

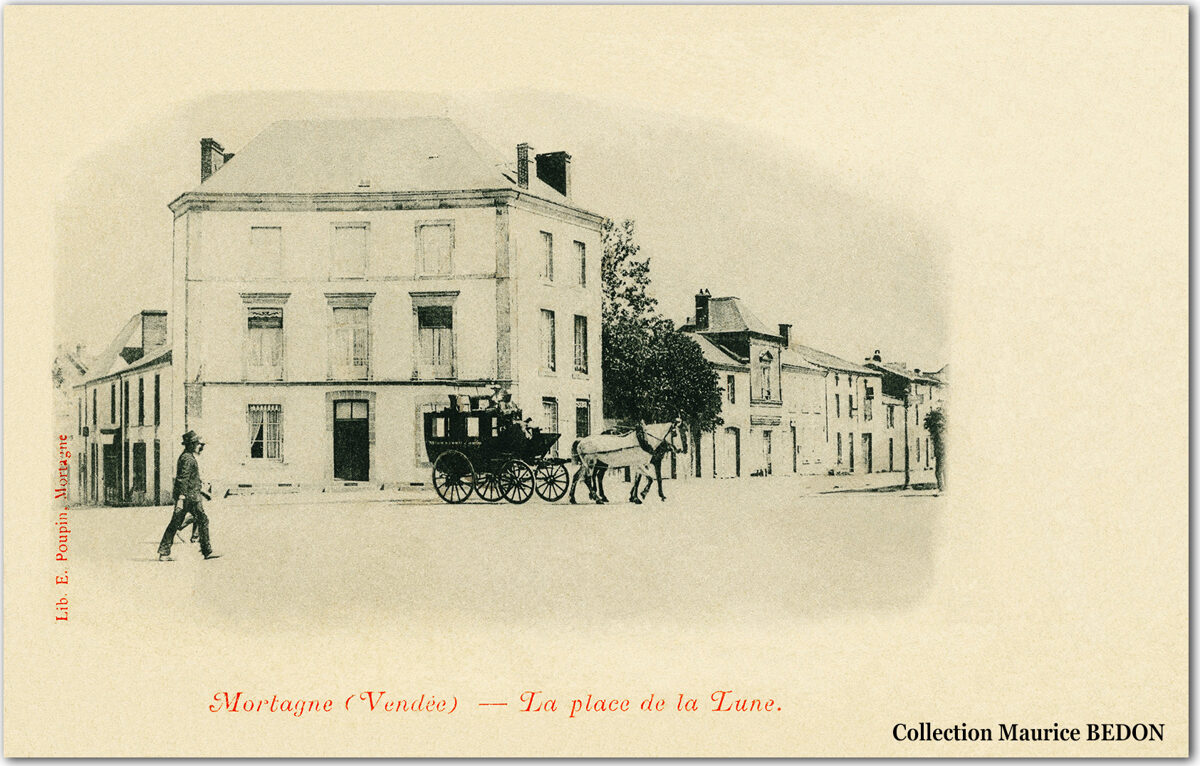

Eugène Poupin a un peu anticipé ce changement, car ses images n’ont jamais laissé beaucoup de place à la correspondance. Jusqu’en 1903, ses cartes sont reconnaissables au fait que les légendes sont toutes écrites en rouge (d’où le surnom de « Poupin rouges »). Elles représentent soit des monuments, des rues avec peu d’animation ou bien des vieux métiers (Cf. carte ci-dessus N°120). Durant cette période, il a édité un peu moins de 200 cartes et n’a guère quitté le canton de Mortagne. La carte reproduite ci-dessous, non numérotée, représentant une rue de Mortagne, est une des premières qu’il ait réalisée.

La

place de la Lune à Mortagne (1900).

La

place de la Lune à Mortagne (1900).

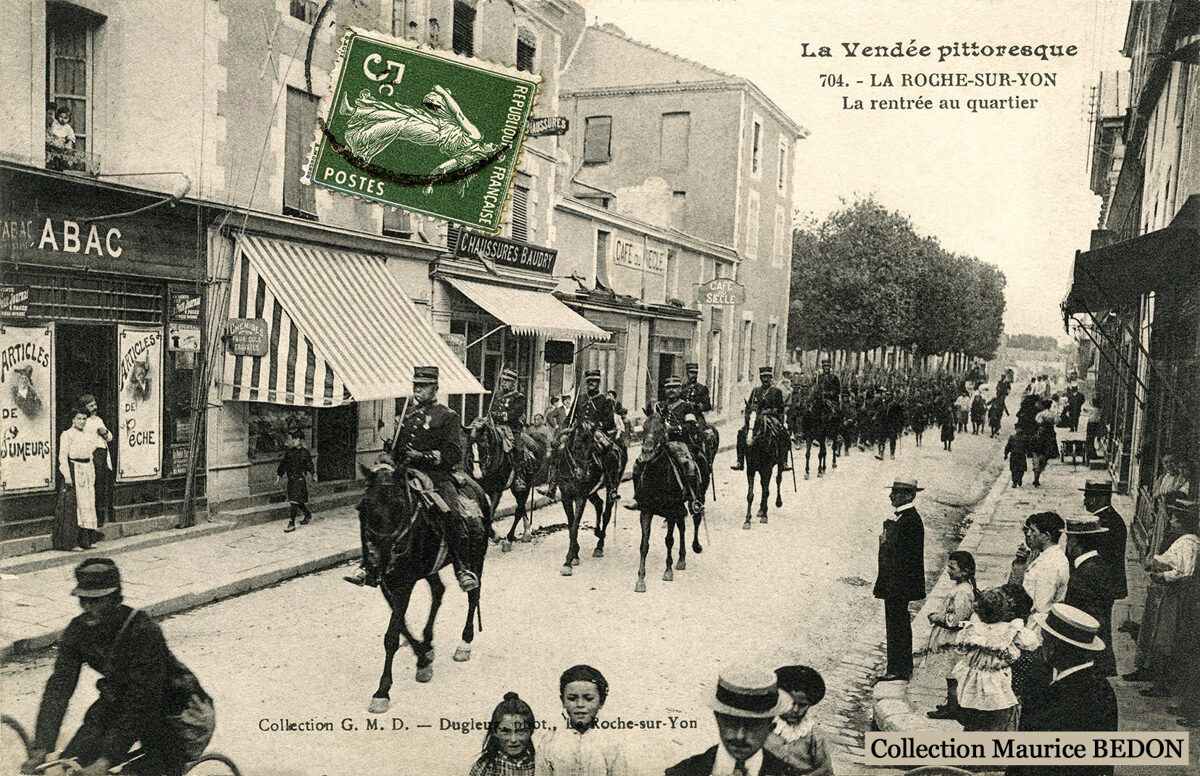

Durant la deuxième période, Eugène Poupin change de style complètement. Pour avoir une collection personnelle aussi complète que possible, il parcourt sans cesse tout le département, même les communes déjà couvertes par un collègue. En dix ans, lui, l’autodidacte, va produire à lui seul environ 3 500 plaques. Il ne sera dépassé dans la région que par les grandes maisons qui disposent d’une automobile et de plusieurs photographes : Bergevin à La Rochelle et Artaud-Nozais à Nantes.

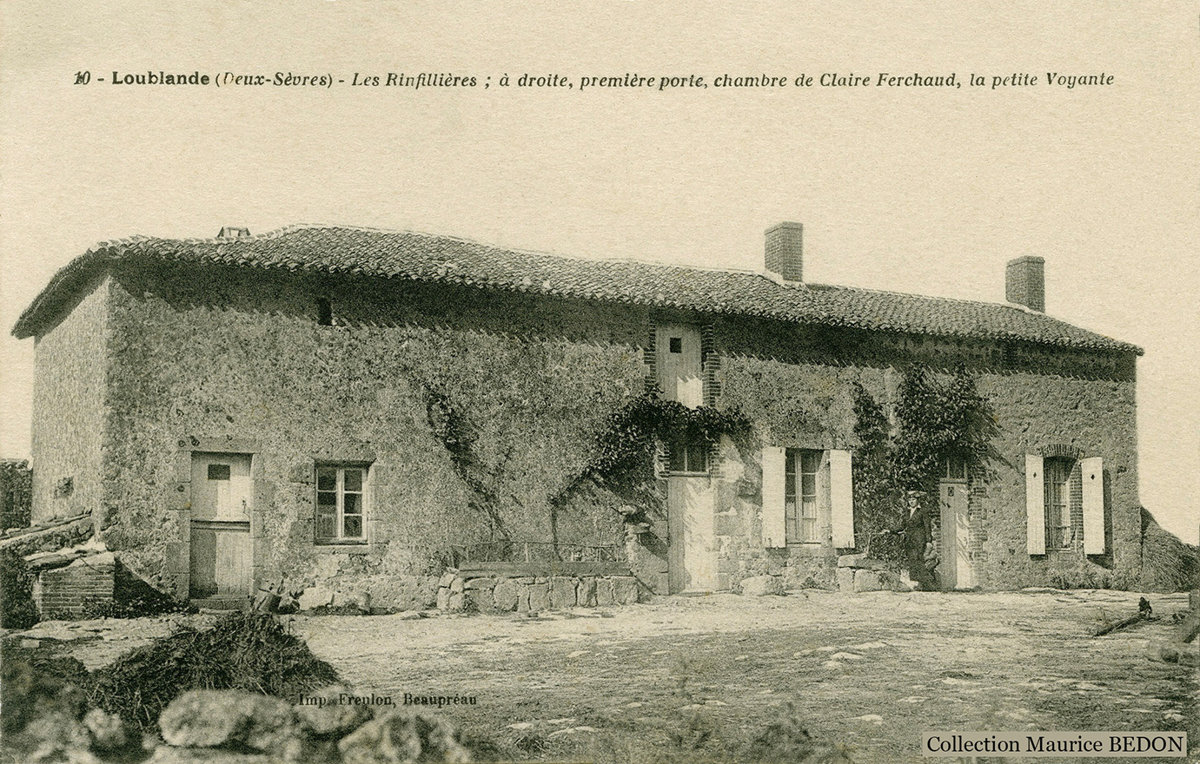

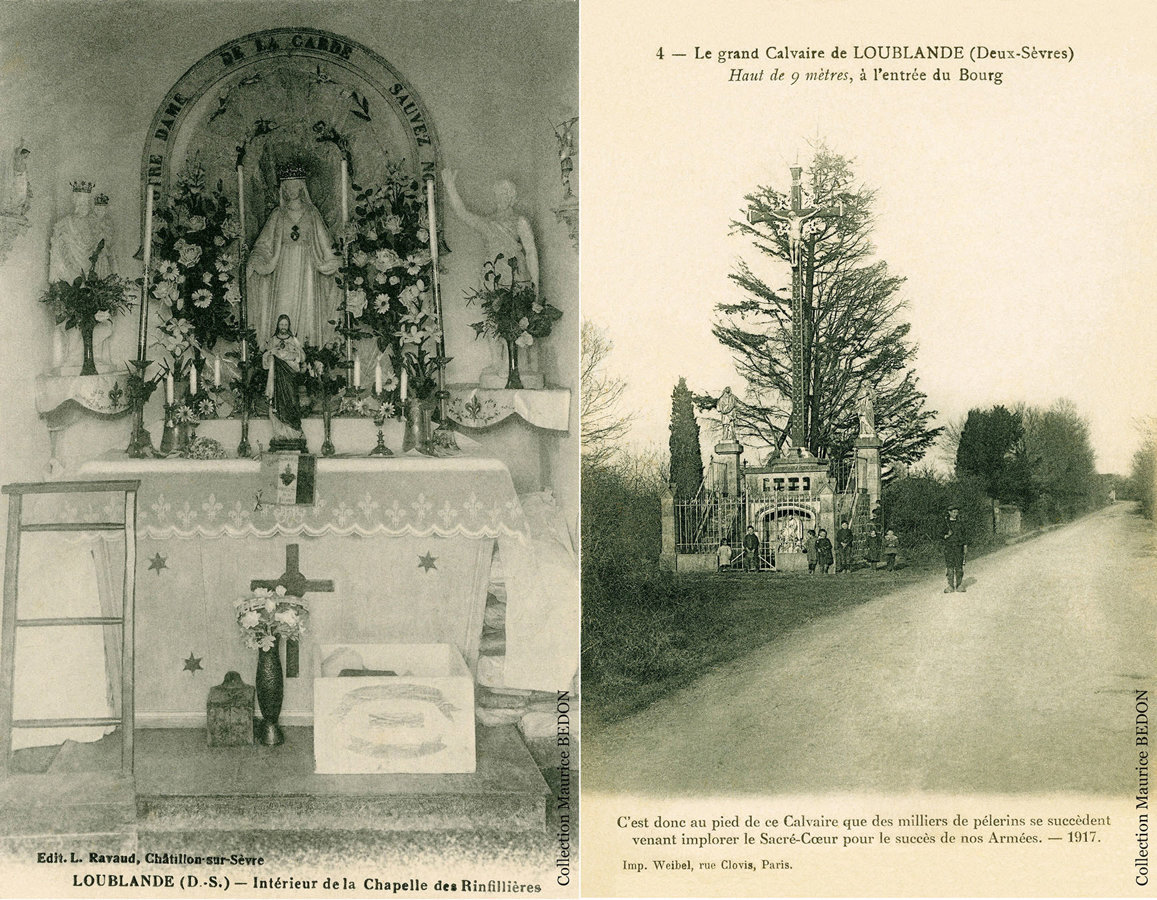

Il ne se limitera d’ailleurs pas au seul département de la Vendée. Mortagne étant à proximité de la frontière des trois provinces (Poitou, Anjou, Bretagne), il photographie aussi dans le bas de la Loire-Atlantique, dans celui du Maine-et-Loire et dans le haut des Deux-Sèvres.

Le

Puy-Greffier à Saint Fulgent (1904).

Le

Puy-Greffier à Saint Fulgent (1904).

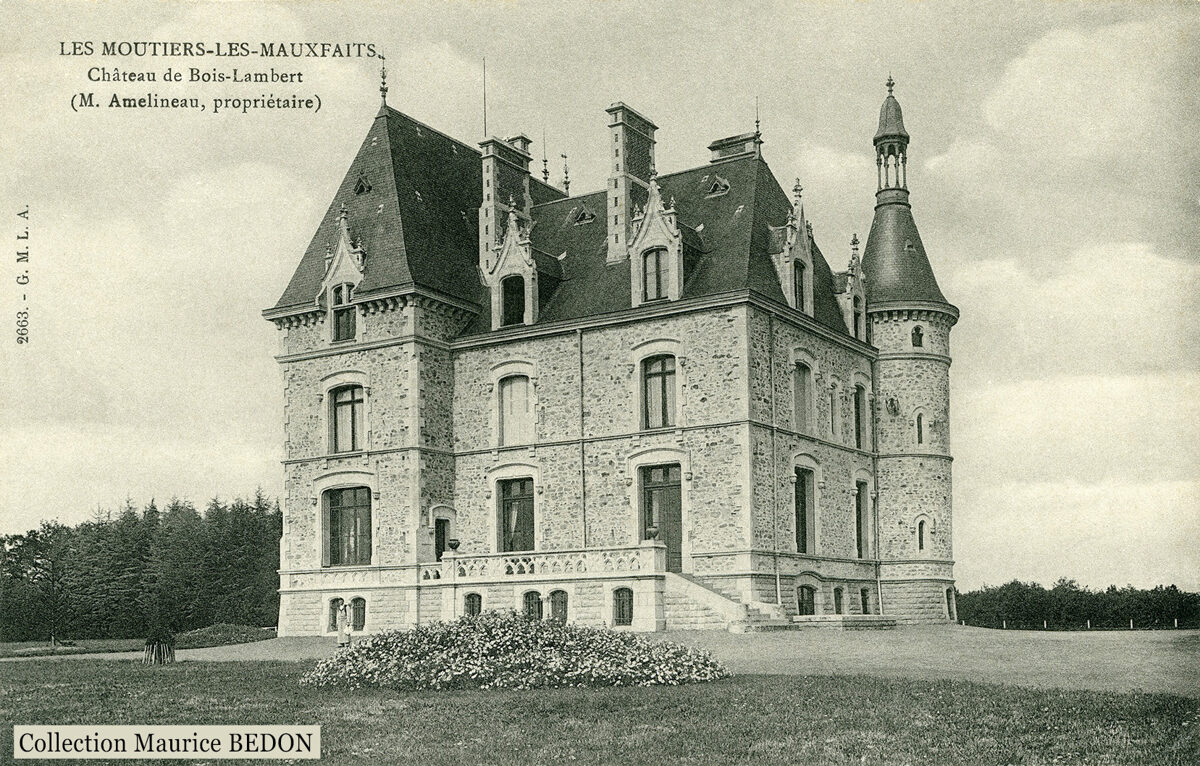

Dans une commune, il essaie de tout avoir : l’église, les châteaux, les anciens logis, les rues, les évènements. Il est l’un des premiers à créer des cartes dites multivues, qu’il réalise en plaçant toutes les cartes faites dans une commune sur un support décoré et en photographiant la composition. Ces cartes, moins intéressantes, sont pourtant utiles aux collectionneurs pour savoir ce qui existe dans une commune.

Même si c’est son collègue Armand Robin de Fontenay-le-comte qui est considéré comme le spécialiste des « Châteaux de Vendée », Poupin n’en a pas oublié non plus.

La carte reproduite ci-dessus (N°527) représente les ruines de l’ancien château du Puy-Greffier à Saint Fulgent, qu’il a photographié en 1904. Toutes ses cartes de monuments bénéficient d’une longue légende très bien documentée (sans doute parce que son auteur était libraire). Au Puy-Greffier il a même produit un document précieux, puisque le château a été ensuite dynamité en 1974.

Un

carrefour à Mesnard-la-Barotière (1908).

Un

carrefour à Mesnard-la-Barotière (1908).

Il a bien compris que les clichés présentant un maximum de personnes « étaient plus recherchés et commercialement plus rentables », alors il n’hésitait pas à réunir tous les habitants du quartier. Il le faisait d’autant plus facilement, qu’à l’époque, c’était nouveau et que les gens étaient très heureux de se faire photographier. C’est principalement le cas sur la carte reproduite ci-dessus à Mesnard-la-Barotière (N°1881), mais également à Treize-Septiers (N°1838), La Flocellière (N°1633), Les Herbiers (N°1867), Menomblet (N°1653), Saint Fulgent (N°1822), Saint Martin-des-Noyers (N°1899), La Ferrière (N°1604 & 1605) etc…

Le

marché aux Herbiers (1905).

Le

marché aux Herbiers (1905).

Il s’est naturellement aussi intéressé à tous les aspects de la vie quotidienne : les vieux métiers (comme nous l’avons vu précédemment), les lavoirs comme à Mouilleron-en-Pareds (N°1235) ou à Champ-Saint-Père (N°2712), les scènes familiales reconstituées comme le « reçonnage », la veillée à la ferme (N°1089), la robe de mariée (N°1171) ou les nombreux personnages locaux pittoresques comme le célèbre « Riquiqui » (N°1083, 1084, 2504).

Il n’a évidemment pas manqué d’aller photographier les foires et marchés, comme à Mortagne-sur-Sèvre (N°929 à 933), Pouzauges (N°1637 à 1643), Les Herbiers (N°908 à 915 & 2164), L’Oie (114 à 116) ou l’Herbergement (N°947). La carte postale, reproduite ci-dessus (N°908) représentant le marché aux Herbiers, par sa précision et les personnages en gros plan, est une des meilleures réalisations dans le genre.

Les

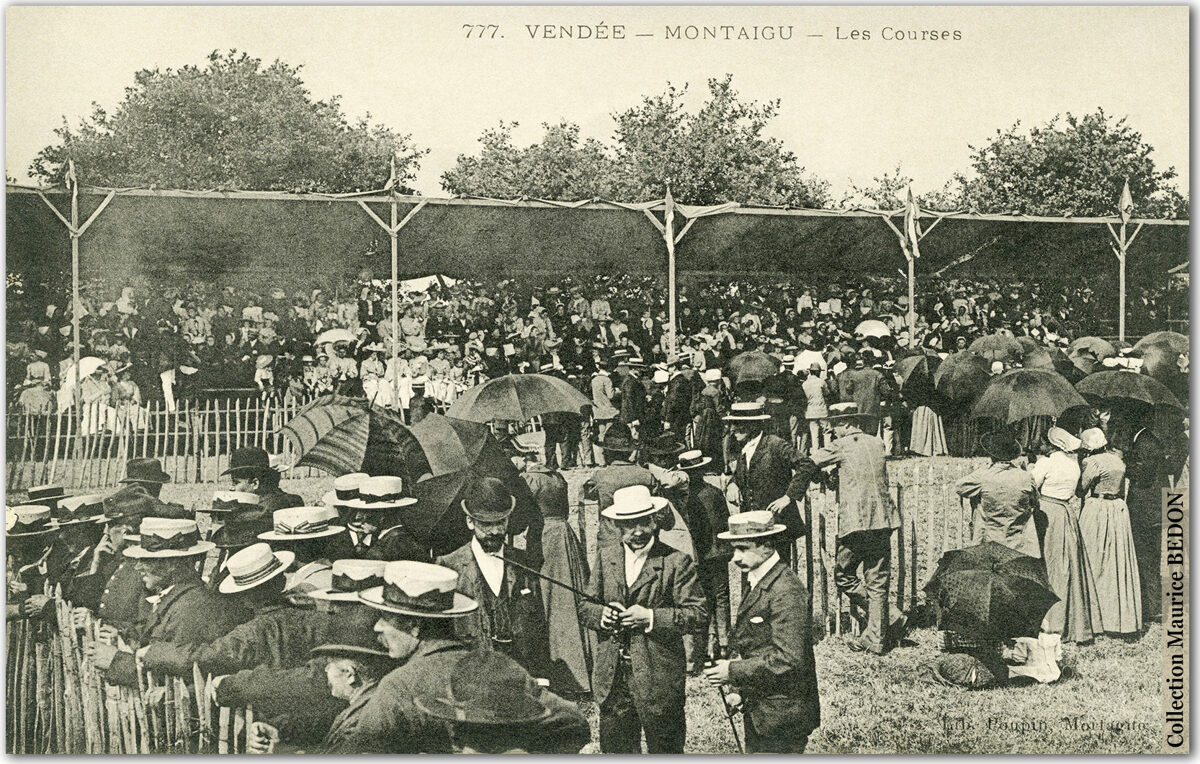

Courses à Montaigu (1905).

Les

Courses à Montaigu (1905).

Les fêtes locales de toutes natures n’ont pas été oubliées non plus par Eugène Poupin. Il a photographié entre autres : les Courses hippiques de Montaigu (N°777, reproduit ci-dessus), Les Fêtes de gymnastique à La Verrie en 1909 (sans N°), Les Réjouissances populaires à Mortagne-sur-Sèvre (N°969 & 970), Les fêtes en l’honneur de Jeanne d’Arc à Pouzauges (N°2554 à 2558), au Boupère (N°2507 à 2509), ou aux Brouzils (sans N°).

La

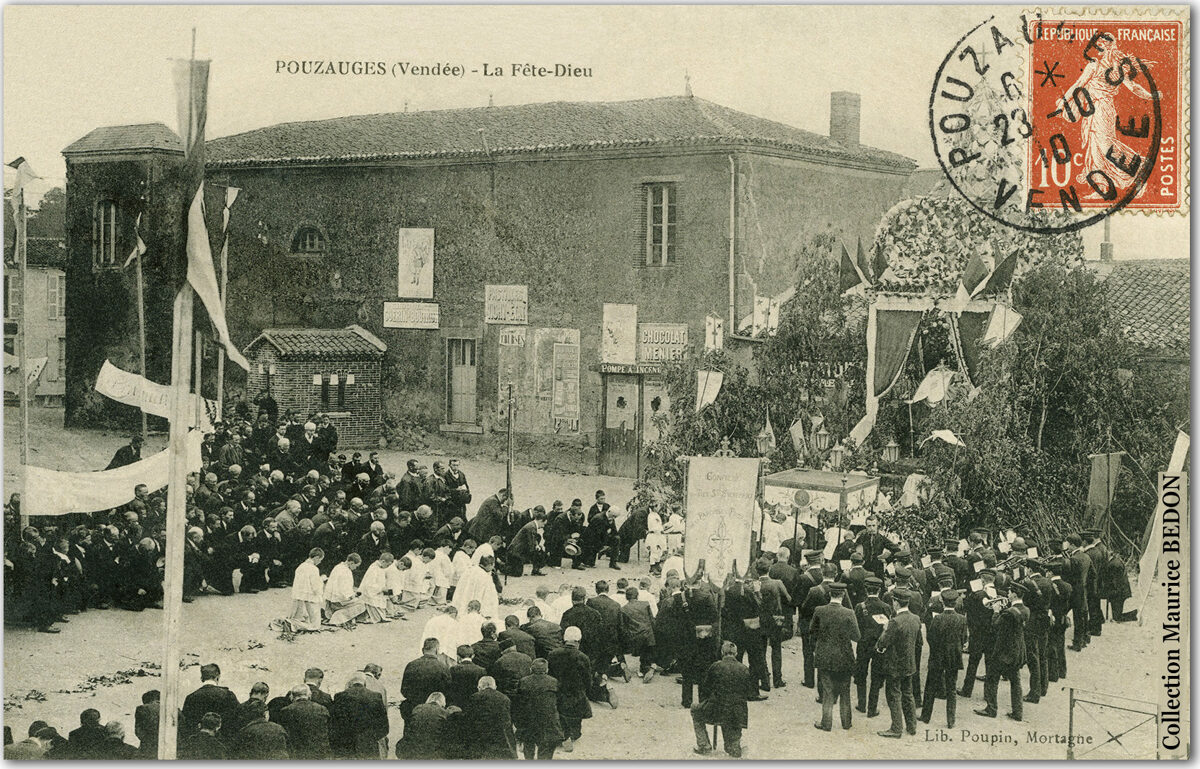

Fête-Dieu à Pouzauges (1910).

La

Fête-Dieu à Pouzauges (1910).Dans le même esprit, il s’est également consacré aux fêtes religieuses traditionnelles, comme les missions, les communions ou les processions de la Fête-Dieu. Nous avons ainsi la possibilité de trouver la Fête-Dieu à Pouzauges (2 cartes sans N°), dont une est reproduite ci-dessus. Il existe aussi les pèlerinages comme celui du Bienheureux Louis-Marie Grignion de Montfort à Saint Laurent-sur-Sèvre (N°886 & 887), les processions comme à Chavagnes-les-Redoux (N°1994), les adorations comme à Chavagnes-en-Paillers (N°2288) ou les Missions.

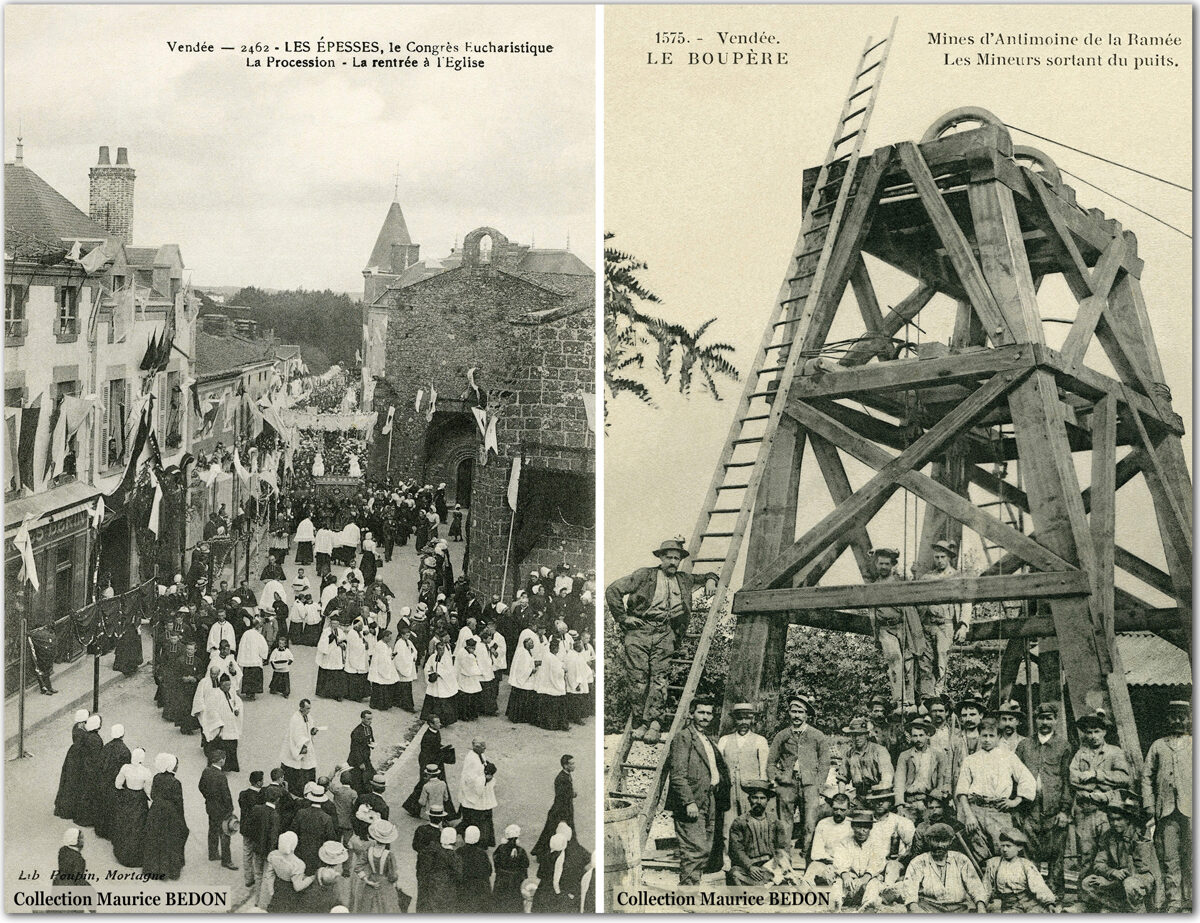

En 1909, il est chargé d’assurer le reportage photographique du pèlerinage (ou congrès) eucharistique vendéen annuel, qui se tient cette année-là dans la commune des Épesses. Il le fera en cinq clichés : la musique et la procession (N°2460), la procession sur la grande place (N°2463), le passage du Saint-Sacrement (N°2461), la messe en plein air (N°2464) et le retour à l’église (N°2462). C’est cette dernière qui est la première reproduite ci-dessous.

Gauche : Pèlerinage

eucharistique aux Epesses (1909). Droite : Le

chevalement de la mine de La Ramée (1907).

Gauche : Pèlerinage

eucharistique aux Epesses (1909). Droite : Le

chevalement de la mine de La Ramée (1907).

Dans un tout autre domaine, celui des activités agricoles, artisanales et industrielles, il a également produit des cartes postales, qui au prix du marché actuel des collectionneurs, ont pris beaucoup de valeur. Dès le départ il a été attiré par les métiers en voie de disparition : les tisserands (N°131), les tuiliers (N°1266), ou les techniques agricoles ancestrales : le battage à la gaule (N°133) le battage au rouleau (N°2628), la vannage (sans N°), le ramassage des pommes de terre (N°472).

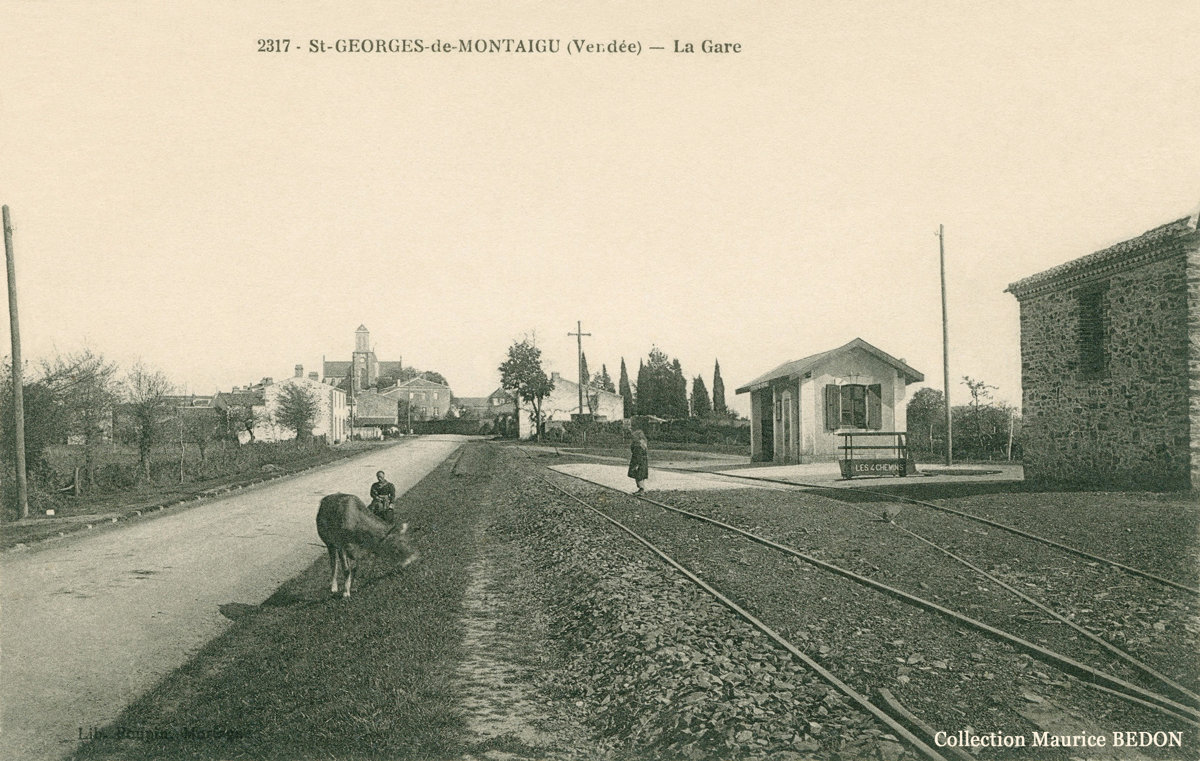

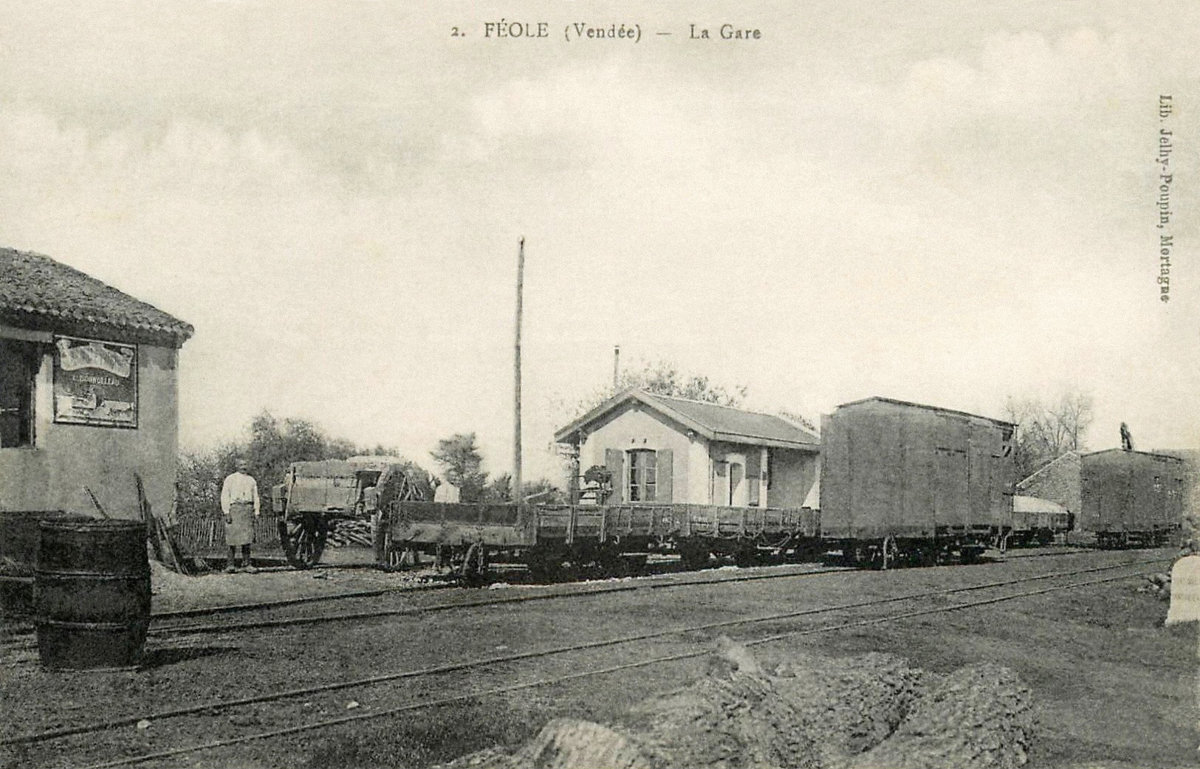

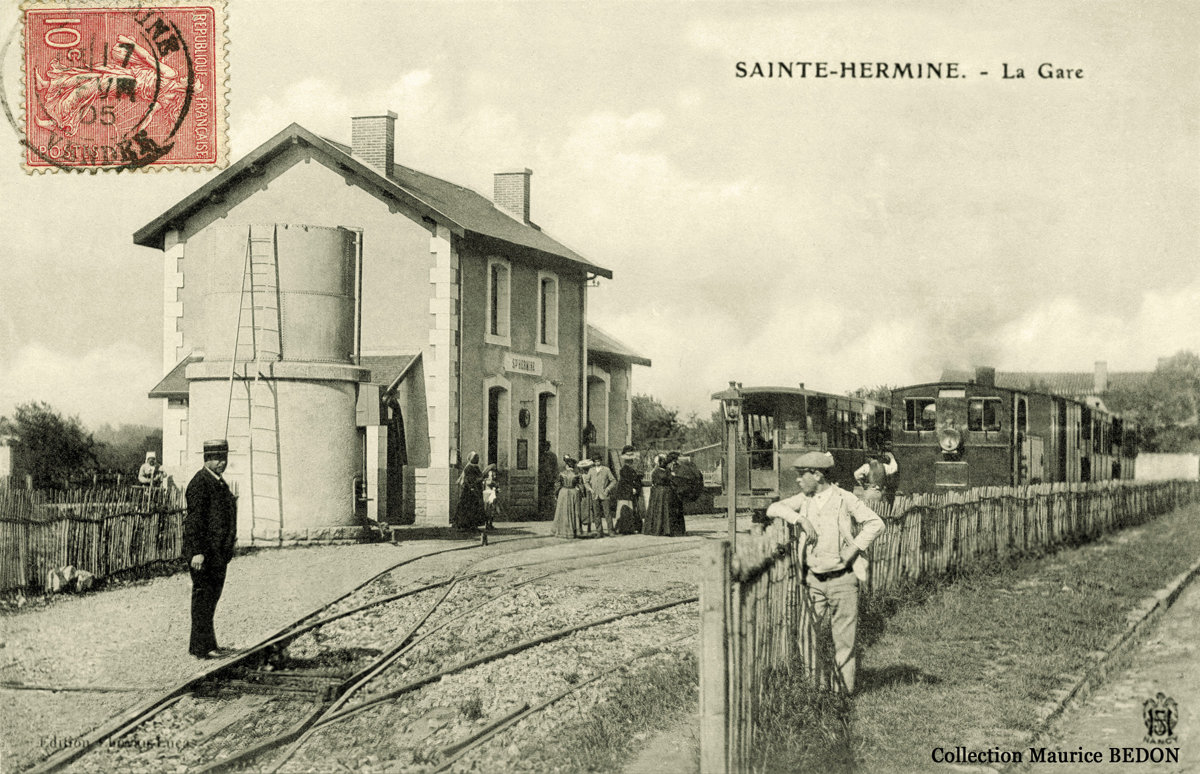

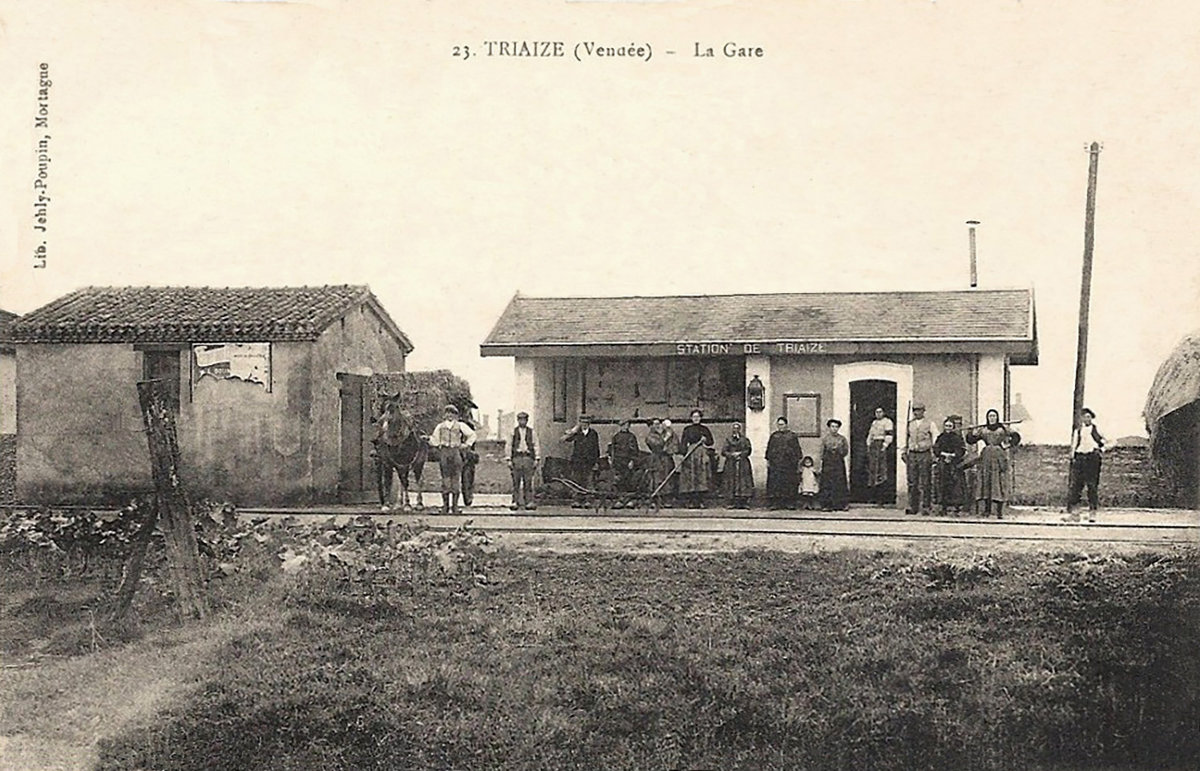

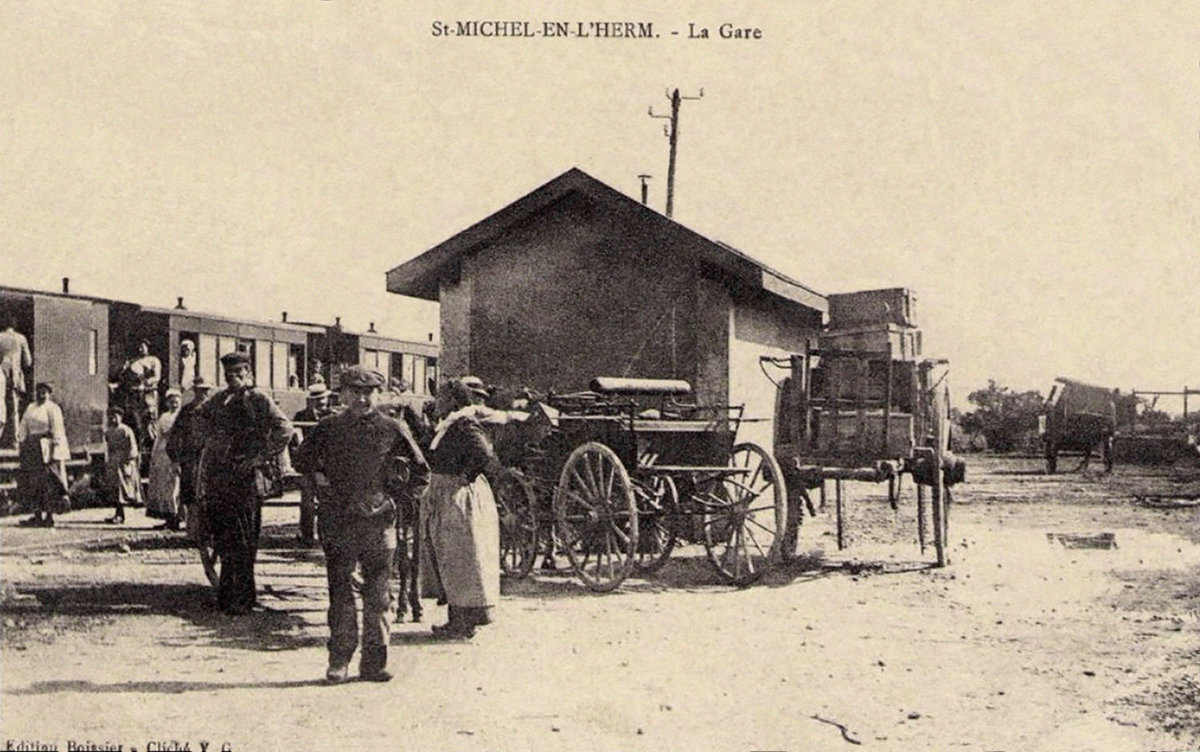

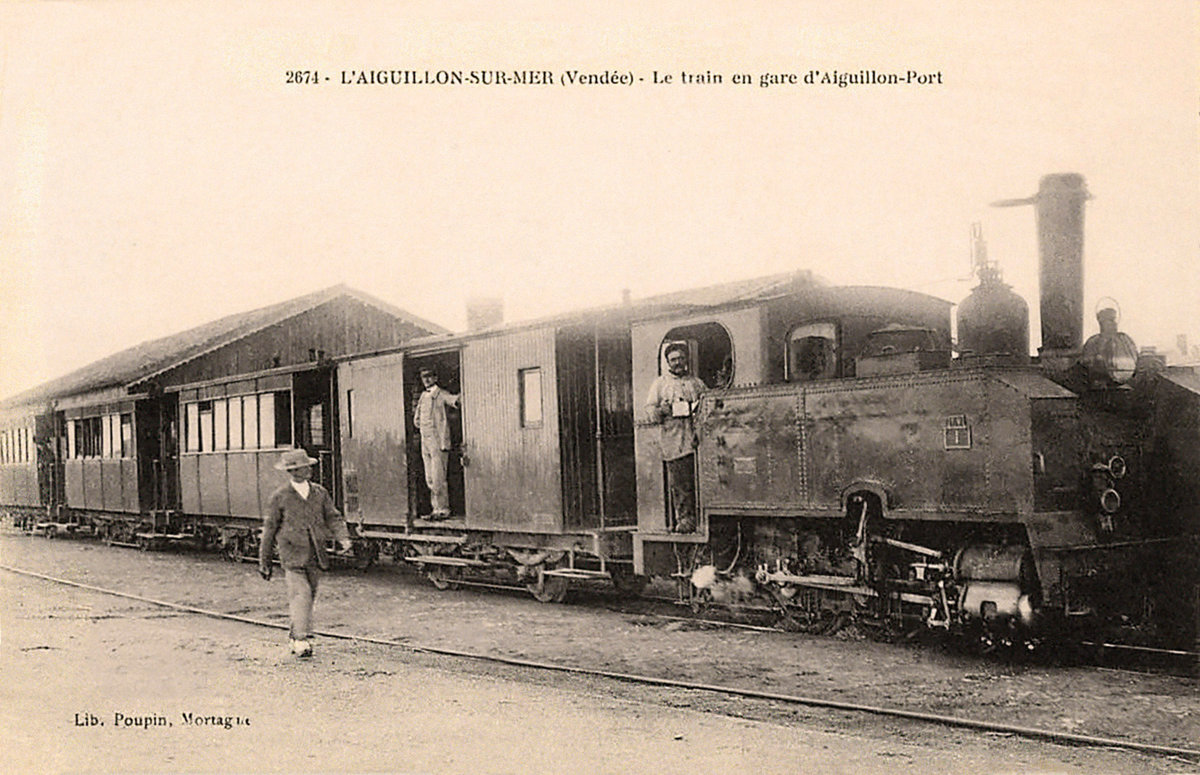

Il a ensuite évolué vers l’industrie ou la construction : la sortie d’usine aux Herbiers (N°2235), l établissement de la ligne de chemin de fer à Mouchamps (N°2301), la construction de la gare de Mortagne-sur-Sèvre (N°3412) ou du viaduc de la Maunerie aux Herbiers (N°2465), la mine de Rochetrejoux (N°2292, N°2303, N°2312, N°3244).

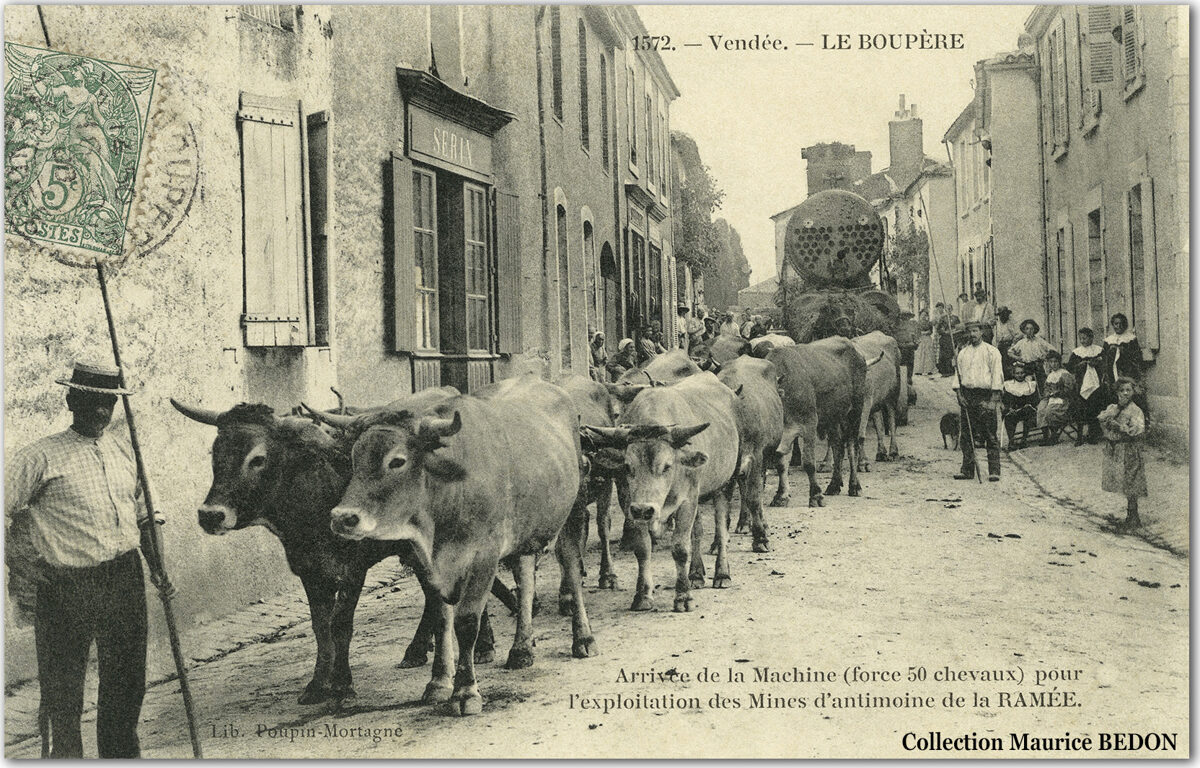

En 1907, il a fait plusieurs voyages au Boupère pour la mine d’antimoine de la Ramée située sur cette commune. Le premier a eu lieu pour l’arrivée de l’énorme machine à vapeur, transportée par cinq paires de bœufs et un cheval depuis la gare de la Meilleraie-Tillay jusqu’à la mine (N°1572). Il s’agit de la carte reproduite ci-dessous. Il en a profité pour photographier toutes les installations de la mine (N°1575, Cf. 2ème photo ci-dessus, N°1840 & N°1910). Il en a ensuite réalisé un second déplacement pour la visite officielle du Préfet de la Vendée et des autorités (N°1865), du défilé dans les rues (N°1874) et du banquet républicain au village de l’Aumondière (N°1872).

Le

transport de la machine à vapeur (1907).

Le

transport de la machine à vapeur (1907).

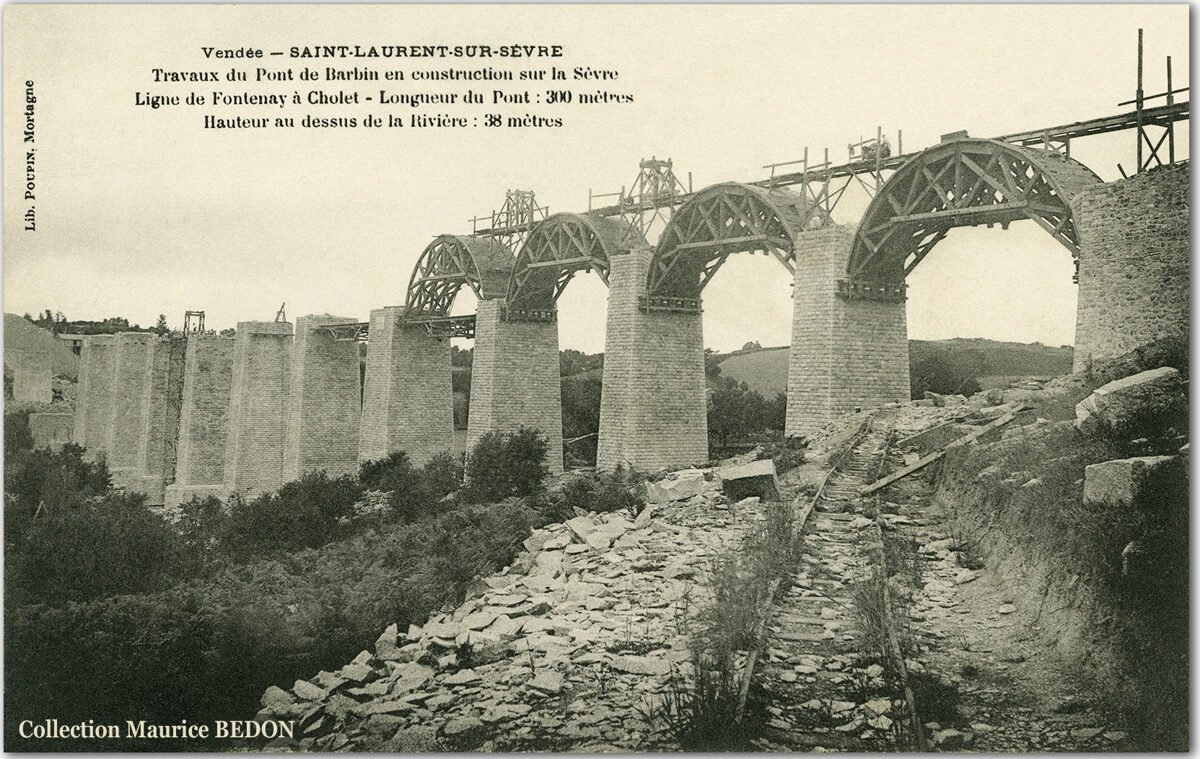

Du fait de la proximité avec Mortagne-sur-Sèvre, l’édification très spectaculaire du viaduc ferroviaire de Barbin à Saint Laurent-sur-Sèvre (300 m de long et 38 m de haut) a été le sujet qu’il a le plus suivi et où il est revenu très souvent, pratiquement à chaque étape du chantier. Ses différents clichés constituent un véritable reportage sur la construction et les techniques employées à l’époque. Il en a ainsi publié en carte postale une douzaine. On y trouve en effet la carrière de granit (N°645), les premières piles du viaduc (sans N°), la totalité des piles (sans N°), les 4 premières arches (sans N°, voir carte ci-dessous), les 6 premières arches (sans N°), les 7 premières arches (N°1036 à 1039), les 10 arches (N°1113), le viaduc presque terminé (N°1129 & 1531 ?), le viaduc vu de dessus (sans N° & 2224) et enfin l’ouvrage achevé (N°2593 & 1137, sûrement une erreur). Malheureusement, Eugène Poupin se trompe parfois dans la numérotation et en plus, ce qui induit en erreur, quand il réédite une carte, il y met un nouveau numéro.

La

construction du viaduc de Barbin (1905).

La

construction du viaduc de Barbin (1905).

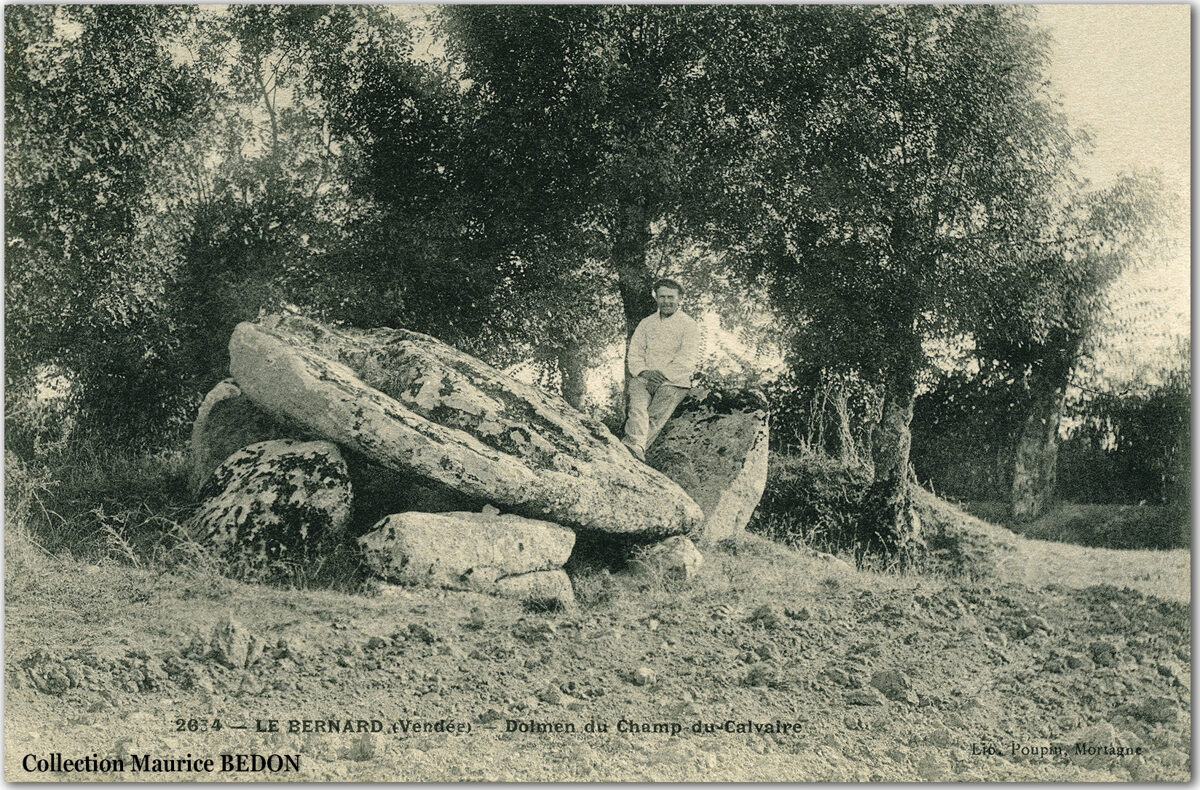

Il lui est arrivé aussi de faire des classements particuliers, quand certains clichés ou cartes ont fait l’objet de commande particulière. De cette manière, c’est lui qui a été chargé de photographier les dolmens et menhirs d’Avrillé et du Bernard sur la côte vendéenne, alors qu’il n’était pas le photographe du secteur. Nous lui en connaissons une série de 25, numérotées à partir du numéro 1. Il en a profité pour en faire certaines (animées celle-là) pour sa propre collection, comme les numéros 2634 (reproduite ci-dessous), 2655 et 2658 qu’il éditera plus tard. Auparavant, il n’avait pas manqué de s’intéresser très tôt aux monuments mégalithiques plus proches de chez lui, comme à Mortagne-sur-Sèvre (sans N° rouge), la Verrie (N° 54 rouge)

Plus surprenant, il a aussi édité sous la signature de EP un ensemble de cartes illustrées par des petits dessins humoristiques, avec des commentaires rédigés en patois local

Un des dolmens du Bernard (Carte

éditée en 1909).

Un des dolmens du Bernard (Carte

éditée en 1909).

Trop vieux pour être mobilisé en 1914, Eugène Poupin a poursuivi ses activités professionnelles pendant la première guerre mondiale. Toutefois, il semblerait qu’il ait attrapé la grippe espagnole. En tous cas, il va décéder un mois avant la victoire du 11 novembre, le 15 octobre 1918 à presque 59 ans, à son domicile de la rue de Cholet et non pas au logement du magasin rue Nationale. A cette occasion, il est qualifié de « propriétaire » et non pas de « libraire ».

Après la guerre, sa fille Annette et son gendre (Charles) Victor Jehly vont prendre sa succession au magasin de la rue Nationale. Les cartes réalisées ensuite n’auront pas la même qualité que celles produites par Eugène Poupin lui-même. D’autant plus que son gendre va abondamment réutiliser certains clichés anciens jusqu’à leur usure. Un des fils Jehly prendra à son tour la succession de son père, mais finira par abandonner le métier de photographe.

Carte d’avis de passage de Victor Jehly.

Carte d’avis de passage de Victor Jehly.

Annette Jehly est décédée le 18 mars 1958 et son mari Victor Jehly le 22 juin 1965. Malheureusement après cette date, lors de la succession, toutes les anciennes plaques photographiques, héritage d’Eugène Poupin, vont être jetées depuis le grenier au second étage dans un camion, pour être envoyées à la décharge, nous privant ainsi d’un patrimoine important et unique. Il ne nous en reste donc plus aujourd’hui que ses cartes postales, qu’il est important d’essayer de collectionner, pour s’efforcer de reconstituer ce patrimoine disparu.

Chantonnay le 8 novembre 2023.

L’AFFAIRE DES INVENTAIRES DE 1906 EN VENDÉE

Après qu’en 1789 le gouvernement révolutionnaire se soit approprié l’ensemble des propriétés de l’Église catholique en les déclarant biens nationaux, le Concordat Napoléonien de 1801 avait confié la gestion des lieux de culte (églises, cathédrales, séminaires) à des organismes publics, tels que les fabriques paroissiales. Celles-ci géraient tous les lieux de culte : les monuments anciens (antérieurs à 1789) aussi bien que tous les nouveaux édifices construits au cours du XIXème siècle. Or ces derniers avaient vu le jour grâce aux dons des fidèles ou de certaines familles, qui avaient en outre financé les cloches, les vitraux, le mobilier, les vêtements liturgiques, les objets du culte etc...

Désireux d’en finir avec le Concordat de 1801, les gouvernements anticléricaux de la IIIème République vont procéder d’abord à l’expulsion des Congrégations non autorisées (par leurs soins), puis à la Séparation de l’Église et de l’État. Cette dernière loi, datée du 6 décembre 1905, décidait de la dévolution des lieux de cultes à des associations cultuelles (qu’il fallait former).

Les catholiques, déjà sur leurs gardes depuis les mesures antireligieuses précédentes, n’acceptaient pas cette spoliation de leurs dons, qui pour eux portait tout simplement atteinte à la propriété privée. Certaines familles vont alors décider de reprendre possession des maisons données à usage de presbytères par exemple, comme à Mouchamps, Vendrennes, Saint-Vincent-Sterlanges, etc…

Quelques jours plus tard, le 29 décembre 1905, un décret d’application, pris dans une logique administrative (au mieux maladroite au pire volontairement agressive), prévoyait qu’« un inventaire descriptif et estimatif » serait établi de tout ce que contenait ces édifices à transférer. L’exaspération des fidèles était portée à son comble, car cette mesure apparaissait comme un préliminaire à la spoliation voire à la fermeture des églises.

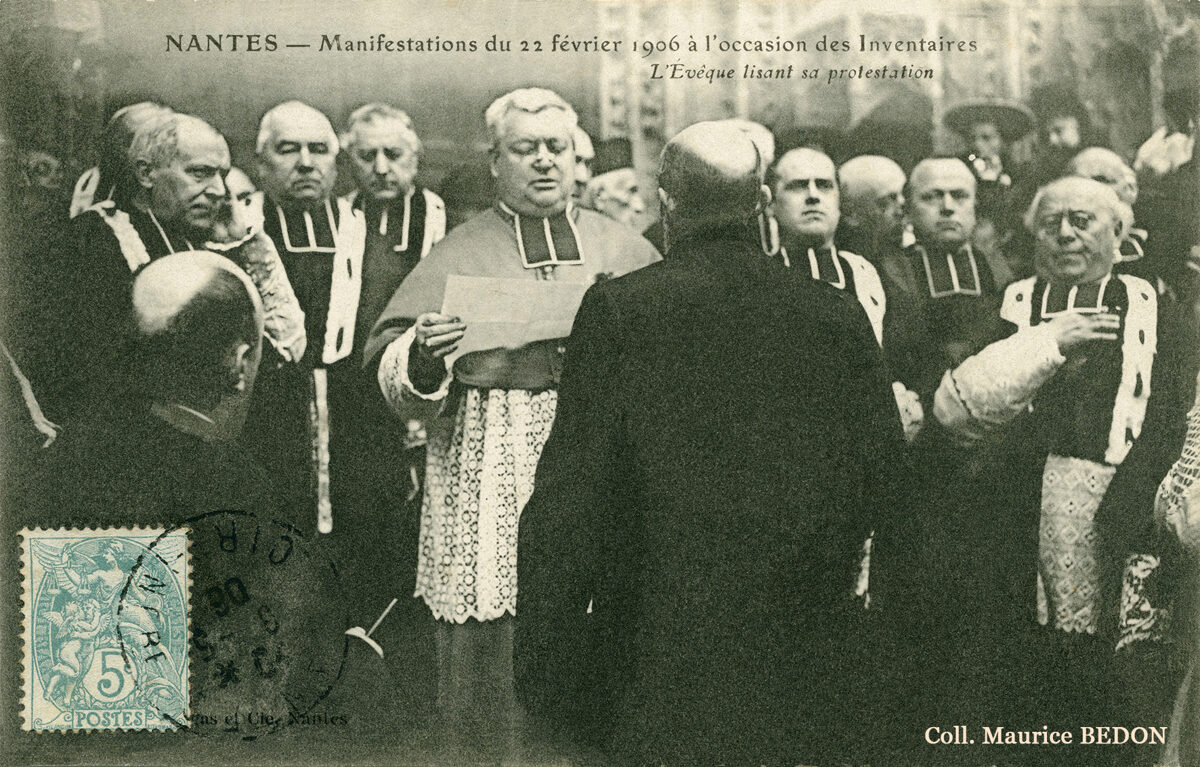

Et pour couronner le tout, au début de l’année suivante, le 2 janvier 1906, une circulaire destinée aux agents du fisc annonçait que « les agents chargés de l’Inventaire demanderont l’ouverture des tabernacles ». C’est cette phrase, jugée comme une véritable provocation, qui allait mettre le feu aux poudres. Pour les catholiques, il s’agissait tout bonnement d’une véritable profanation sacrilège organisée par le pouvoir, à laquelle ils avaient bien l’intention de s’opposer de toutes leurs forces. Tous les éléments étaient en place pour que cette affaire suscite des émeutes et une opposition farouche.

L’évêque de Nantes lit sa

protestation à l’Inspecteur de l’enregistrement.

L’évêque de Nantes lit sa

protestation à l’Inspecteur de l’enregistrement.

Les émeutes les plus violentes vont avoir lieu dans les régions profondément catholiques : dans les Flandres, le Massif Central, le pays Basque, la Savoie, en Normandie, en Bretagne, en Anjou et en Vendée. Pour y faire face, les préfets feront escorter les fonctionnaires du fisc par les gendarmes et seront même obligés de faire donner la troupe. De nombreux officiers préféreront alors démissionner plutôt que de se prêter à ce genre de besogne.

Le premier incident violent a lieu le 27 février 1906 à la chapelle de Champels dans la commune de Monistrol en Haute-Loire et fait 4 blessés. Quelques jours plus tard, le 3 mars à Montregard dans le même département, il y a un blessé très sérieux. Mais le problème le plus grave se déroule le 6 mars 1906 devant l’église Saint Martin à Boeschepe dans le Nord. Il fait un mort, Gery Ghysel, boucher âgé de 35 ans et père de 3 enfants.

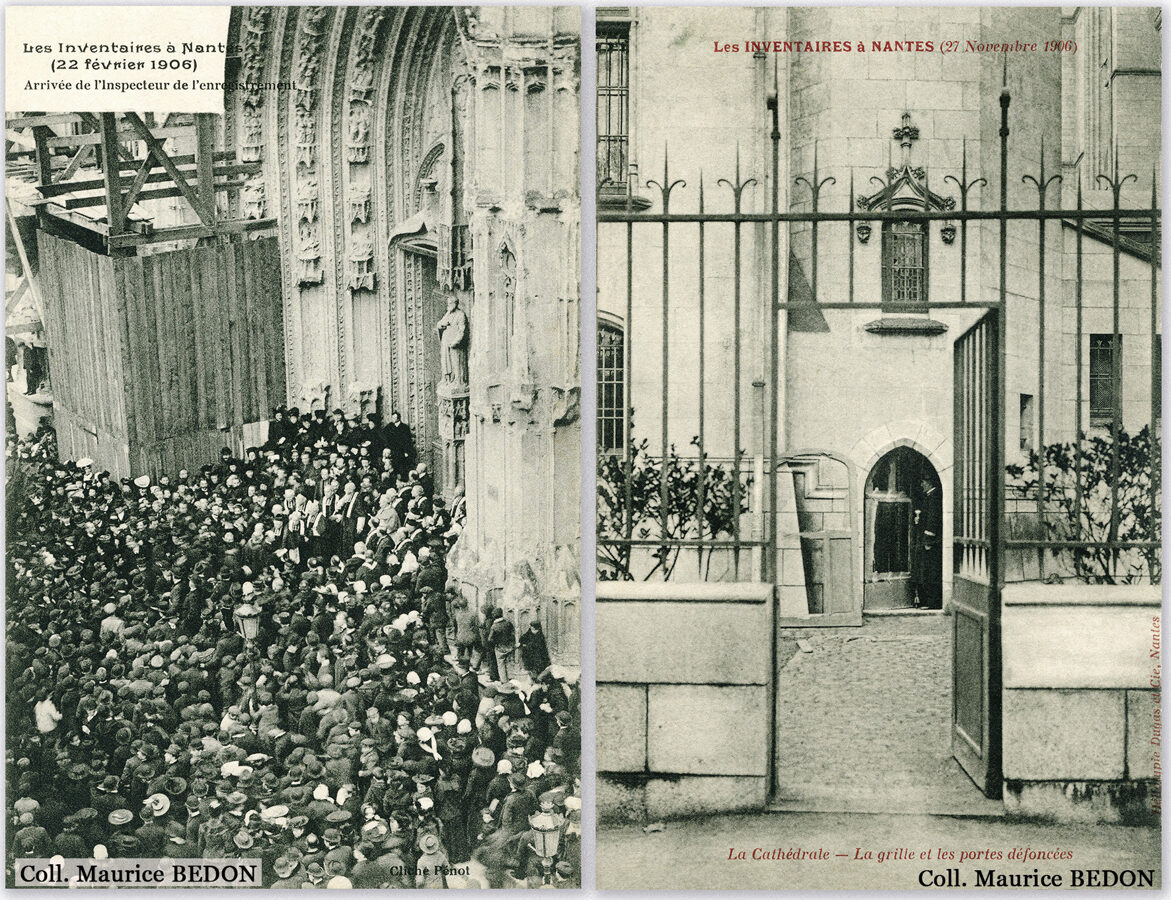

Cathédrale de Nantes.

A gauche : une

foule des manifestants entoure l’évêque.

Cathédrale de Nantes.

A gauche : une

foule des manifestants entoure l’évêque.A droite : le portail de la sacristie fracturé après l’Inventaire.

Le lendemain 7 mars, l’Assemblée nationale renverse le gouvernement de Maurice Rouvier. A l’issue de la crise ministérielle, un nouveau gouvernement est formé le 14 mars par Ferdinand Sarrien, avec comme ministre de l’Intérieur Georges Clemenceau. Ce dernier déclare à la chambre des députés : « la question de savoir si on comptera ou ne comptera pas des chandeliers dans une église ne vaut pas une vie humaine ».

Les Inventaires sont suspendus dans les endroits où ils se heurtent à une forte opposition. Ils seront repris avec plus de discrétion quelques mois plus tard. Toutefois, pour pénétrer dans les églises barricadées, on n’hésitera pas à en fracturer les portes (d’où le surnom de « gouvernement de crocheteurs » donné par l’opposition).

Ainsi, le pouvoir politique avait tenu à donner l’impression que force restait à la Loi. Toutefois les documents produits n’étaient, dans tous les domaines, d’aucun intérêt (incomplets, imprécis, et inexacts). En voici un exemple en Vendée, à Saint-Vincent-Sterlanges : le célèbre reliquaire en bois doré du XVIIème siècle a été inventorié comme « reliquaire en cuivre du XIVème ». Autre exemple dans le même département, dans la commune de Chavagnes-en-Paillers, où les habitants étaient tous solidaires, l’inspecteur n’a pas inventorié grand-chose à part les bancs, les objets intéressants étaient tous cachés dans les maisons voisines.

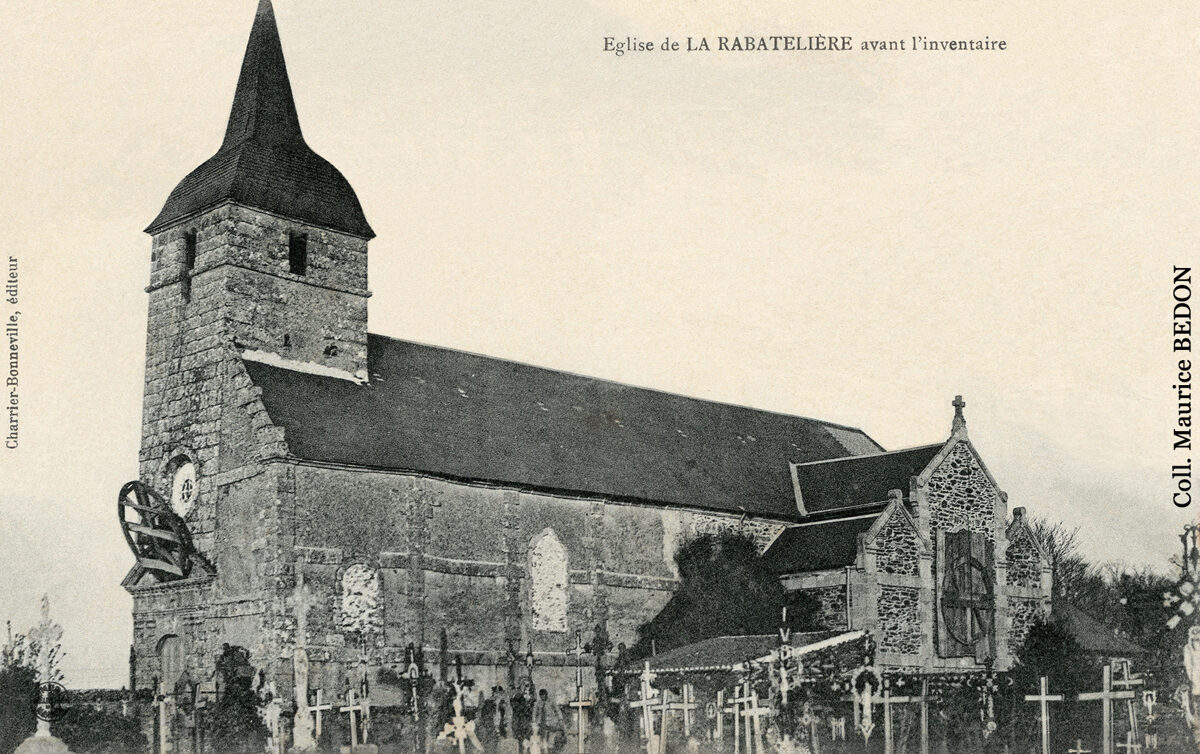

L’église de La Rabatelière

barricadée avant l’Inventaire.

L’église de La Rabatelière

barricadée avant l’Inventaire.

En Vendée, les opérations d’Inventaire ont débuté le 20 janvier 1906. Des manifestations hostiles de plus ou moins d’importance ont eu lieu dans la plupart des paroisses, mais le souvenir en a été conservé dans celles qui ont fait l’objet de reportages photographiques. Ce sont ces derniers que nous allons vous présenter maintenant.

Les fidèles ont commencé par se barricader en obstruant les portes, dressant des barricades de bois ou de chaises, créant des obstacles. La photo ci-dessus nous en montre un bon exemple à La Rabatelière où les paroissiens ont muré les vitraux et posé une roue de charrette destinée à tomber sur les « voleurs ».

Les manifestants devant

l’église de Chambretaud.

Les manifestants devant

l’église de Chambretaud.

Comme précédemment à Nantes, l’Abbé Brébion curé de Chambretaud lit sa protestation à l’agent du fisc, au milieu d’une foule de manifestants, le 1er mars 1906. Découragées cette fois-ci, les autorités sont revenues 8 mois plus tard avec un groupe de gendarmes pour contenir la foule le 21 novembre de la même année et ont ainsi pu procéder à l’Inventaire.

Les gendarmes ont pris place

devant l’église de Chambretaud.

Les gendarmes ont pris place

devant l’église de Chambretaud.

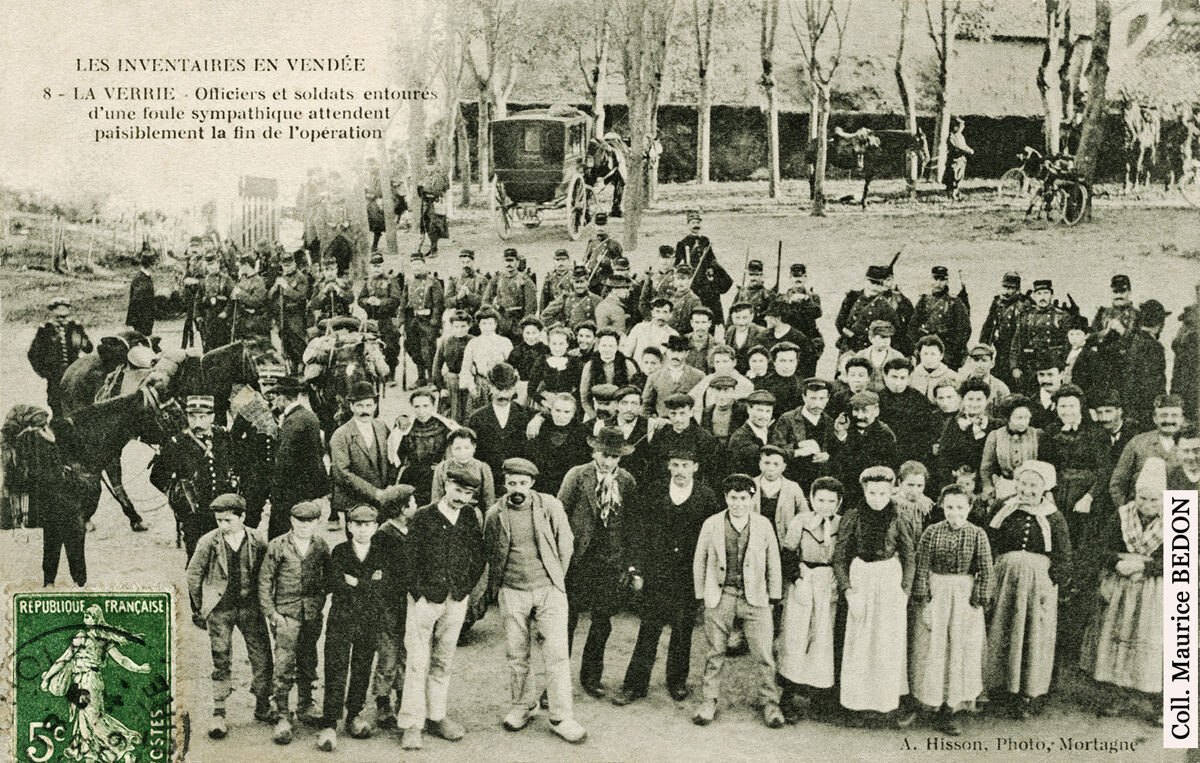

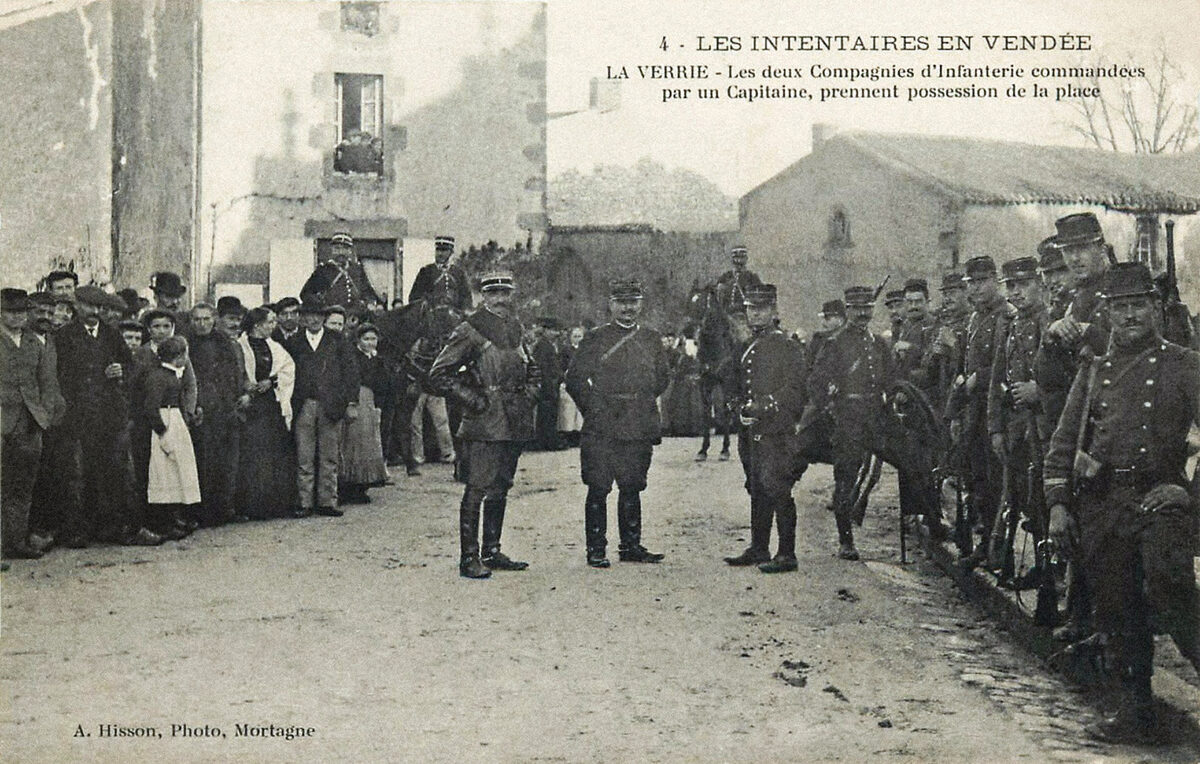

A la Verrie, commune proche de la précédente, l’affaire a été plus importante, puisque les gendarmes et deux compagnies de soldats d’infanterie commandés par un capitaine ont été mobilisés. A. Hisson, photographe à Mortagne-sur-Sèvre, a d’ailleurs édité plusieurs séries de cartes postales sur cet évènement (pas classées chronologiquement). Celle reproduite ci-dessous porte le numéro 8. On notera que pour ces clichés, les personnes présentes ont pris la pose et que l’auteur fait preuve d’humour dans ses commentaires : « foule sympathique » ou bien « paisiblement ».

Les manifestants sur la

place de La Verrie.

Les manifestants sur la

place de La Verrie.

Cette deuxième carte postale, qui porte le numéro 4 dans la même série, montre la troupe ayant pris position sur la place. Ici aussi, curieusement les soldats, comme les personnes présentes, ne sont pas en action mais prennent soin de faire face au photographe.

Les soldats devant l’église

de La Verrie.

Les soldats devant l’église

de La Verrie.

Encore plus bizarrement, cette scène d’action semble elle aussi posée. C’est le moment où les autorités ont requis du personnel pour forcer la porte de la sacristie de l’église de La Verrie. Cette carte, réalisée aussi par le photographe Hisson de Mortagne-sur-Sèvre, mais non numérotée, n’appartient pas à la même série que les deux précédentes.

La porte de la sacristie de La Verrie

fracturée.

La porte de la sacristie de La Verrie

fracturée.

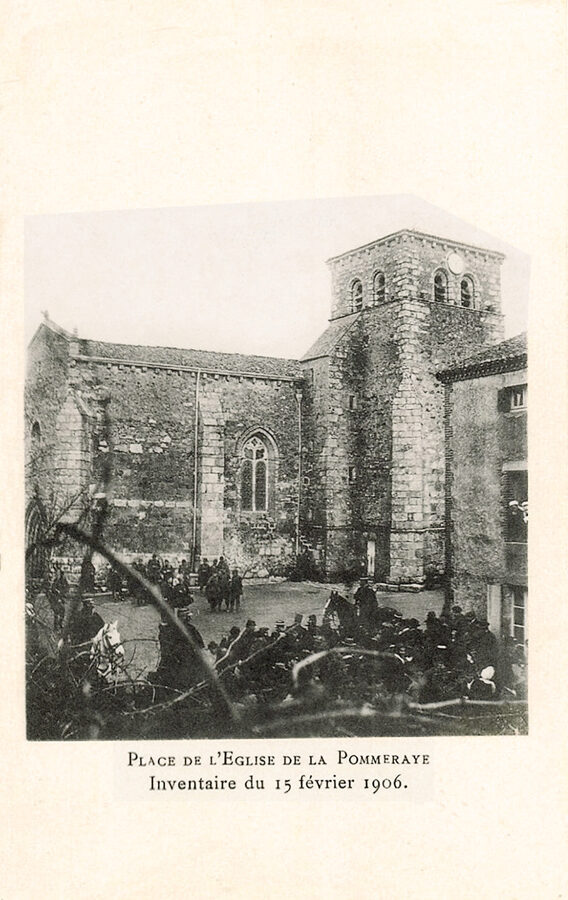

Le 15 février 1906, c’est dans la commune de la Pommeraie-sur-Sèvre au Nord-Est du département que se déroulent les inventaires. Cette fois-ci, dès la première tentative, les forces de l’ordre ont été déployées. On les voit ici contenir les manifestants sur la place au sud de l’église Saint Martin.

La place de La Pommeraie

pendant l’Inventaire.

La place de La Pommeraie

pendant l’Inventaire.

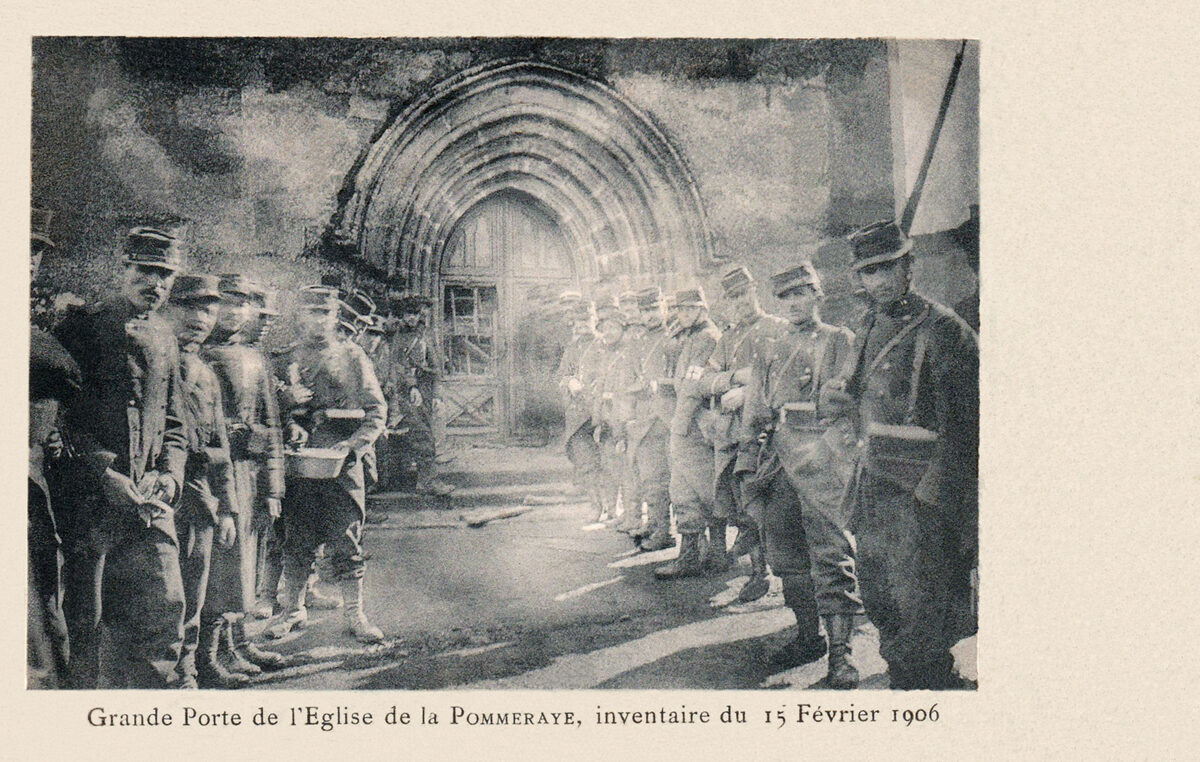

Pour la photo, les soldats se sont placés de façon à faire la haie et montrer au fond la porte principale de l’église défoncée pour permettre le passage des agents du fisc. On devine par le trou pratiqué les barricades un peu symboliques, réalisées avec des chaises.

La porte de l’église de La Pommeraie défoncée

après l’Inventaire.

La porte de l’église de La Pommeraie défoncée

après l’Inventaire.

De la même manière, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, les Inventaires provoquent le regroupement de nombreux manifestants. Lors de la première tentative, ils entourent les autorités civiles et le curé. Il s’agit là d’une photo carte appartenant à une série réalisée par le photographe local, Abel de Saint-Laurent-sur-Sèvre.

Les manifestants regroupés à

Saint Laurent-sur-Sèvre.

Les manifestants regroupés à

Saint Laurent-sur-Sèvre.

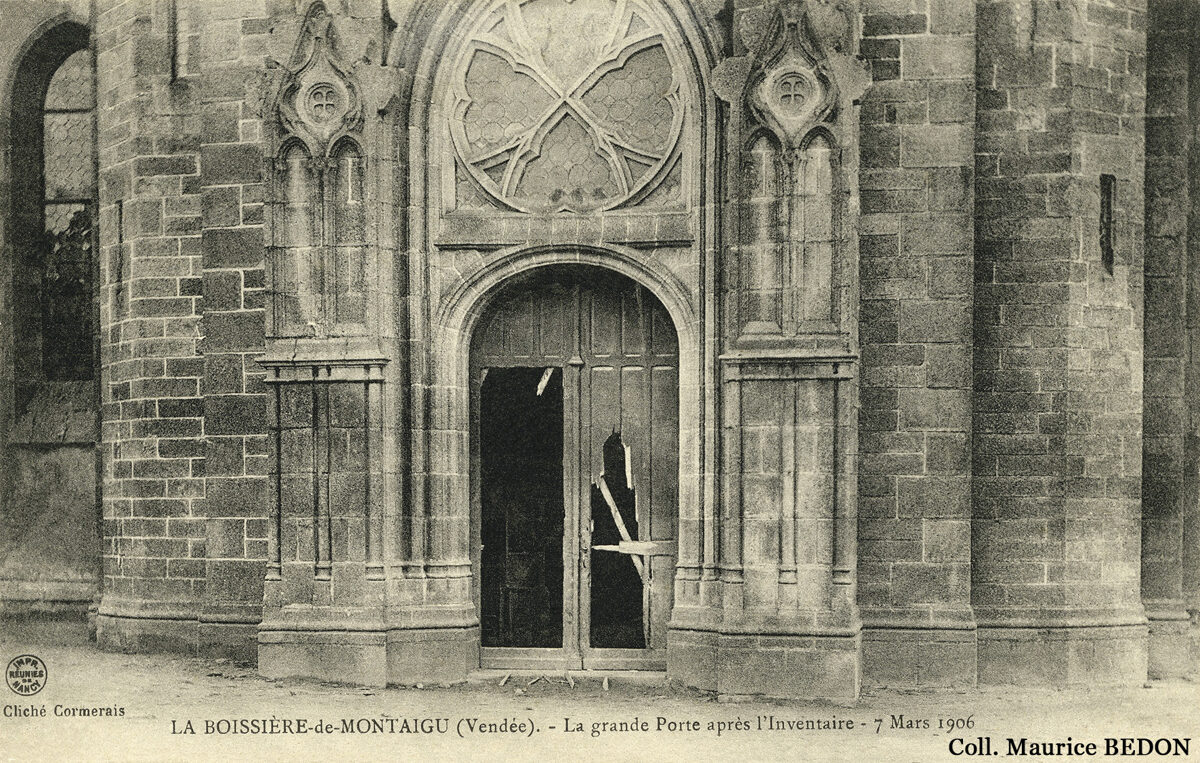

A la Boissière-de-Montaigu, la porte principale de l’église Notre-Dame de l’Assomption a été complètement défoncée dès le 7 mars 1906 au début de la période des Inventaires. La carte a été réalisée pour la circonstance par un photographe inconnu localement Cormerais peut être pour une diffusion régionale.

La porte de l’église de la

Boissière défoncée.

La porte de l’église de la

Boissière défoncée.

Dans cette même commune, une fête est organisée sur la place, avec un feu de joie, pour célébrer la libération des prisonniers arrêtés à l’occasion des manifestations d’opposition aux Inventaires. La légende de la carte nous indique quatre dates : les 2, 3, 7 et 22 mars 1906. Il s’agit peut-être des dates précises de différentes arrestations de manifestants. On remarquera sur la gauche la présence du clergé en vêtements liturgiques.

La fête à La Boissière après

les Inventaires.

La fête à La Boissière après

les Inventaires.

Cette carte postale nous montre une manifestation « sympathique », vraisemblablement de soutien, qui voit des gens défiler à pied et en charrette à cheval le soir devant le presbytère de Mortagne-sur-Sèvre dans le cadre de l’affaire des Inventaires. La légende fait référence à un incident particulier qui aujourd’hui ne nous est pas connu. Peut-être s’agissait il d’un appel téléphonique des autorités qui n’avait pu aboutir parce que la liaison était mauvaise ou avait été volontairement interrompue ?

Une manifestation à

Mortagne-sur-Sèvre.

Une manifestation à

Mortagne-sur-Sèvre.

Comme viennent de nous le démontrer les cartes postales, les Inventaires ont entraîné des manifestations surtout au quart Nord-Est du département de la Vendée dans les communes les plus catholiques ; mais pas seulement. En effet, à Venansault, au centre du département, près de la Roche-sur-Yon, les choses ne se sont pas passées facilement. La photo ci-dessous nous montre une barricade dressée avec des fagots de bois et des roues de charrette devant la façade de l’église.

Les Inventaires à Venansault.

Les Inventaires à Venansault.

De la même manière à Olonne-sur-Mer, tout à l’Ouest de la Vendée, il y eut aussi des manifestations. Ce cliché, réalisé par le célèbre photographe Lucien Amiaud, nous montre le moment où le prêtre (reconnaissable à son rabat) dialogue avec les autorités (identifiables à leur chapeau melon) au milieu de la foule visiblement en train de chanter des cantiques.

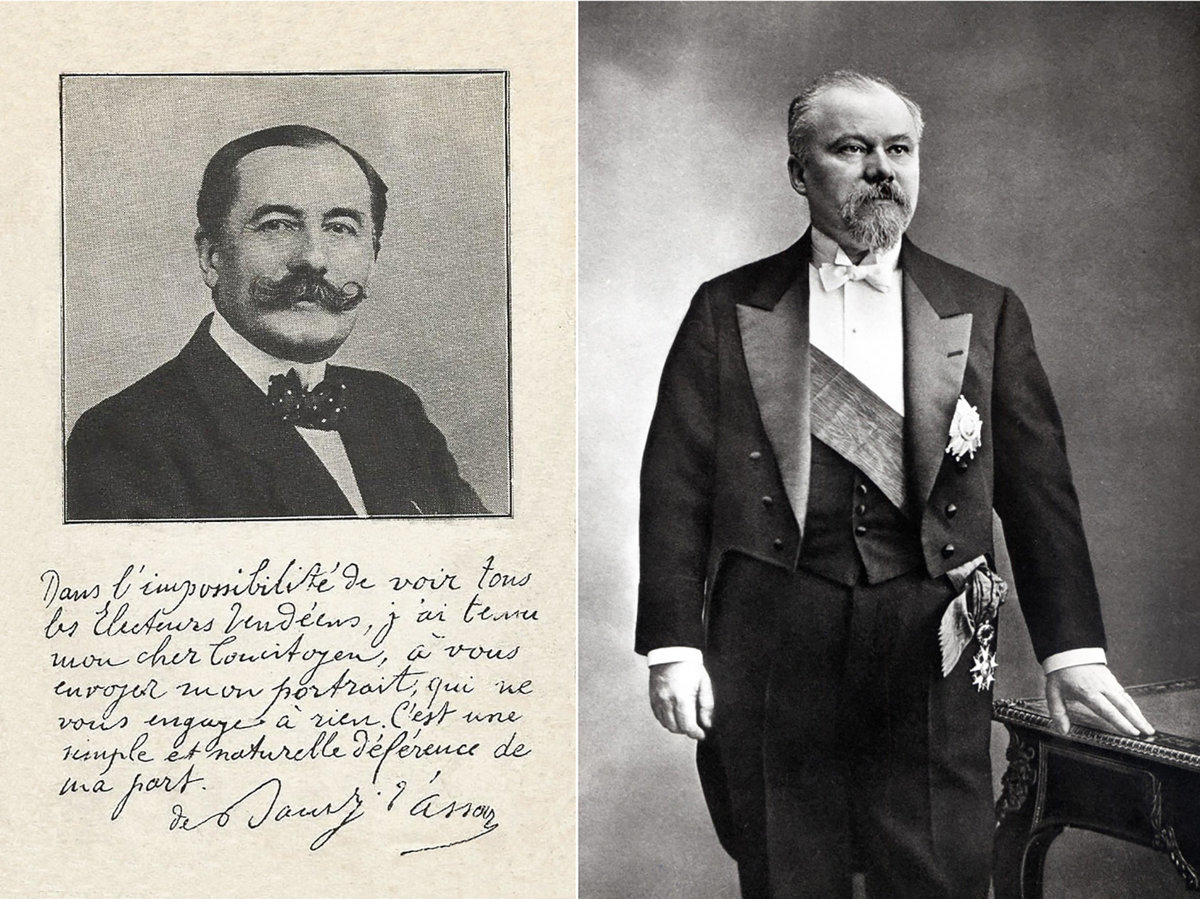

A la Garnache, commune située au Nord-Ouest du département, le marquis de Baudry d’Asson, député de la Vendée, avec les paroissiens, s’est couché sur le sol devant l’église pour empêcher les autorités d’entrer.

Les Inventaires à

Olonne-sur-Mer.

Les Inventaires à

Olonne-sur-Mer.

A Foussais-Payré, c'est-à-dire au Sud-Est du département, dans la zone de la Vendée dite républicaine, les soldats de la troupe ont été là aussi appelés pour intervenir, comme nous le montre cette photo.

Les Inventaires à Foussais.

Les Inventaires à Foussais.

S’il n’y eut pas de morts ou de blessés graves en Vendée lors des manifestations d’opposition aux Inventaires, des coups furent parfois échangés avec les soldats ou la maréchaussée. Les gendarmes de Palluau, par exemple, se plaignirent devant les tribunaux d'avoir été piqués aux fesses avec des épingles à chapeaux et même mordus. Les manifestantes mises en cause se défendirent en montrant qu’elles ne portaient jamais de chapeaux mais seulement des coiffes.

Chantonnay le 10 août 2023.

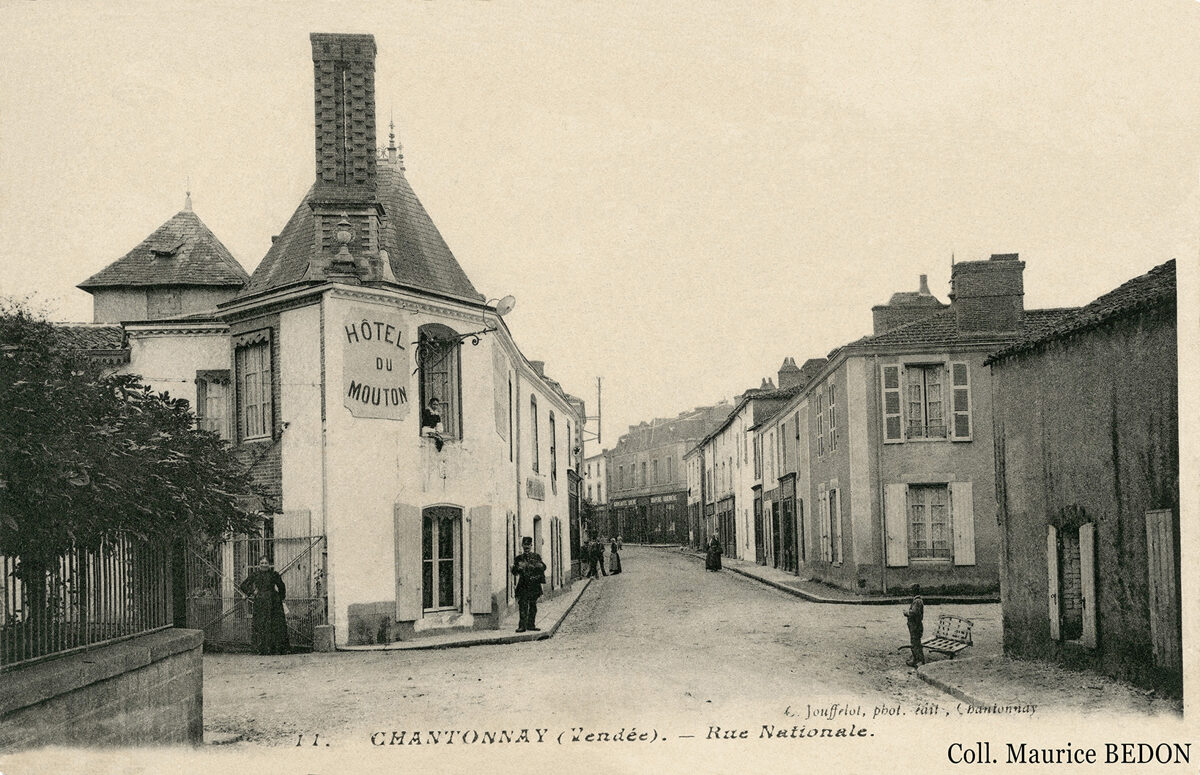

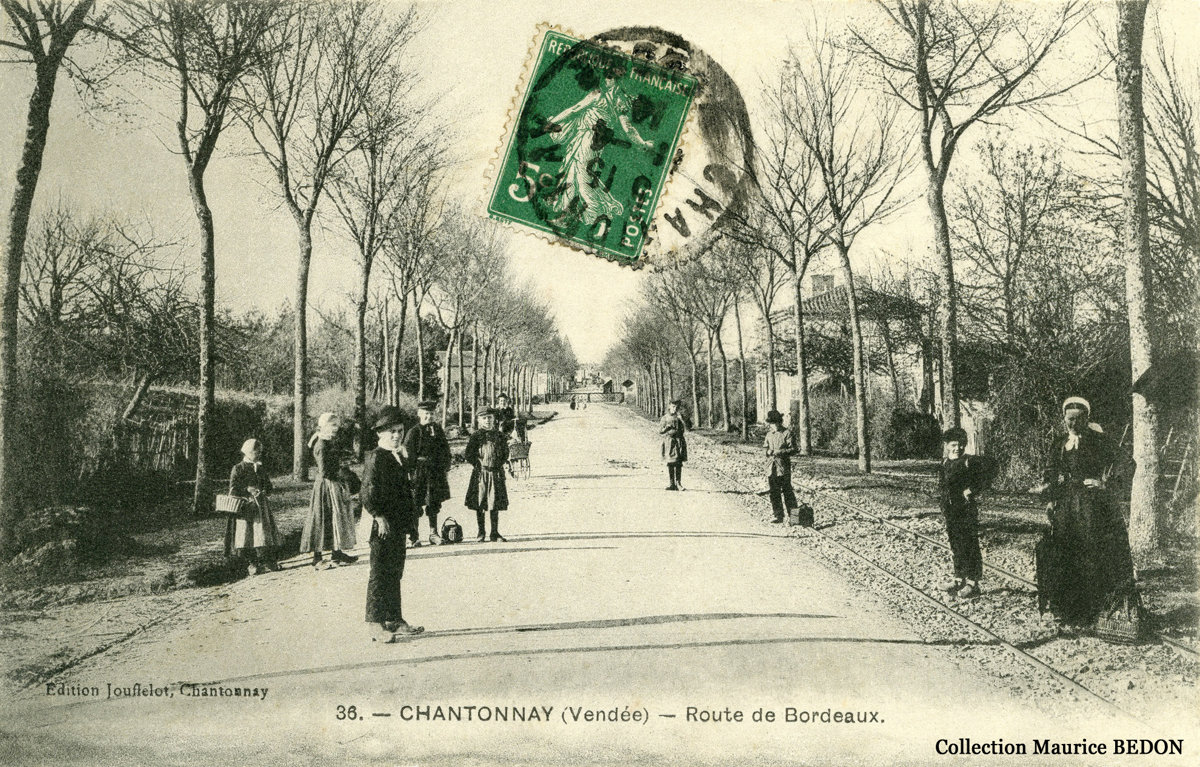

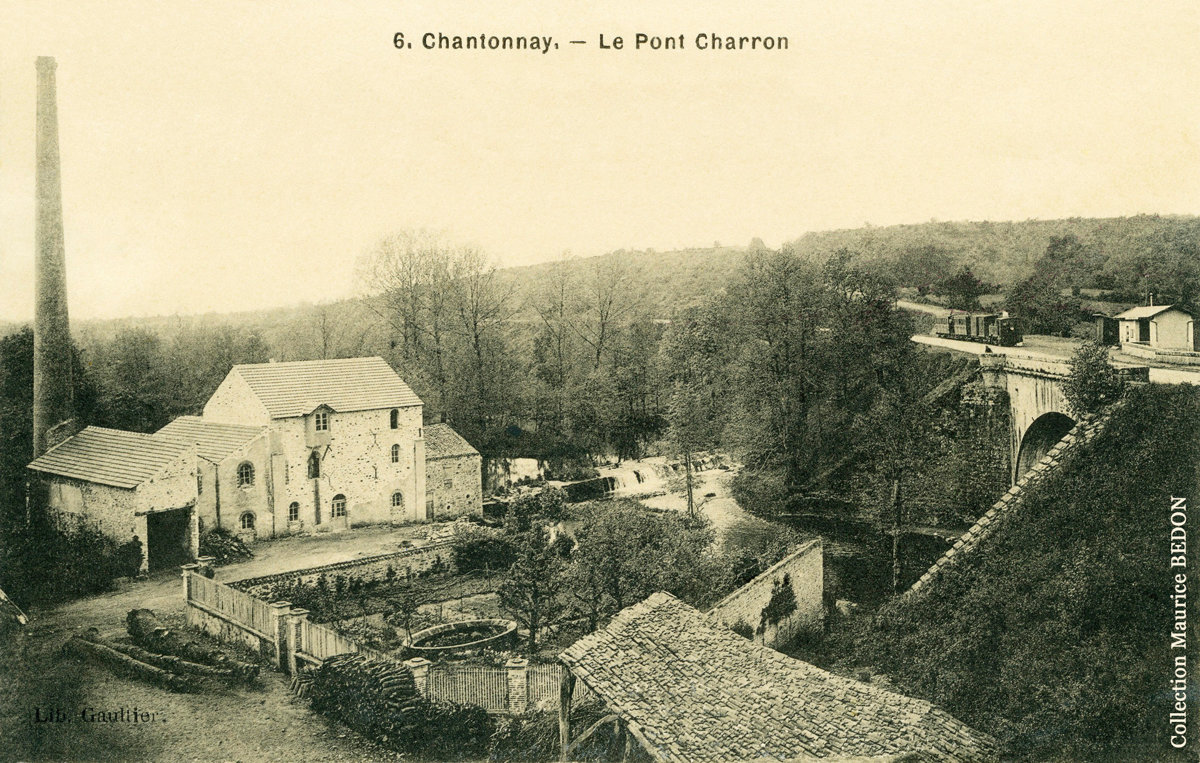

CHARLES JOUFFELOT, ÉDITEUR DE CARTES POSTALES

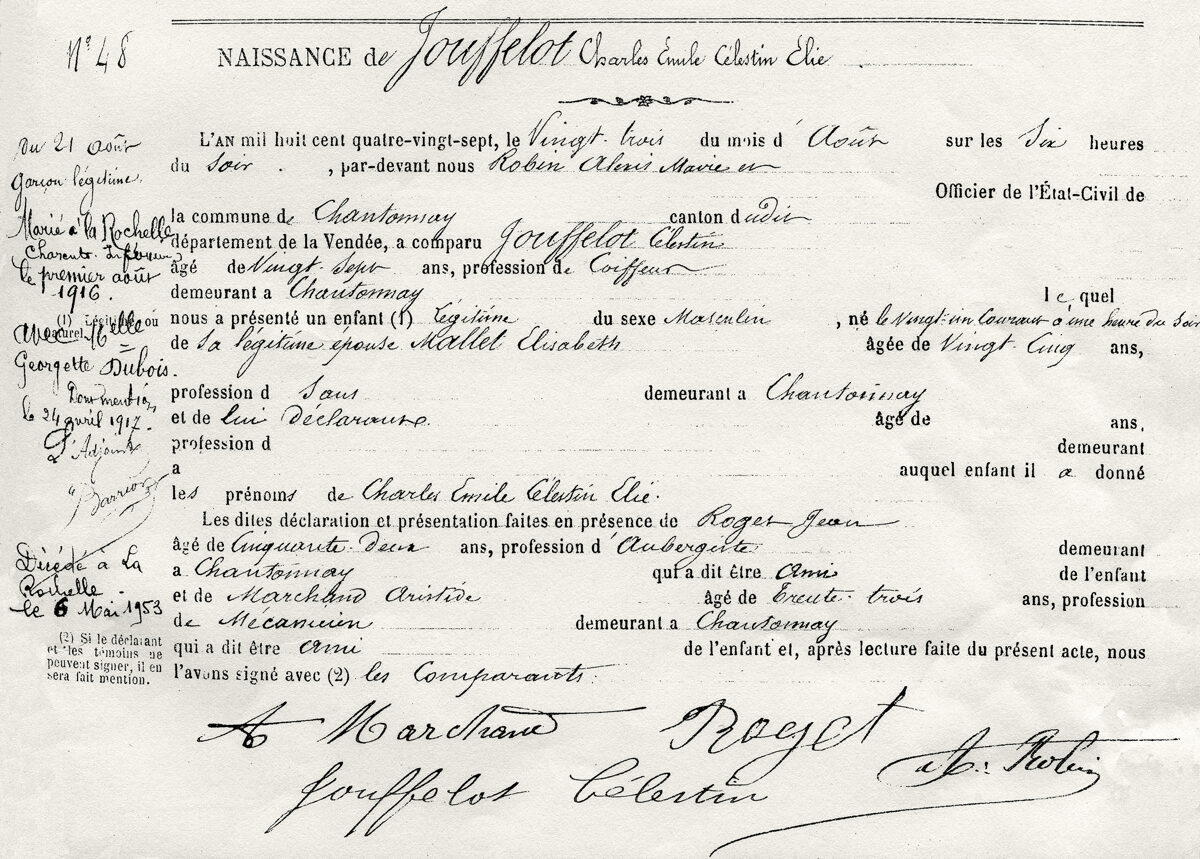

Charles, Émile, Célestin, Élie JOUFFELOT est né 21 août 1887 à Chantonnay en Vendée. Son père Célestin Jouffelot était coiffeur dans cette ville, rue Nationale, mais il n’appartenait sans doute pas à une famille locale. Il est né à Saint-Juire-Champgillon dans le canton voisin de Sainte-Hermine. En revanche sa mère Elisabeth Mallet, épicière rue de Bordeaux, appartenait à une famille de commerçants déjà présente à Chantonnay et dans le canton au moins depuis le XVIIIème siècle (elle est dite « sans profession » sur l’acte d’état civil, sans doute pendant la grossesse).

L’acte de naissance de Charles Jouffelot (archives départementales).

L’acte de naissance de Charles Jouffelot (archives départementales).

Il est tout d’abord devenu élève à l’école primaire publique de garçons, située place de la République, à 100 mètres environ de l’habitation de ses parents. Âgé de 11 ans en 1898, il entre alors à l’École Primaire Supérieure (E.P.S) établie dans le même groupe de bâtiments. Il y poursuivra ainsi ses études jusqu’en classe de troisième, à l’âge de 15 ans, c’est à dire en 1902.

Il restera très attaché à cet établissement. En effet, il lui a consacré plus tard, dès 1904, un véritable reportage photographique qui sera édité en sept cartes postales : l’entrée et les élèves, l’aile gauche, le bâtiment principal, l’aile droite, l’atelier de menuiserie, le préau gymnase, la fanfare (N° 1 bis à 7 bis), sans compter tous les clichés où on aperçoit des élèves de l’E.P.S en promenade (reconnaissables à leur uniforme). La plus connue de ces dernières est reproduite ci-dessous ; on y retrouve alignés en V le personnel et les élèves de l’Établissement. Ces cartes constituent aujourd’hui un très riche témoignage sur la vie scolaire du début du XXème siècle.

La façade de l’E.P.S, le personnel et les élèves en 1904

La façade de l’E.P.S, le personnel et les élèves en 1904

A la sortie de l’école, après le diplôme du Brevet, il a ensuite fait un apprentissage d’imprimeur pendant deux ans de 1902 à 1904. Nous ne savons pas exactement à quel endroit, mais nous serions tenté de penser que cela pouvait être dans la ville même de Chantonnay, chez Amédée Gaultier imprimeur.

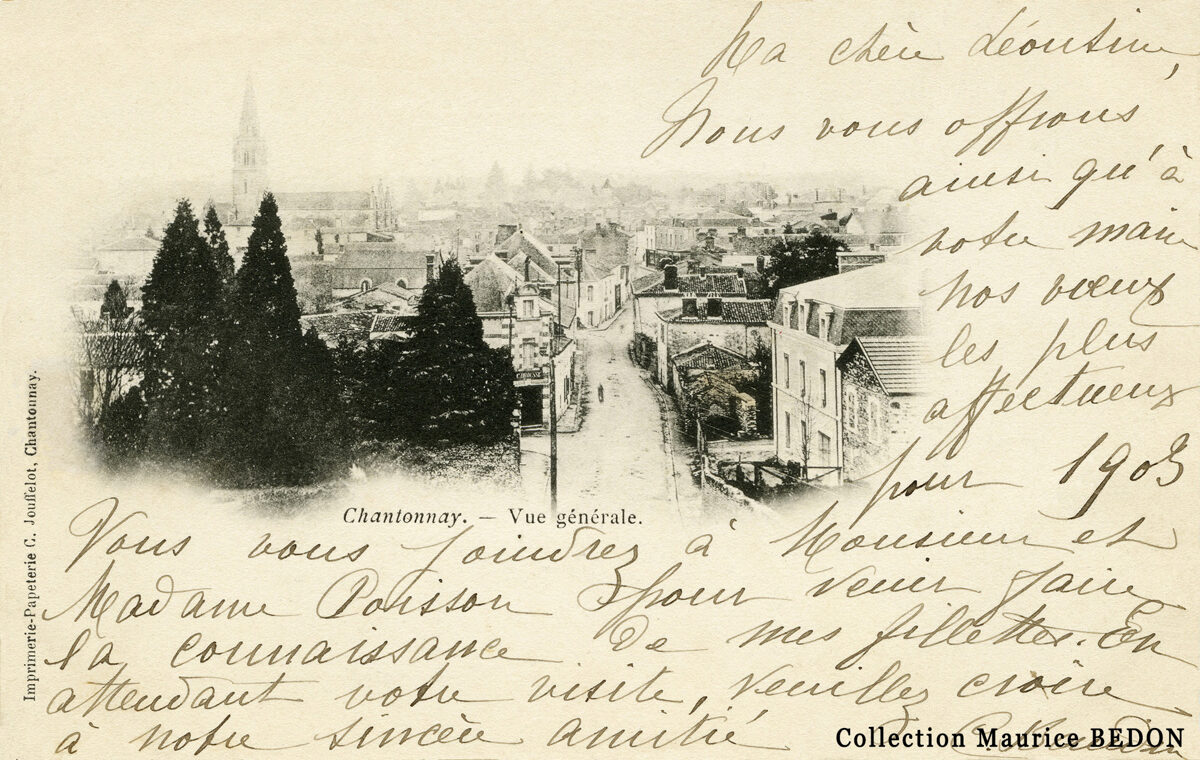

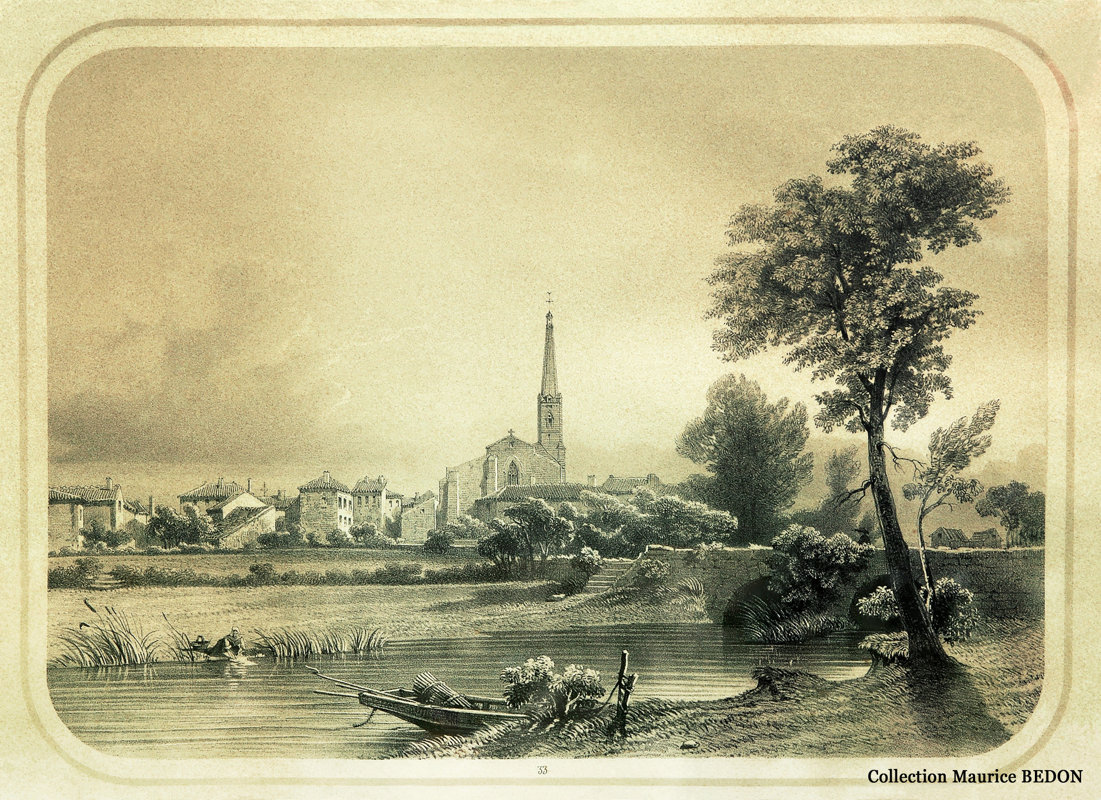

En tous cas, c’est durant cette période qu’il a été initié à la photographie. Il réalise d’ailleurs ses premiers clichés dès la fin de l’année 1902 et ils seront édités en cartes postales à cette date, sous l’appellation : « Imprimerie Papeterie C. Jouffelot Chantonnay ». Quatre sont aujourd’hui connues des collectionneurs : la vue générale, la rue Nationale, le château de la Mouhée et le viaduc de l’Angle. La première est sans doute celle qui est reproduite ci-dessous, non numérotée et représentant une vue générale du bourg prise du haut de la rue Nationale. La correspondance figurant sur la carte ne laisse aucun doute quant à la datation (fin 1902). Ce qui, en réalité, place le jeune Charles Jouffelot, âgé de seulement 15 ans 1/2, dans la catégorie des photographes précurseurs (c’est à dire ceux travaillant avant décembre 1903).

Vue générale par le nord du bourg en 1902.

Vue générale par le nord du bourg en 1902.

Après cet apprentissage, en 1904, alors qu’il est toujours mineur et âgé de 17 ans, il travaille comme imprimeur à son compte, sous le couvert officiel du magasin tenu par sa mère « Épicerie Librairie Papeterie Imprimerie Bazar » au N° 5 de la rue de Bordeaux (actuelle avenue Georges Clemenceau). En réalité, on aura compris qu’il le faisait déjà durant son apprentissage.

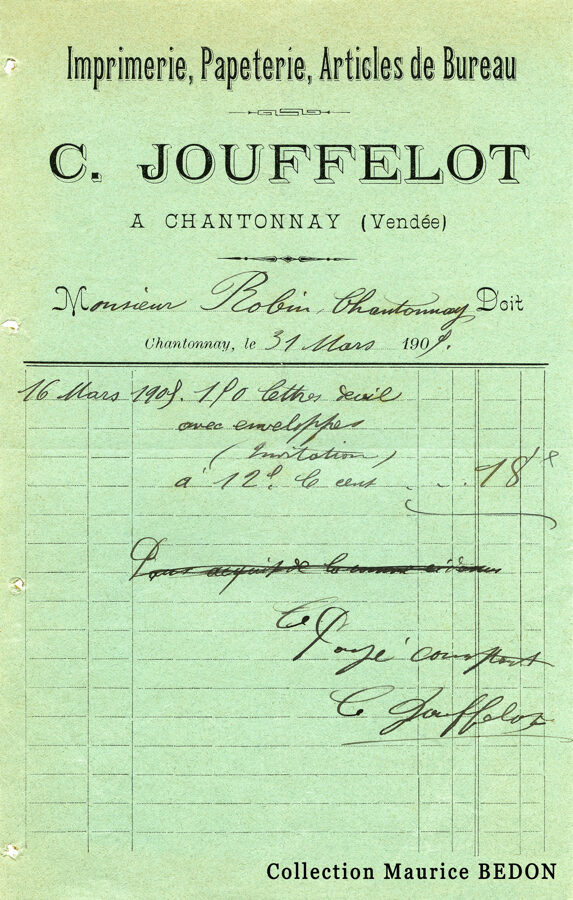

Il semblerait que nous soyons dans cette situation paradoxale où le fils ait désormais son père comme employé dans une entreprise n’existant que sous le couvert légal du magasin de sa mère. En tous cas, l’imprimerie est bien dans le nom de Charles, comme le prouve la facture publiée plus loin et établie le 31 mars 1907 pour Monsieur Oscar Robin, propriétaire du domaine situé en face du magasin (parc Clemenceau actuel).

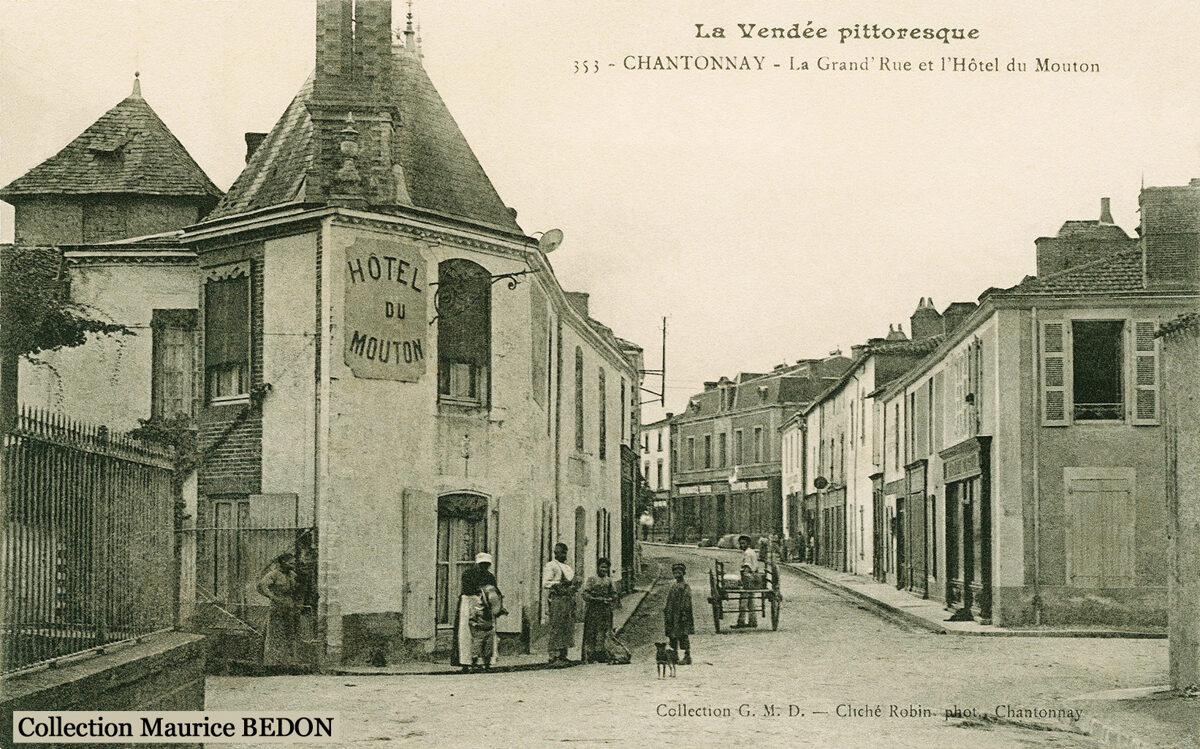

Sous ce statut particulier, qui va durer jusqu’à ses 21 ans en 1908, il va réaliser la plus grande partie de ses cartes postales (numérotées jusqu’à 58) et les plus caractéristiques. Par manque de moyen de communication, il est obligé de se cantonner à Chantonnay et aux abords immédiats (Sainte-Cécile en particulier). Il s’intéresse principalement aux différents aspects de la vie journalière des habitants. En effet, il photographie beaucoup de scènes de la vie quotidienne : la foire à Chantonnay, les fours à chaux, les moulins, l’ancienne mine de charbon et les rues de la ville etc. Sa carte postale du lavoir de la rue Lafontaine à Chantonnay (cf. reproduction ci-après) est la plus expressive de toutes les autres représentant des lavoirs en Vendée et réalisées par ses collègues (CP N° 44).

Vue du Lavoir de Chantonnay (aujourd’hui détruit).

Vue du Lavoir de Chantonnay (aujourd’hui détruit).

De la même manière, quand il photographie la place de la Mairie un jour de foire en 1906, la carte est du plus grand intérêt pour l’histoire locale (voir ci-dessous). On y distingue les halles (détruites en 1967), la mairie (incendiée en 1930), l’ancienne école (reconstruite en salle municipale en 1932), la maison Sachot (annexée à la mairie), la maison du vétérinaire Goudeau (reconstruite récemment pour le Crédit Mutuel), l’édifice des poids publics (datant de 1887 et remplacé par un nouveau sur la place de la République en 1930) etc. (CP N°27).

La place de la Mairie et la foire.

La place de la Mairie et la foire.

Il photographie également avec la même qualité les évènements locaux importants. La carte reproduite ci-dessous, fait partie d’une série de deux, représentant l’impressionnant cortège lors de l’enterrement du Marquis Zénobe de Lespinay, Député-Maire de Chantonnay, Conseiller Général et Président de nombreuses associations le 6 juillet 1906. Le début du convoi funèbre, qui vient du château de la Mouhée, passe ici rue de Bordeaux juste devant le magasin Jouffelot.

L’enterrement du marquis de Lespinay en 1906.

L’enterrement du marquis de Lespinay en 1906.

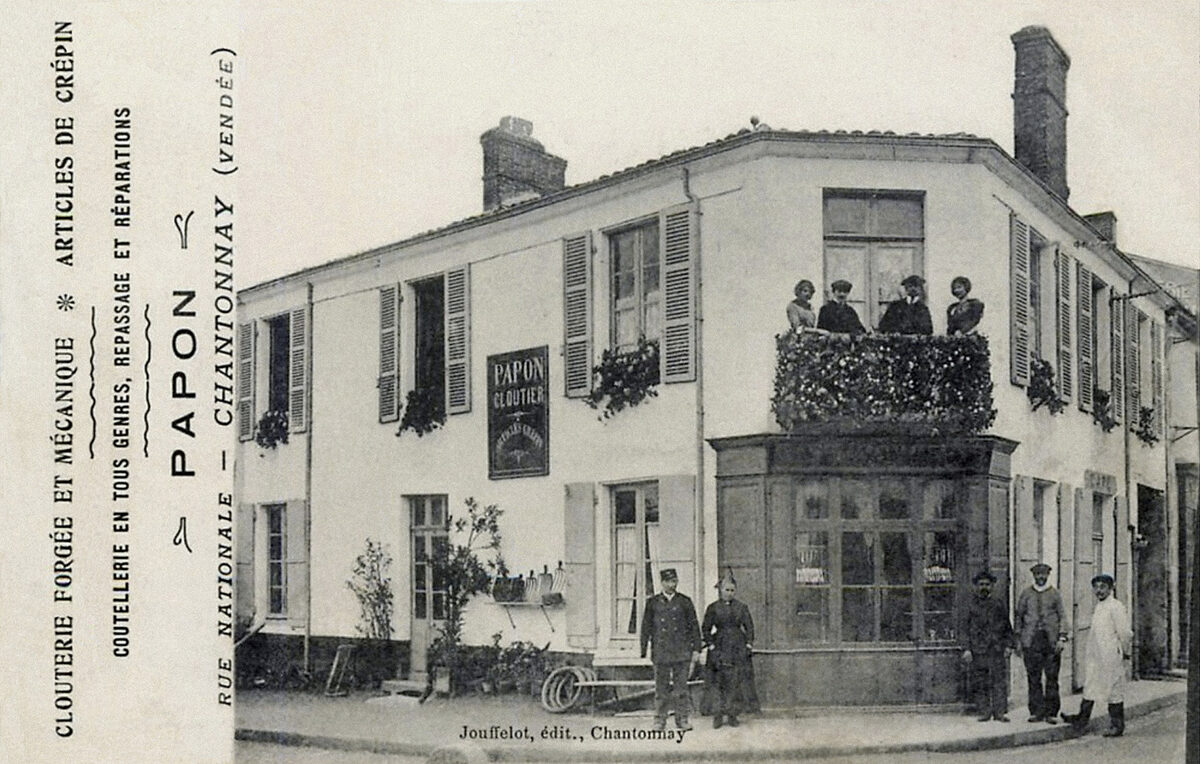

Parallèlement il entreprend de faire une série spéciale de cartes sur les rives du Grand Lay, avec les moulins, les passerelles, l’assemblée, le canotage etc. Il va aussi visiblement essayer de photographier tout ce qui peut présenter de l’intérêt dans la commune. Il réalise aussi des cartes postales de publicité commandées par des clients comme celle reproduite ci-dessous représentant le magasin Papon, situé à l’angle de la place de la mairie et de la rue Nationale. Ce bâtiment qui servait au début du siècle de clouterie et de coutellerie, a ensuite souvent changé d’affectation, épicerie, café. Il est actuellement, en cette fin d’année 2022, en cours de démolition pour faire place à un immeuble.

Le magasin Papon rue Nationale en 1906.

Le magasin Papon rue Nationale en 1906.

Ces cartes de publicité de magasin ou d’entreprise font aujourd’hui la joie des collectionneurs, car elles caractérisent bien leur époque. L’autre carte reproduite ci-dessous est également une carte de publicité, mais il l’a incluse dans sa numérotation générale (CP N° 58). D’autre part c’est la seule qui constitue une double vue. Elle représente le garage Chauveau, quand il était encore installé place des Champs-Élysées (actuelle place Jeanne d’Arc). Il sera au cours du XXème siècle déplacé avenue Georges Clemenceau, puis avenue de Lattre de Tassigny. Cette carte est aussi intéressante par les exemples de voitures d’époque qu’elle montre.

Publicité pour le garage Chauveau.

Publicité pour le garage Chauveau.

L’année 1908 va marquer la fin de cette association avec sa mère, parce que Charles Jouffelot doit partir faire son service militaire. Et durant cette période de menace de conflit mondial, le service est de deux ans, en plus des périodes militaires successives. Il est donc incorporé le 6 octobre 1908 au 1er bataillon de chasseurs à pied à Épernay dans la Marne, puis finalement affecté au 137ème régiment d’infanterie de Fontenay-le-Comte, dont il sera libéré le 25 septembre 1910.

Ces deux longues années d’absence, dans la période la plus importante, vont fortement compromettre sa carrière d’éditeur de cartes postales. Ses concurrents auront eu le temps de couvrir l’essentiel de la clientèle de Chantonnay, comme Eugène Poupin de Mortagne-sur-Sèvre, Paul Dugleux de la Roche-sur-Yon ou Armand Robin de Fontenay-le-Comte.

Une facture faite par C. Jouffelot en 1907.

Une facture faite par C. Jouffelot en 1907.

En 1910, au retour du service militaire, il est âgé de 23 ans et donc majeur ; il installe alors un studio et un magasin de photographe dans la maison contiguë au magasin de sa mère, au N° 3 de la rue de Bordeaux. Bien qu’ayant évidemment changé plusieurs fois d’affectation, ces deux bâtiments sont encore visibles aujourd’hui aux numéros 3 et 5 de l’avenue Clemenceau (cf. ci-dessous). Pendant cette période de sa vie, il va faire essentiellement de la photo et beaucoup moins d’imprimerie. Quant aux cartes postales, il manque toujours de moyen de communication pour pouvoir élargir son périmètre autour de Chantonnay.

Vue actuelle (2012) des 3 et 5 avenue Clemenceau à Chantonnay.

Vue actuelle (2012) des 3 et 5 avenue Clemenceau à Chantonnay.

Il continue néanmoins à éditer des cartes postales, mais celles-ci sont surtout consacrées à des sujets ponctuels. Il publie en cartes, des photos qu’il prend lors des fêtes locales à Chantonnay bien sûr, mais aussi à Saint-Philbert-du-Pont-Charrault et même à La Jaudonnière. Dans le même esprit, à cette époque, il fait partie de « l’Association de la rue de Bordeaux », qui est en concurrence avec les associations de la rue Nationale et celle de la « République Libre des Quatre Routes ». Et ces trois dernières animent la ville par des fêtes qui essayent de rivaliser en importance et en fréquentation. Charles Jouffelot réalise à l’occasion de la cavalcade de la mi-carême du 2 mars 1913 une série spéciale de 15 cartes toutes très recherchées. Celle qui est reproduite ci-dessous (N°2) représente le char de l’Horticulture, attendant dans la cour arrière de son propre immeuble rue de Bordeaux.

Un char lors de la mi-carême de 1913.

Un char lors de la mi-carême de 1913.

Tous les clichés qu’il prend de sites, de monuments ou d’évènements ne sont pas forcément édités en cartes postales. Certains sont vendus en grand format sur des cartons. Pour produire ces cartes postales, ce sont des clichés identiques qui sont utilisés en contretypie. La photo reproduite ci-dessous représente la cour intérieure du moulin du Gué à Sainte-Cécile. Il a préféré un autre cliché plus animé pour réaliser sa carte postale du lieu, portant le numéro 18.

Une photo du moulin du Gué à Sainte Cécile.

Une photo du moulin du Gué à Sainte Cécile.

Malheureusement, quatre années plus tard, sa carrière photographique va être de nouveau interrompue le 2 août 1914 par le début de la Première Guerre mondiale et cette fois-ci pour plus longtemps. Âgé de 27 ans, il est évidemment mobilisé et dès 4 août au 137ème régiment d’infanterie de Fontenay-le-Comte. Au cours de l’année 1914, ce dernier combat successivement en Belgique, puis à la Bataille de la Marne et dans la Somme. En fin d’année, il bénéficie d’une courte permission et il la met à profit pour aller faire un reportage d’au moins dix-sept photos et cartes postales (cf. ci-dessous) sur l’hôpital militaire temporaire bénévole N°30 Bis installé au château de la Mouhée à Chantonnay, chez la marquise de Lespinay.

Les blessés de l’Hôpital devant le château en 1914.

Les blessés de l’Hôpital devant le château en 1914.

Le 18 janvier 1915, il est muté avec d’autres soldats au 87ème régiment d’infanterie parce que ce dernier a subi de très lourdes pertes l’année précédente. Toutefois, le 21 juin de la même année, malade, il combat dans les Vosges et est évacué vers l’ambulance de Rebeuville puis l’hôpital de Vittel pour « grande fatigue générale ». De là, il passe ensuite le 9 août à l’hôpital de Lyon. Deux jours plus tard, le 11 août, il est autorisé à partir en convalescence dans son foyer. Pendant cette période il fera quelques photographies en studio, en particulier pour des soldats en permission avec leurs familles (dont celle des grands-parents de l’auteur).

Il rejoint le front le 5 février 1916, mais malheureusement quelques jours plus tard le 28 février il doit de nouveau être évacué et cette fois-ci pour une « bronchite paludéenne ». Il entre alors à l’hôpital municipal de Lyon.

Durant cette période il a dû avoir l’autorisation de s’absenter, puisqu’il se marie à La Rochelle en Charente-Maritime avec Georgette Dubois, le 1er août 1916.

Retourné à l’hôpital municipal de Lyon, il est transféré le 29 août au dépôt des convalescents dans la même ville. Il en sort le 2 septembre et part en convalescence pour deux mois. Après cela, il rejoint le dépôt le 2 novembre et est reconnu comme inapte au service pendant 20 jours pour cause de « bronchite suspecte ».

Photo Jouffelot de la chapelle de la Mouhée en 1914.

Photo Jouffelot de la chapelle de la Mouhée en 1914.

Il passe ensuite au 93ème régiment d’infanterie le 6 mars 1917 et sert comme ordonnance du Général commandant la 111ème région aux armées. Blessé en service commandé le 20 mai 1918, il est évacué vers l’intérieur par convoi sanitaire et conduit à l’entrepôt d’Autun. Il en sort le 3 juillet et part de nouveau pour un mois de convalescence.

Il est alors envoyé à l’hôpital mixte de La Roche-sur-Yon pour « dyspepsie ». De là, il est conduit à l’hôpital de Nantes le 18 août, puis à l’hôpital militaire de la même ville et est de retour à celui de La Roche-sur-Yon le 29 août. A cet endroit, il est proposé à la commission de réforme pour « troubles dyspepsiques à l’estomac et entérocolite chronique imputable ». La commission le maintiendra dans le service actif avec une invalidité de moins de 10%. Toutefois, il sort de l’hôpital le 13 novembre 1918 et à cette date, la guerre est terminée.

Il restera ensuite considéré comme « sans affectation » et ne sera libéré définitivement de toutes obligations militaires qu’en 1936.

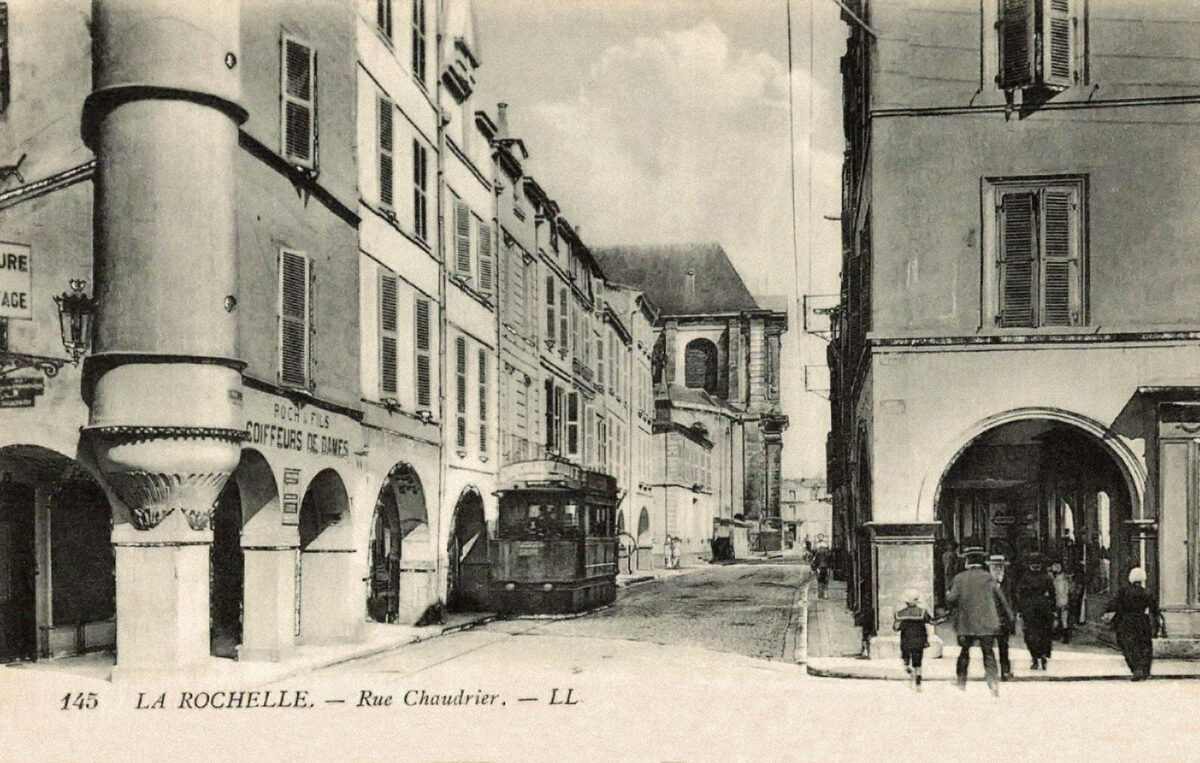

Les arcades de la rue Chaudrier à La Rochelle.

Les arcades de la rue Chaudrier à La Rochelle.

Comme il s’est marié à La Rochelle, il va aller habiter dans cette ville en 1919 et abandonner Chantonnay. Il y ouvre d’abord un studio de photos, mais comme à La Rochelle le marché des cartes postales est largement dominé par les Établissement Bergevin, il va changer de métier. Il ouvre alors vers 1920 un magasin de maroquinerie et d’articles de voyage « Les Nouveautés Parisiennes » à l’angle des rues Chaudrier et de Bazoges, tout près de la Cathédrale. Il meurt dans cette ville le 6 mai 1953 à l’âge de 65 ans.

Chantonnay le 10 décembre 2022.

LES 300 ANS DE LA GENDARMERIE A CHANTONNAY (VENDÉE)

Cet événement historique significatif a fait l’objet, fort à propos, d’une cérémonie de commémoration à Chantonnay. Et la presse s’en est fait l’écho dans un article paru sur le journal hebdomadaire Ouest-France du lundi 11 juillet 2022.

Malheureusement, sans doute par manque d’informations, l’historique qui y était retracé comportait quelques confusions. Par exemple, les gendarmes n’avaient pas pu s’installer rue Nationale en 1720 puisque cette voie a été créée seulement vers 1750.

Par conséquent, il nous a semblé opportun, pour une information historique de nos concitoyens, de préciser ces différents éléments dans le présent article paraissant sur le Blog de « La Chouette de Vendée ».

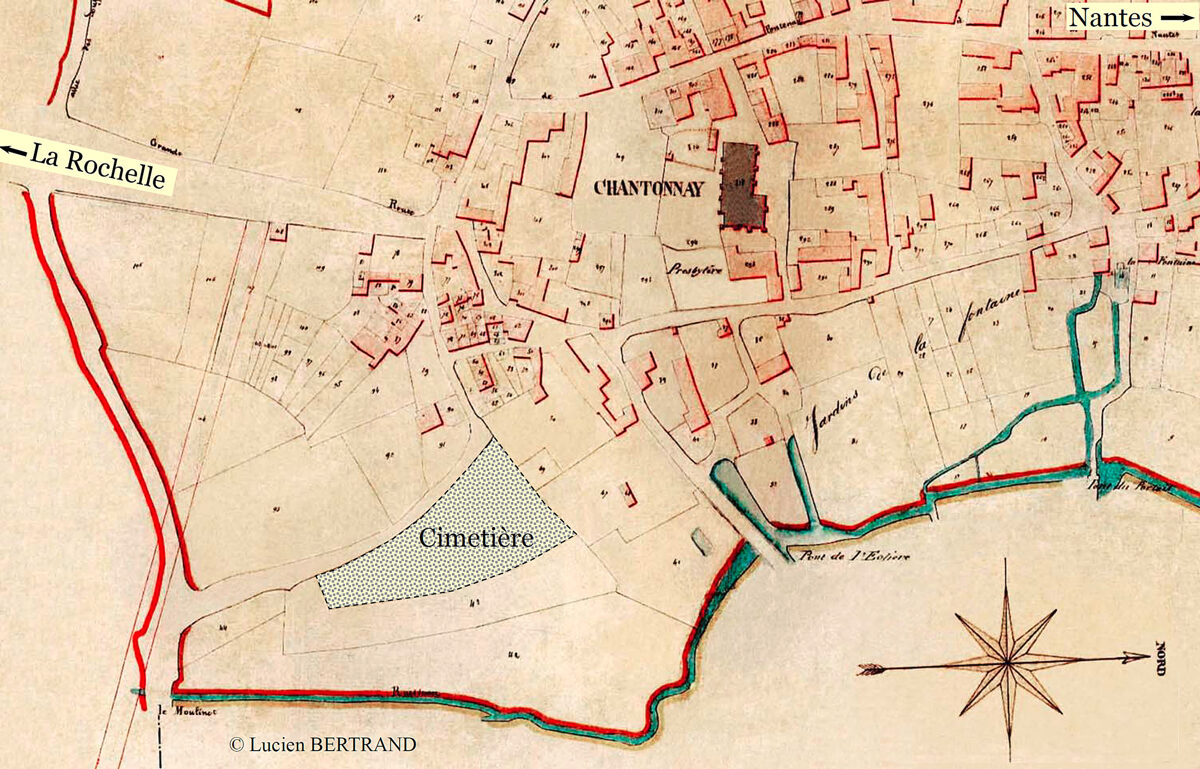

Premier plan cadastral de Chantonnay en 1824.

Premier plan cadastral de Chantonnay en 1824.

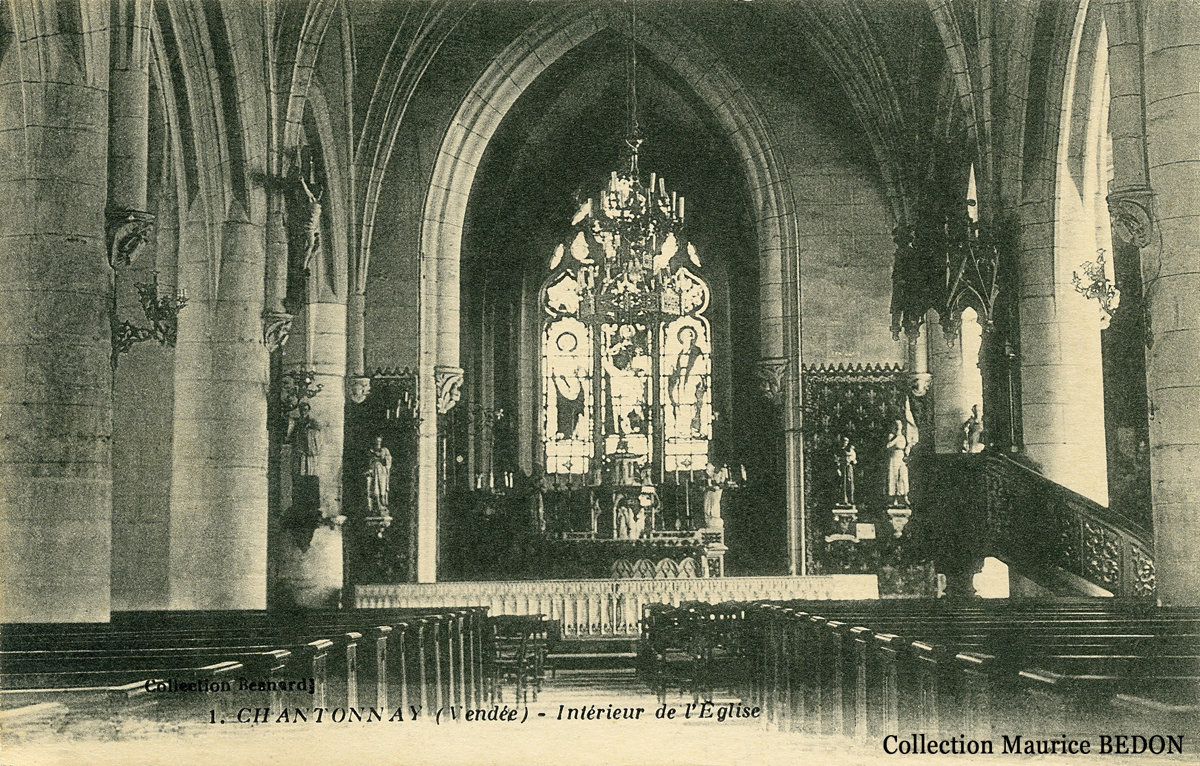

En 1720, les deux premiers gendarmes ont pu s’installer dans un immeuble presque contigu au portail d’entrée de l’église, que l’on aperçoit ci-dessus sur la reproduction du premier cadastre de la commune (établi en 1824). Dans ce bâtiment, s’entassaient alors : le corps de garde (Gendarmerie), la maison de sûreté (Prison) et l’école. Il s’y adjoindra la maison de ville (Mairie) après la Révolution et encore le Justice de Paix. Cette dernière fonction a été exercée de 1822 à 1830 par le célèbre officier des Guerres de Vendée Louis-Dominique Ussault de Din-Chin.

De plus, cet immeuble fortement endommagé par l’incendie allumé par les colonnes infernales en 1794, avait été réparé d’une façon assez sommaire. Dès 1817, il était considéré comme « en fort mauvais état » et les conseillers municipaux espéraient bien le faire restaurer aux frais du gouvernement.

Presque 20 ans plus tard, ils espéraient encore et sans plus de succès ! En 1836, il était qualifié de « fort incommode et dans un particulier état de vétusté ». L’école pour sa part avait quitté les lieux en 1838 pour s’installer à l’emplacement de l’hôtel de ville actuel. Les édiles locaux durent pourtant s’armer de beaucoup de patience pendant encore 20 ans supplémentaires.

En 1855, la paroisse envisageait alors de reconstruire en partie l’église, de l’agrandir et de lui ajouter une nef supplémentaire (celle du Sacré-Cœur). Cette fois-ci, c’était le comble, le fameux bâtiment allait en gêner la réalisation.

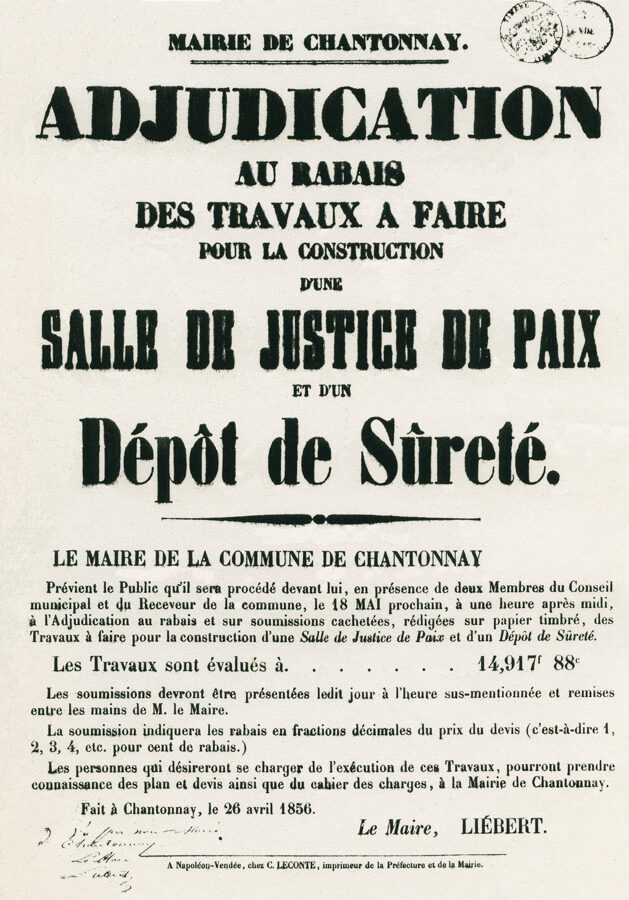

L’affiche d’adjudication de 1856.

L’affiche d’adjudication de 1856.

Aussi, par délibération du 9 février 1856, le Conseil Municipal décida finalement de se prendre en main et de construire à ses frais « un prétoire, une justice de paix et un dépôt de sûreté ». Le Maire Benjamin Liébert organisa le 18 mai 1856 une adjudication au rabais des travaux, estimés à 14 917,88 Francs.

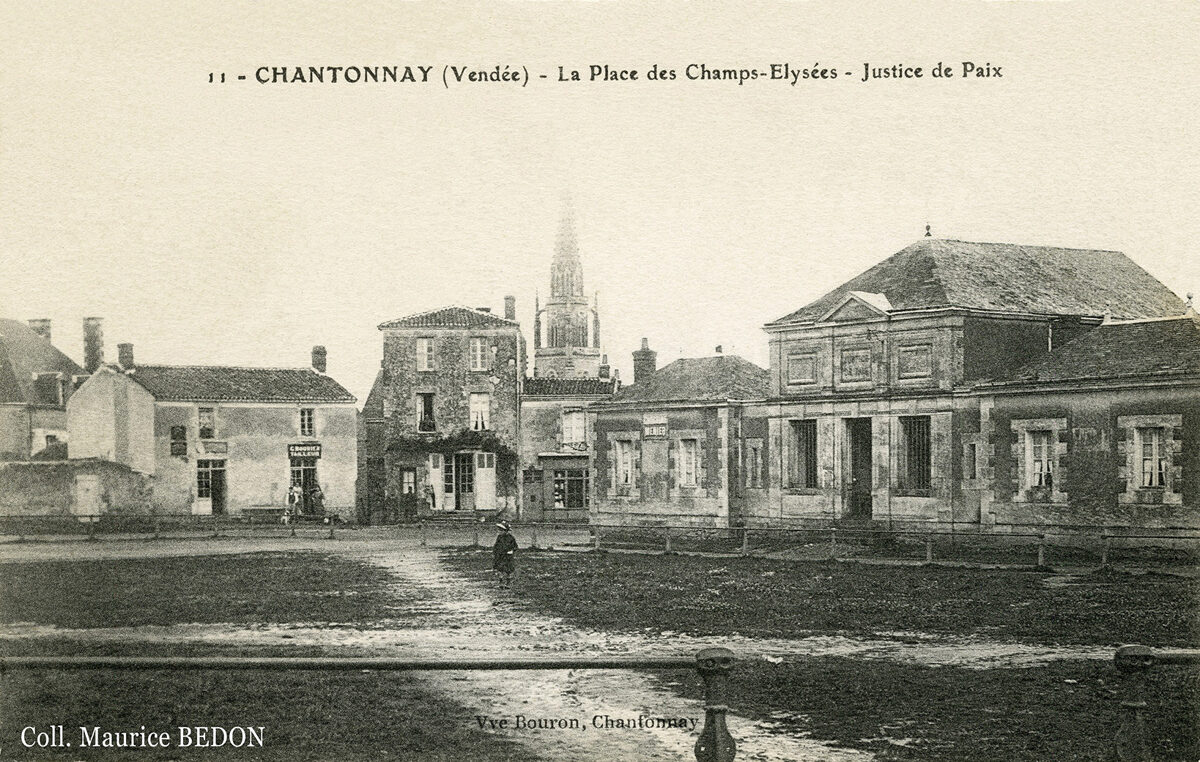

Les nouveaux bâtiments furent implantés dans la partie basse (à l’Est) du nouveau champ de foire aux vaches, rebaptisé ensuite pompeusement « Les Champs Élysées », puis place Jeanne d’Arc. Ils comprenaient : la salle des pas perdus et la salle de la Justice de Paix dans le pavillon central avec le fronton et dans chacune des deux ailes un appartement pour un gendarme, les prisons dans l’aile de gauche (5 rue Victor Hugo) et une petite écurie dans la cour de droite.

La Justice de Paix vers 1905.

Vers 1850, comme on vient de le voir, la Brigade de Gendarmerie de Chantonnay ne possédait que deux gendarmes. Aussi les locaux de la place Jeanne d’Arc apportèrent un confort inhabituel, qui changeait considérablement par rapport au siècle précédent.

Il nous reste une photo montrant le fonctionnement de la Justice à Chantonnay. Elle est un peu plus tardive (vers 1910) et a été prise dans le parc Clemenceau actuel (propriété alors d’Oscar Robin). On y reconnaît au premier rang, de gauche à droite : Charles Malthète huissier, Toussaint Guinaudeau assesseur, le Juge de paix, Oscar Robin assesseur et Fréderic Marais greffier ; au second rang Périclès Olivier assesseur, le Brigadier François Charbonnier et le Gendarme Charles Girard.

Les acteurs de la Justice à Chantonnay vers 1910.

Toutefois les choses allaient évoluer assez vite, car vers le début du Second Empire, les effectifs de la Gendarmerie à Chantonnay augmentèrent, peut-être du fait de l’accroissement de la population du canton de Chantonnay. Celle-ci, en effet, passa de 14 145 habitants en 1851 à 15 480 en 1881. Dès 1861, ils étaient déjà cinq gendarmes à Chantonnay. Il est à noter que les chefs-lieux de canton n’étaient pas les seuls à bénéficier d’une brigade de gendarmerie. Autour de Chantonnay, il y en avait aussi à Bournezeau, La Caillère, Mouilleron-en-Pareds et Mouchamps.

En tous cas, la Gendarmerie, pourtant installée à cet endroit depuis peu, pouvait difficilement rester place Jeanne d’Arc, puisqu’il n’y avait que deux logements. Au début, plusieurs gendarmes logèrent en dehors de la caserne. Il fallut tout de même trouver, en urgence, une maison assez vaste pour faire au moins cinq logements. C’est à ce moment là que les gendarmes s’installèrent à l’angle des rues Nationale et Travot (à l’emplacement de la pharmacie de la Poste). A cet emplacement on remarque encore un grand porche, fermé d’un portail clouté, qui permettait l’accès aux écuries. La date exacte de cette installation effective ne nous est pas connue exactement, on peut toutefois l’estimer probablement vers 1865.

La gendarmerie (1865-1888) est visible au carrefour à droite (Carte postale de 1904).

De toute façon, cette installation dans une maison ordinaire à l’angle des rues Nationale et Travot a toujours été considérée comme provisoire, en attendant la construction d’une caserne. D’ailleurs, des problèmes ne vont pas tarder à apparaître. Les cellules étaient restées place Jeanne d’Arc et les logements prévus et délaissés par les gendarmes avaient été attribués à des employés municipaux. Aussi, le garde champêtre était chargé de surveiller et de nourrir les prisonniers. Seulement un vagabond réussit à prendre le dessus sur le garde champêtre et à l’enfermer à sa place dans sa cellule. Après une autre évasion du même genre, de nouvelles cellules furent alors aménagées rue Travot.

Au recensement de la population de 1881, il y avait cinq gendarmes (« à cheval ») rue nationale : Mariot (Maréchal des logis), Pageaud, Troussilh, Rivasseau et Lenicolais. Au recensement suivant, en 1886, ils logeaient encore rue Nationale.

La maréchaussée à cheval à la fin du XIXème siècle.

C’est durant son séjour rue Nationale que la Brigade connut son affaire judiciaire la plus célèbre : le crime de Saint Vincent-Sterlanges le 17 février 1882. Pierre Barbier, domestique agricole, avait tué avec une particulière sauvagerie son employeur Auguste Durand et la fille de ce dernier Madame Gibot. Récupéré à la suite d’une battue, il fut ramené à pied entravé entre deux gendarmes à cheval et passa la nuit du samedi 18 dans une cellule à Chantonnay. Le lendemain les gendarmes l’escortèrent par le train jusqu’à la prison de La Roche-sur-Yon. Reconnu coupable et condamné à mort, il fut le dernier à être guillotiné en Vendée le vendredi 22 septembre 1882 devant une foule considérable (Cf. article du présent Blog).

La gendarmerie au 21 Avenue Georges Clemenceau (1888-1966).

Une nouvelle caserne de Gendarmerie fut construite à Chantonnay au numéro 21 de la rue de Bordeaux (actuelle Avenue Georges Clemenceau) vers 1888. Elle était située dans un quartier en cours d’urbanisation, juste après la construction de l’École Primaire Supérieure en 1886. L’édifice existe encore, il sert aujourd’hui de logements de fonction pour le Lycée Clemenceau. Cette fois-ci, il s’agissait d’un bâtiment fonctionnel uniquement à usage de gendarmerie. Et d’un beau bâtiment, d’un genre qui l’on retrouve à peu près en plusieurs endroits du département, comme Saint Fulgent ou Tiffauges. Un immeuble, divisé en deux par un vestibule et un escalier central avec un appartement de trois pièces de chaque côté (le bureau à droite et les cellules à gauche) ainsi que trois appartements de trois pièces à l’étage. Les écuries et les W. C. communs au fond du jardin (le confort de l’époque !)

Au recensement de la population de 1891, quatre logements seulement étaient occupés. Par contre en 1901, il y avait bien cinq gendarmes. Dix ans plus tard, en 1911 on y trouvait : 1- le Maréchal des Logis François Charbonnier, son épouse Eugénie et son fils Marcel ; 2- le Gendarme Augustin Laurent, son épouse Marie et ses enfants Edmond, Adolphe et Olga ; 3- le Gendarme Charles Girard, son épouse Félicitée et ses fils Charles et Louis ; 4- le Gendarme Félix Péault, son épouse Marie-Rose et son fils Marcel ; 5- le Gendarme Jean Neau, son épouse Marie et son fils Jean. (François Charbonnier et Charles Girard étaient visibles sur une photo publiée plus haut).

Cette caserne est la plus emblématique de Chantonnay, puisqu’elle a été utilisée pendant la période sensible des deux guerres mondiales du XXème siècle. D’ailleurs la photo ci-dessus a été prise précisément lors de la fête de la Victoire le 14 juillet 1919. On y voit les gendarmes de l’époque et leur famille devant l’édifice pavoisé.

La gendarmerie au 11 rue des Soupirs (1966-2004).

L’exigüité des locaux, l’absence de confort et le manque de logements suffisants imposaient une construction nouvelle. Elle eut lieu au cours des années 1964 et 1965, à proximité au N° 11 de la rue des Soupirs par les soins de la ville de Chantonnay. Elle comprenait un petit bâtiment de bureaux à gauche de l’entrée de la cour et à droite un immeuble de logements proche de la Salle des Congrès. Et ce voisinage justement finissait par rendre l’habitation difficile, à cause des bruits nocturnes engendrés par cette salle. Le transfert s’imposait donc. Actuellement les anciens bureaux sont utilisés par des associations ; par contre l’immeuble de logements a été complètement détruit.

La Gendarmerie actuelle rue de la Plaine.

Comme entre temps, la responsabilité avait été transférée à la Communauté de Communes des Deux-Lays, c’est cette dernière qui entreprit une nouvelle construction. Elle fut implantée rue de la Plaine à proximité du Collège René Couzinet, où elle se trouve encore aujourd’hui. La brigade de Gendarmerie en a pris possession en mars 2004.

Chantonnay le 27 juillet 2022.

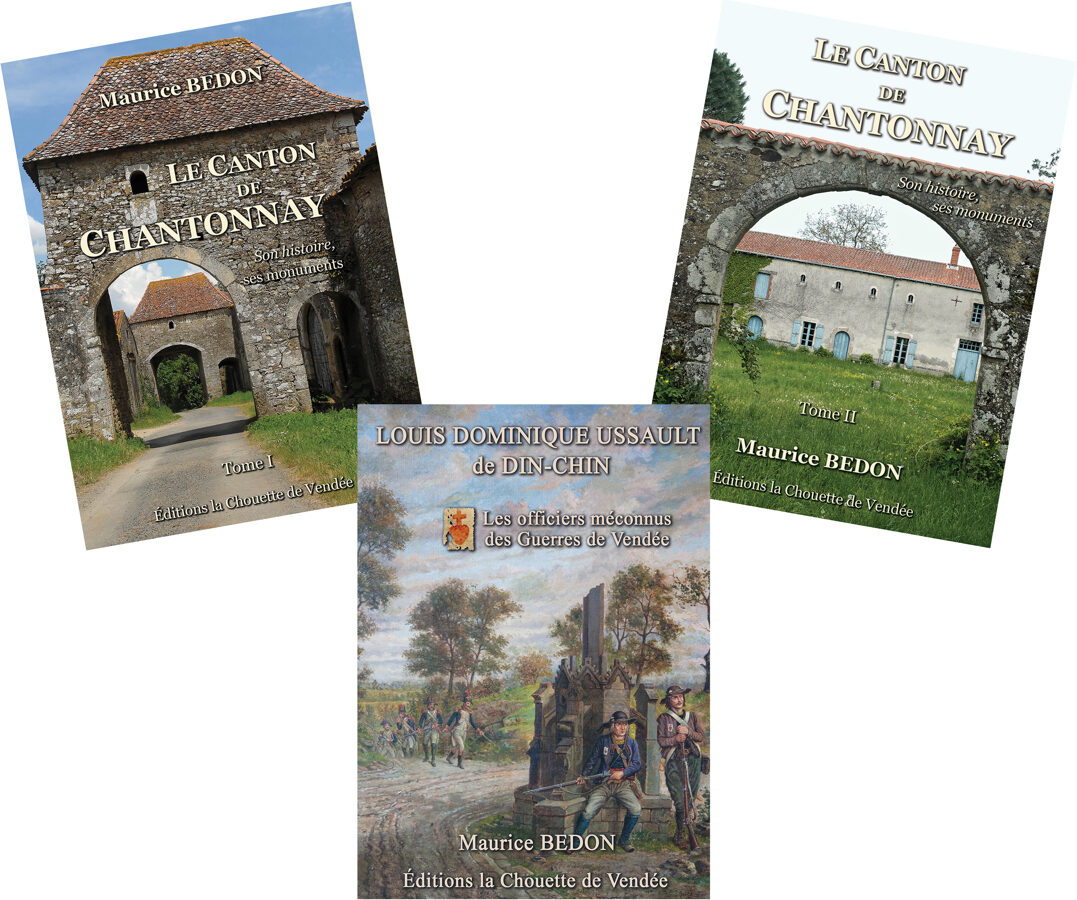

Maurice BEDON

LA MORT D’UN PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

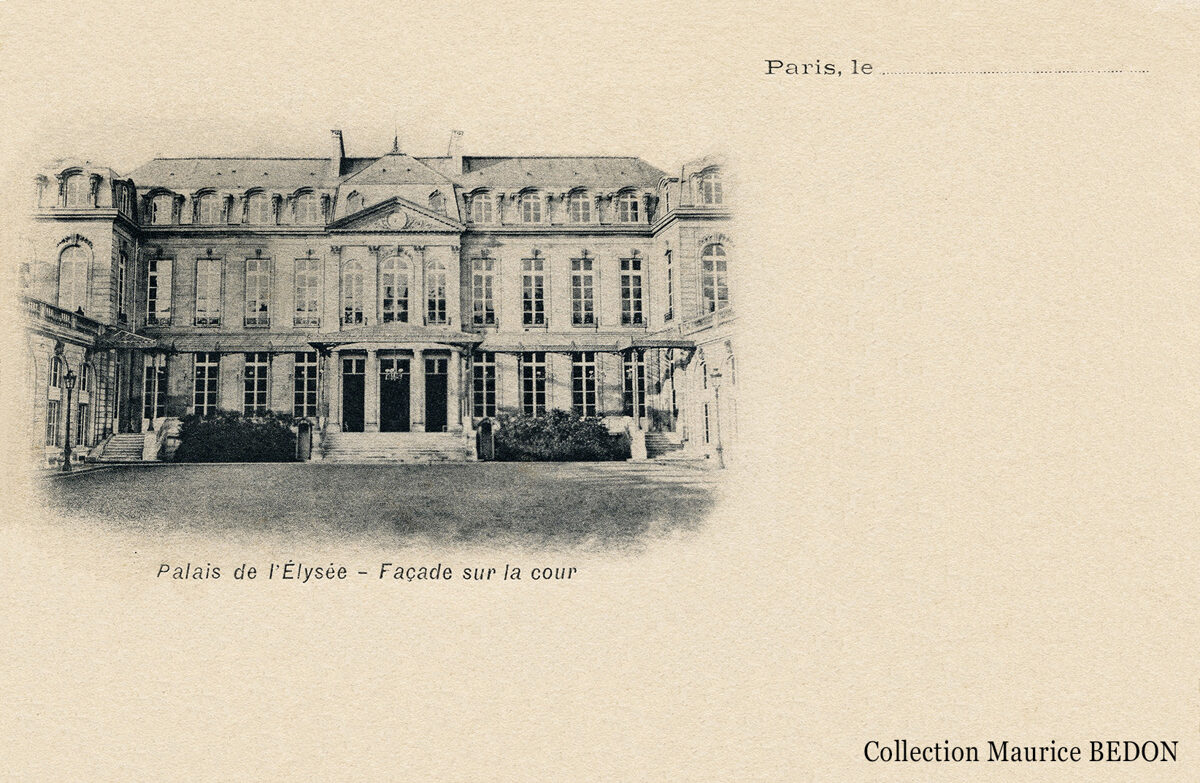

La façade de l’Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré.

La façade de l’Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré.

Contrairement à ce que l’on aurait pu penser à priori, pas moins de 14

sur un total de 25 présidents qui se sont succédés sous les IIème, IIIème, IVème et Vème

Républiques n’ont pas eu la possibilité de terminer leur mandat (à

l’époque de 7 ans et désormais de 5 ans) et ce, pour des raisons très

diverses : 10 ont démissionné et 4 sont morts en cours de mandat.

-

Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873) entré en fonction le 20 décembre

1848, le « prince président » fait un coup d’état le 2 décembre 1852

pour modifier la constitution qui l’empêchait de se représenter. Il

établira ensuite le Second Empire à son profit ;

-

Albert Lebrun (1871-1950) entré en fonction le 10 mai 1932 et réélu en

1939, il ne démissionne pas, mais son mandat est interrompu par la fin

de la IIIème République et la création de l’État Français avec le maréchal Philippe Pétain le 11 juillet 1940 ;

- René Coty (1882-1962) entré en fonction le 16 janvier 1954 (élu au 14ème tour de scrutin), il se retire le 8 janvier 1959 pour laisser la place à la Vème République et au Général de Gaulle.

- Patrice de Mac Mahon duc de Magenta (1808-1893) entré en fonction le 24 mai 1873, il démissionne le 30 janvier 1879 après une défaite aux élections législatives qu’il avait provoqué. Il avait préféré alors « se démettre plutôt que se soumettre » ;

- Jules Grévy (1807-1891) entré en fonctions le 30 janvier 1879 et réélu en 1886. Il doit démissionner le 2 décembre 1887 après le scandale des décorations, où son gendre le député Wilson était compromis par la vente de Légion d’honneur ;

- Jean-Casimir Périer (1847-1907) entré en fonction le 27 juin 1894, il démissionne dès le 16 janvier 1895 du fait de l’hostilité des deux chambres ;

La cour du palais de l’Élysée à la fin du XIXème siècle.

La cour du palais de l’Élysée à la fin du XIXème siècle.Démission pour raison de santé : 1

Décès en cours de mandat : 4

- Félix Faure (1841-1899) entré en fonction le 17 janvier 1895, il est mort au palais de l’Élysée le 16 janvier 1899 d’une congestion cérébrale. C’est à lui que nous allons nous intéresser plus loin ;

- Paul Doumer (1857-1932) entré en fonction le 13 juin 1931, il a été assassiné lors d’une exposition à Paris le 7 mai 1932 par un illuminé russe Paul Gorgulov ;

- Georges Pompidou (1911-1974) entré en fonction le 20 juin 1969, il est mort à l’hôpital de la maladie de Waldenström, le 2 avril 1974.

Portrait officiel de Félix Faure.

Portrait officiel de Félix Faure.Félix Faure est arrivé en gare de La Roche-sur-Yon le 20 avril 1897 au matin, en compagnie du Président du Conseil Méline, du ministre de l’intérieur Barthou, du général Brault commandant le 11ème corps d’armée de Nantes et de la maison militaire présidentielle, pour traverser la ville en direction de la Préfecture dans un landau attelé à la Deaumont. Le parcours était décoré de drapeaux tricolores et de lampions en papier. On avait dressé pour l’occasion un imposant arc de triomphe devant le square de la Préfecture, au bas de l’actuelle rue Jean Jaurès, entre les Archives Départementales et la Trésorerie Générale. Construit généralement pour les parades militaires, ce genre de monument était le plus souvent décoré d’armes (baïonnettes, sabres, cuirasses) disposées en faisceaux. Ici, comme il s’agissait d’une cérémonie civile, on utilisa de manière surprenante des outils agricoles (fourches, pelles, charrue, herses). La carte postale reproduite ci-dessous a été prise par Eugène Poupin de Mortagne, en dehors de la communication officielle, le lendemain de l’évènement. En raison de la pluie, les lampions en papier avaient déjà été retirés.

L’arc de triomphe de La Roche-sur-Yon en 1897.

L’arc de triomphe de La Roche-sur-Yon en 1897. Début de la cérémonie d'inauguration de la statue à La Roche-sur-Yon.

Début de la cérémonie d'inauguration de la statue à La Roche-sur-Yon.Ce voyage officiel d’un Président modéré, était destiné à opérer un rapprochement entre l’Ouest monarchique et la France républicaine. D’ailleurs, les parlementaires monarchistes de Vendée avaient accepté d’être présents. L’accueil a été partout magistral et le voyage une véritable réussite. Les résultats furent malheureusement annulés par la politique radicale et sectaire exercée par Émile Combes quelques années plus tard.

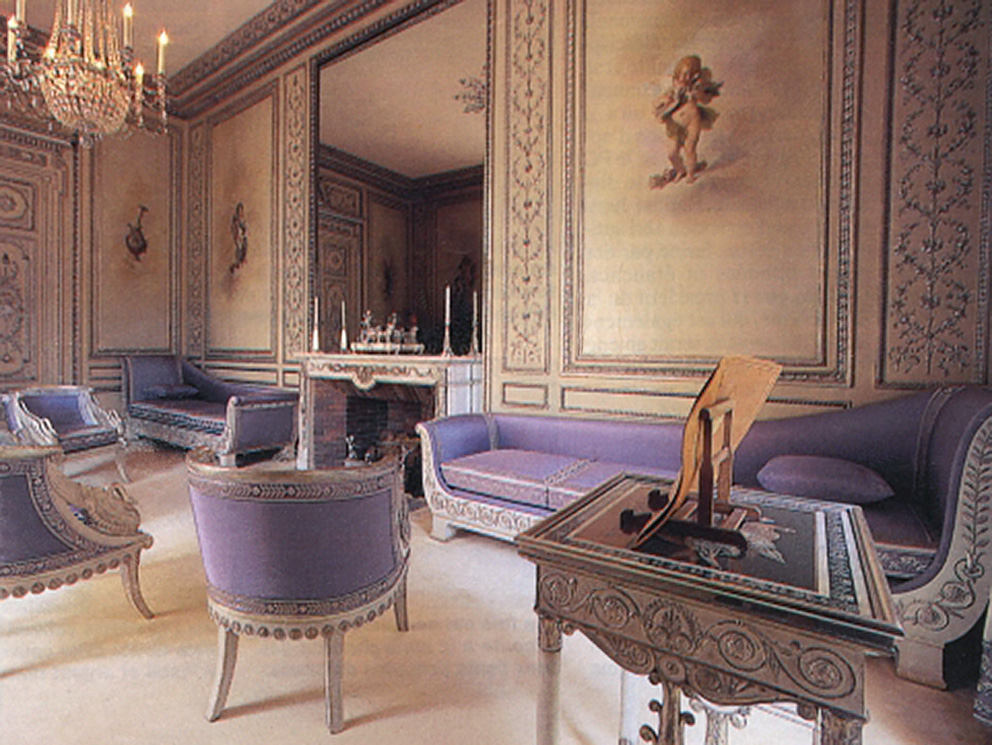

Le salon d’argent au palais de l’Élysée.

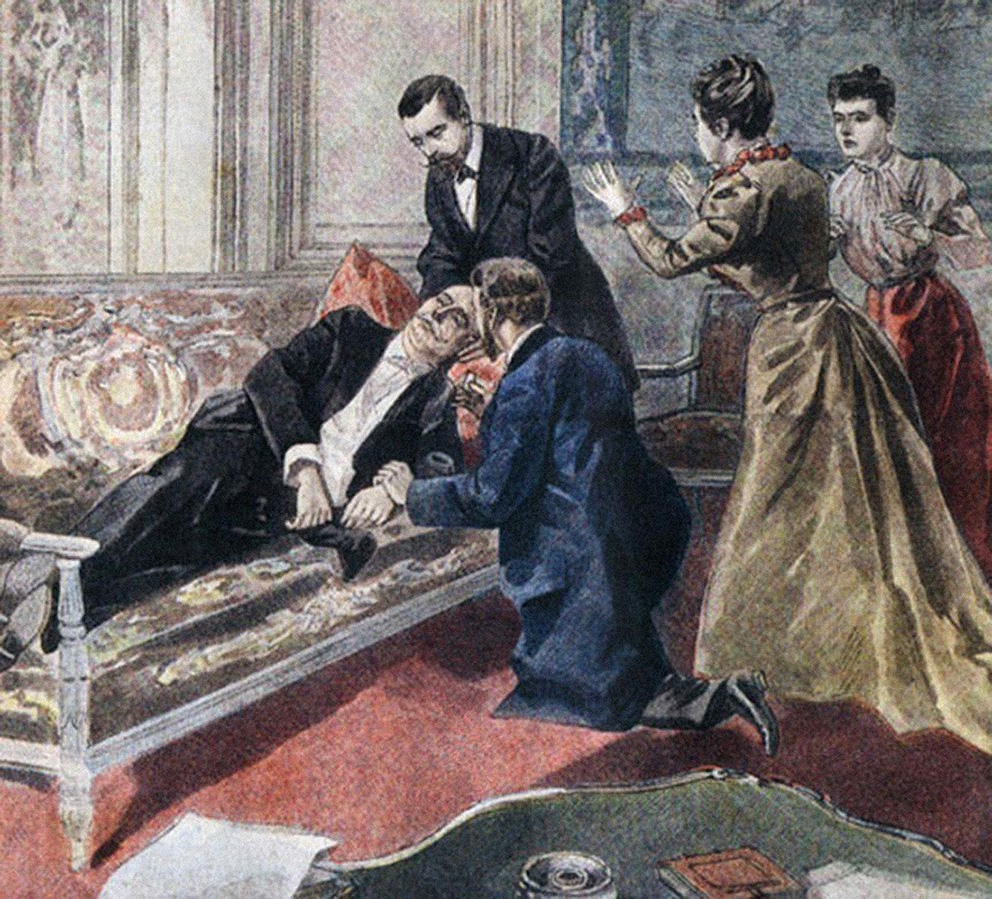

Le salon d’argent au palais de l’Élysée.Et précisément ce 16 février 1899, Félix Faure avait eu une longue journée puisque S. E. Monseigneur Richard cardinal archevêque de Paris et S. A. S. Albert Ier Prince de Monaco étaient venus tous les deux dans l’après midi, en particulier pour plaider en faveur de l’innocence du capitaine Dreyfus. Il avait toutefois donné rendez-vous, dans le salon d’argent, à 17 heures à sa maîtresse (on disait pudiquement à l’époque sa « connaissance ») Marguerite Steinheil, épouse d’un peintre connu.

Au cours de l’entretien, le chef de cabinet Le Gall a été brusquement alerté par des cris provenant précisément du salon d’argent. S’étant précipité, il trouva le Président agonissant, victime d’un accident vasculaire cérébral. Pour éviter le scandale, Madame Steinheil n’eut que le temps de se rhabiller rapidement pour quitter les lieux. Elle le fit tellement vite qu’elle en oublia son corset, que le chef de cabinet conserva en souvenir. Elle sortit discrètement de l’Élysée par la porte sur le côté gauche de l’entrée du palais, donnant dans la rue dite de l’Élysée.

Son épouse Marie-Mathilde Bulluot Faure et sa fille rejoignirent alors le Président.

La mort du Président vue par la Presse en 1899

La mort du Président vue par la Presse en 1899Madame Faure avait demandé à deux huissiers du palais d’aller chercher l’abbé Herzog curé de l’église de la Madeleine, pour administrer les derniers sacrements. En s’y rendant par la rue du Faubourg Saint-Honoré les deux hommes rencontrèrent par hasard un prêtre sur le trottoir. A cette époque, on les reconnaissait facilement à leur soutane, leur rabat et leur chapeau à larges bords. Ils lui firent part de leur recherche et celui-ci leur répondit aussitôt « Je vous suis, mes enfants ». Parole un peu imprudente, parce qu’il était bien plus âgé que les deux huissiers. Après avoir traversé rapidement la cour, arrivé au haut du perron, il risqua une question pour pouvoir reprendre sa respiration. C’était d’ailleurs, la question traditionnelle que posaient tous les prêtres en pareille circonstance, car le fait d’être conscient ou non changeait la nature du sacrement : « Monsieur le Président de la République a-t-il toujours sa connaissance ? ».

La réponse qu’il reçut va le surprendre beaucoup et fera ultérieurement rire tout le monde : « Oh ! ne craignez rien Monsieur le Curé, bien entendu, nous l’avons fait sortir par la porte de derrière ».

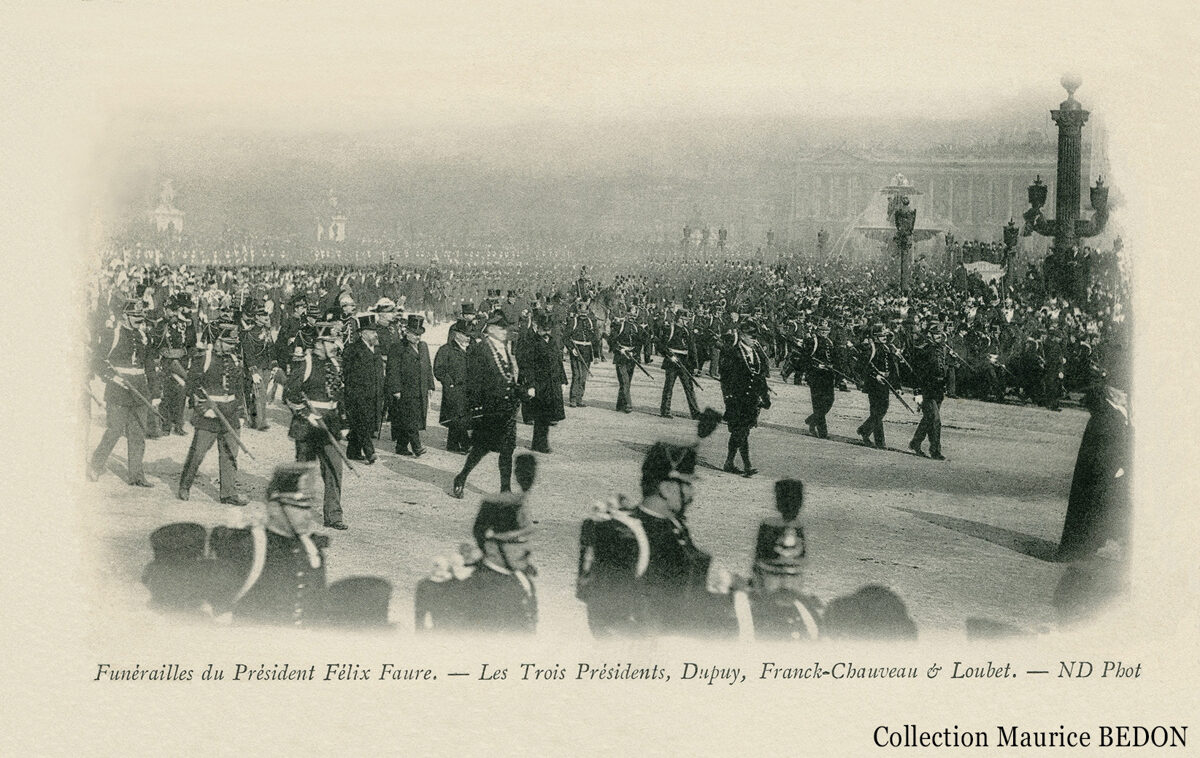

La cour de l’Élysée tendue de noir et le corbillard.

La cour de l’Élysée tendue de noir et le corbillard.L’aspect général de la cour du palais de l’Élysée, recouverte de tentures noires et argent, montre bien la pompe de la cérémonie, de même que le corbillard monumental, tiré par six chevaux caparaçonnés de deuil, que l’on aperçoit dans la cour.

Le cortège funèbre passe place de la Concorde.

Le cortège funèbre passe place de la Concorde.

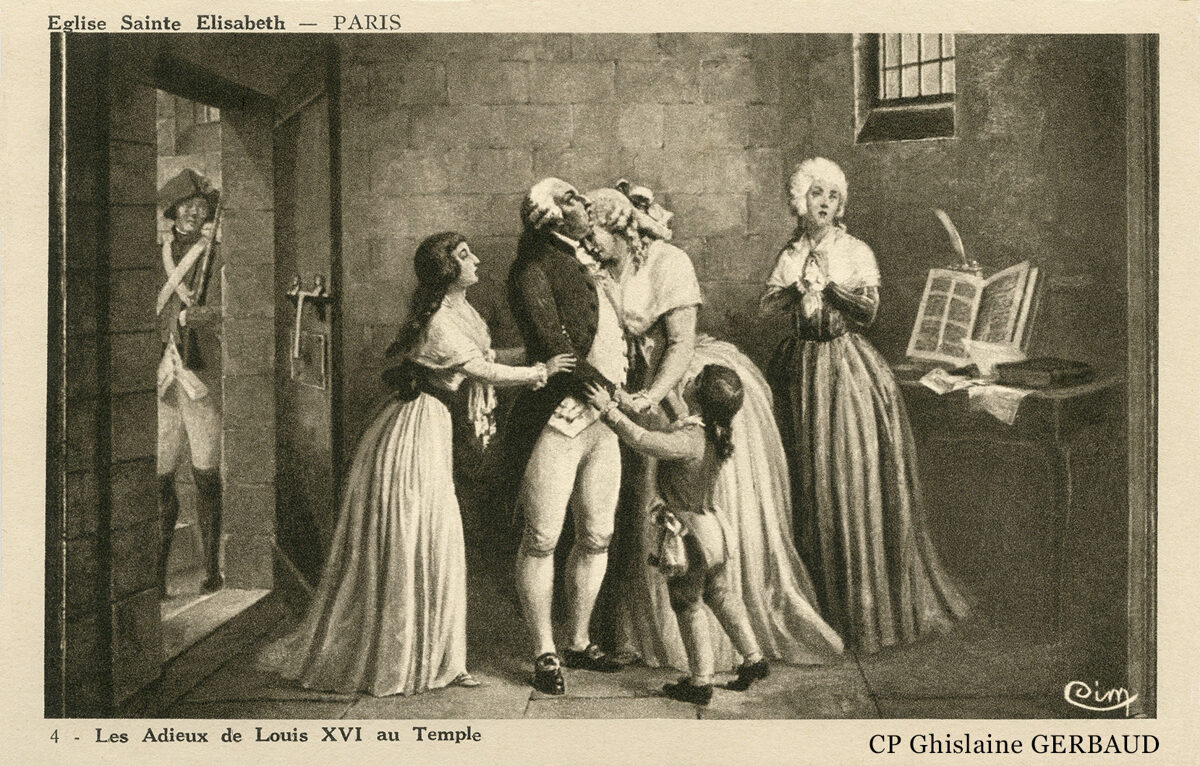

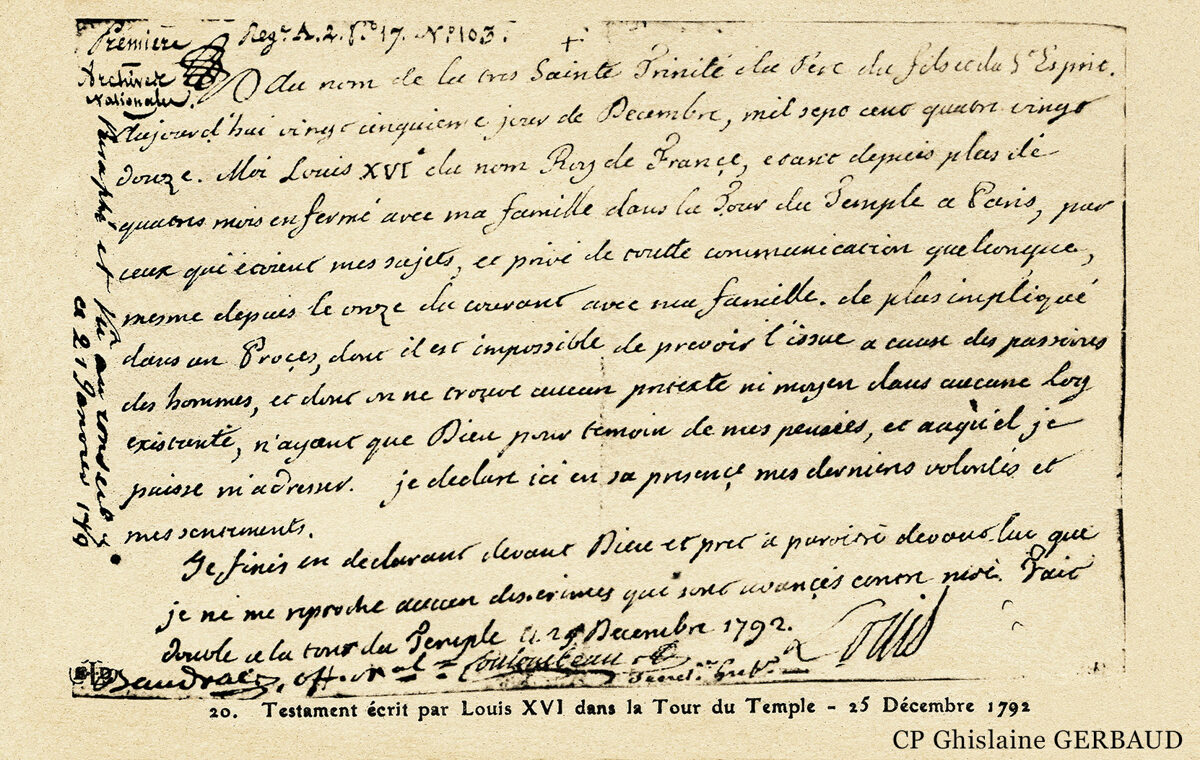

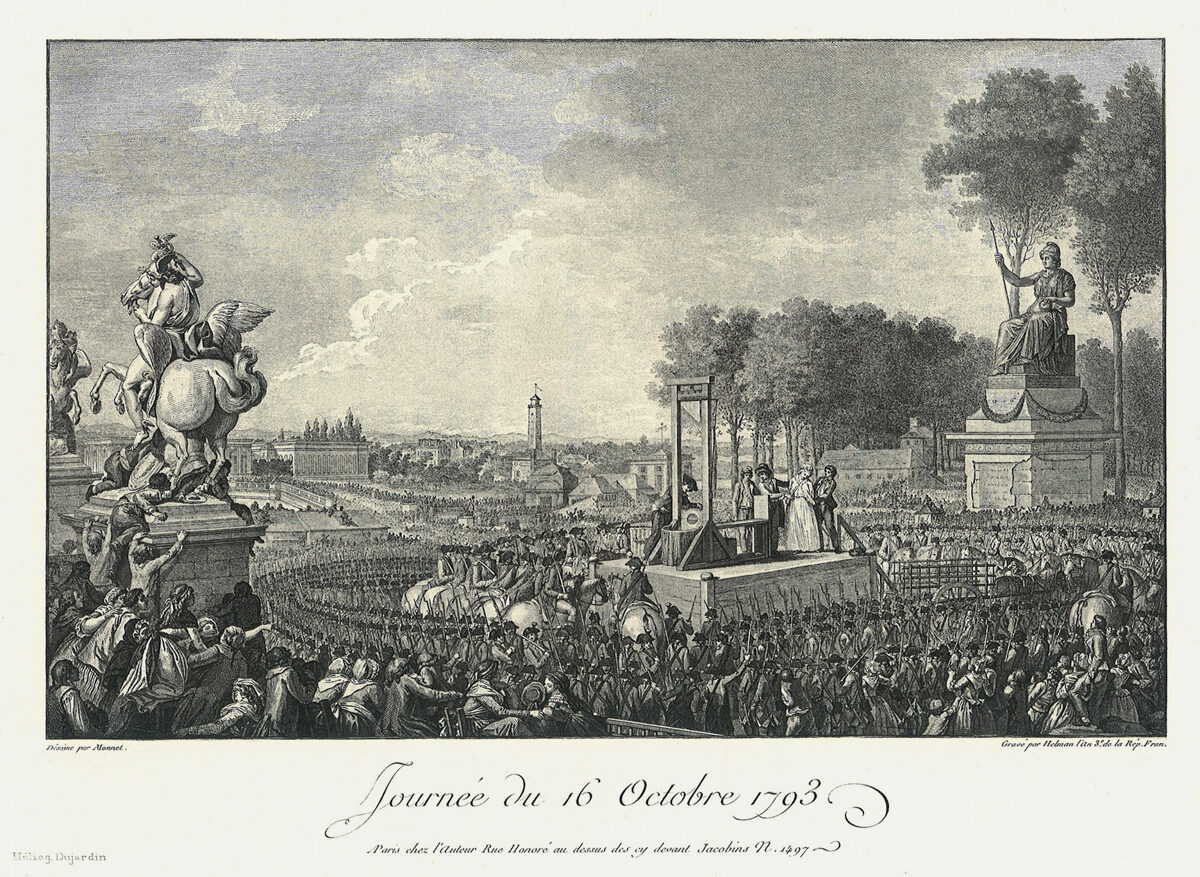

ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE LOUIS DE FROTTÉ

18 février 2022, souvenir d’une funeste date. Il y a 222 ans le comte Louis de Frotté, général en chef des chouans de Basse-Normandie partait à l’exécution avec ses compagnons.

18 février 1800 : Monsieur Louis est victime de sa fidélité, de sa droiture et de la parole donnée. En effet, il fut arrêté à Alençon alors qu’il venait négocier la fin des hostilités (l’Ouest entier ayant posé les armes, la Normandie tenant seule le drapeau du roi). Muni d’un sauf conduit, il sera tout de même arrêté, les bleus arguent que le sauf conduit était expiré… piètre argument… Louis et ses compagnons sont dans le noir concernant leur sort. Ils sont convoyés en direction de Paris, seront-ils jugés devant le sombre Bonaparte ? Ce cher Napoléon ne prendra même pas cette peine, le convoi de l’horreur s’arrête à Verneuil-sur-Avre. Là bas, un simulacre de procès a lieu et la peine est ce qu’elle est : la peine de mort à exécution immédiate. Louis et ses six compagnons ne verront pas l’aube du 19 février, la vie s’arrête aujourd’hui. Le songe normand s’arrêtera aujourd’hui, Louis ne sera pas le restaurateur de la monarchie, il emmènera le cœur de la chouannerie normande avec lui dans la mort.

Ils sont emmenés à l’écart de la ville, sur leur passage on raconte que les habitants de Verneuil ferment les volets, en signe de protestation silencieuse ? Le déroulement de l’exécution ainsi que l’intégralité des événements depuis sa capture demeurent cependant brumeux. En effet, il n’existe aucune trace écrite de quoi que ce soit, et si elles furent réalisées, elles ne sont pas parvenues jusqu’à nous. Ainsi, on raconte qu’un seul peloton fut chargé de tirer sur Louis et ses compagnons en même temps. Louis de Frotté est face à la mort, s’il a déjà dansé avec elle plusieurs fois, cette fois il la regarde dans le blanc des yeux et ce sera la dernière fois. Louis de Frotté, homme très sensible, va payer de sa vie pour ses idéaux et pour avoir toujours gardé cette droiture qui le caractérise.

Avait-il encore sa place dans ce monde ? Lui, homme d’ancien régime des pieds à la tête. Avec lui, se tourne également la page des chevaliers à l’aura légendaire. Car oui, il a laissé son empreinte et il laisse derrière lui une épopée digne des plus beaux romans. Le peloton tire, Louis est abattu. Encore une fois, l’on peut se prêter à rêver sur plusieurs versions, Louis s’est il relevé pour crier une dernière fois « Vive le Roi » ? Les condamnés furent ils achevés à terre car toujours vivants ? Ce qui est certain, c’est qu’ils sont partis avec panache et fierté, Louis de Frotté avait 33 ans.

Aujourd’hui, 18 février 2022, je vous invite à allumer une bougie en sa mémoire afin que chaque année la légende continue. Après ce court résumé sur la tristesse de sa mort, laissez-vous bercer par la beauté de sa vie en lisant mon livre : Louis de Frotté, La Normandie du Roi, disponible aux éditions la chouette de Vendée.

Morgan Lazartigues.

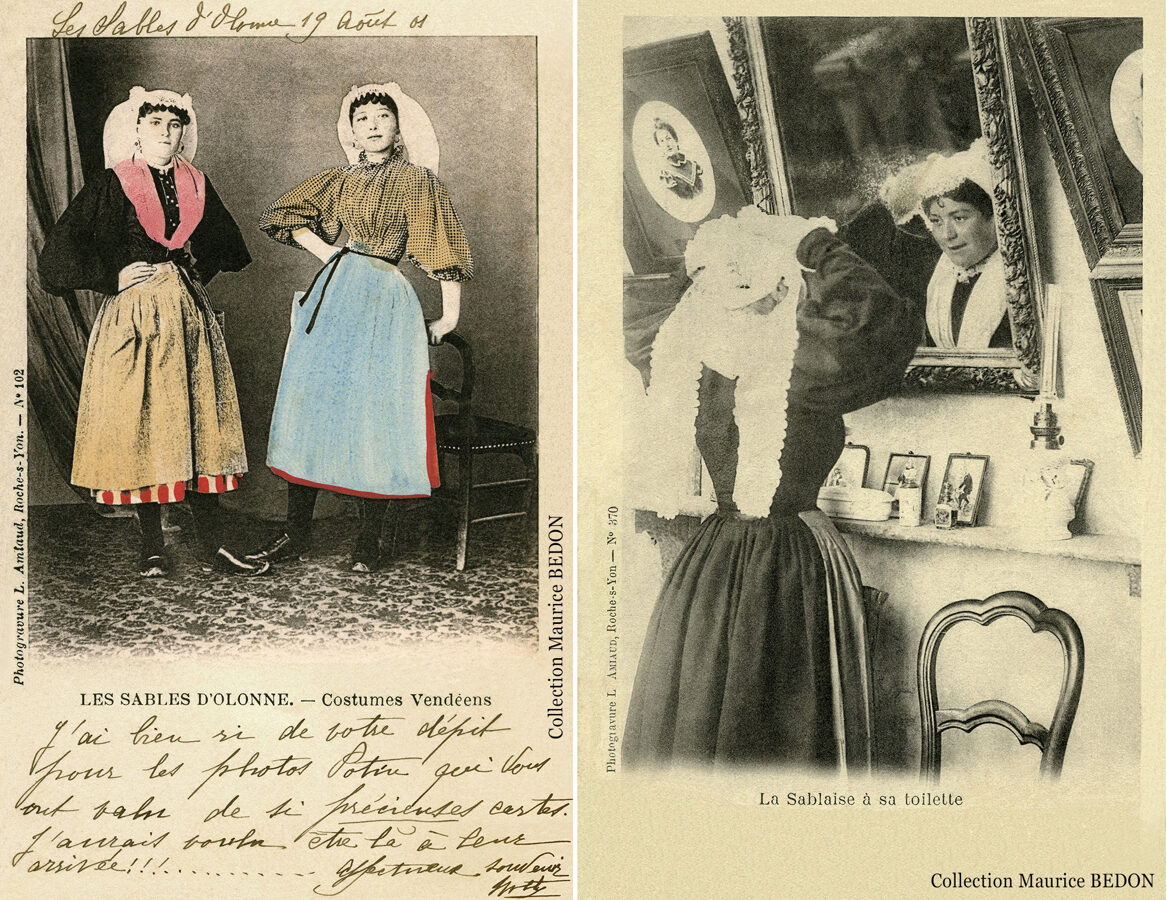

LA NAISSANCE DES CARTES POSTALES EN VENDÉE

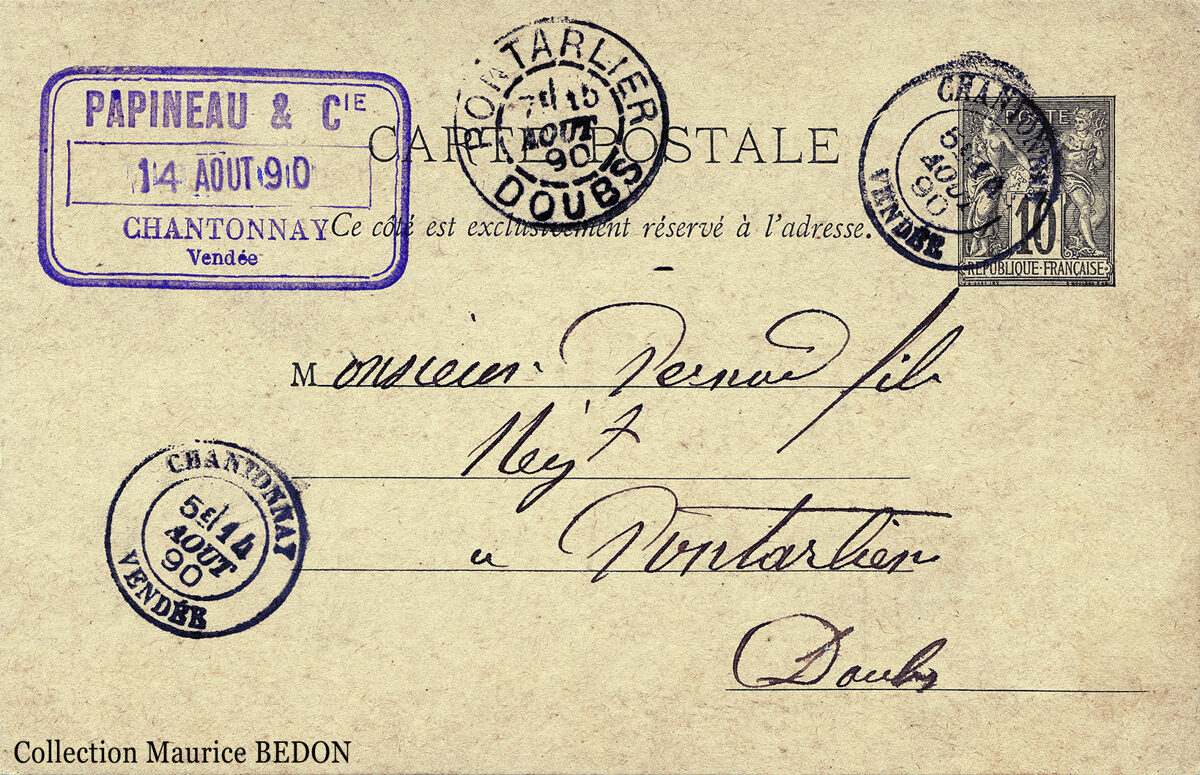

La modification importance va être l’apparition d’une toute petite illustration au recto, initiée d’abord par le magasin « La Belle Jardinière » à Paris. Les premières cartes réalisées de cette façon vont sortir pour l’exposition universelle de Paris en 1889, avec naturellement un petit cliché de la toute nouvelle Tour Eiffel. Ces célèbres cartes, appelées les « Libonis », seront diffusées à 300 000 exemplaires par le monde.

Toutefois, à cette époque en Vendée, on ne trouve encore que les cartes non illustrées utilisées à des fins commerciales, pour annoncer le passage d’un représentant ou faire une commande. Le cliché ci-dessous en est un bon exemple. Il a circulé le 14 août 1890 pour permettre la commande de M. Papineau, épicier rue Nationale à Chantonnay, auprès d’un grossiste M. Pernod, de Pontarlier dans le Doubs.

Le carton commercial posté en 1890.

Les cartes postales « Pionnières » (1897-1900)

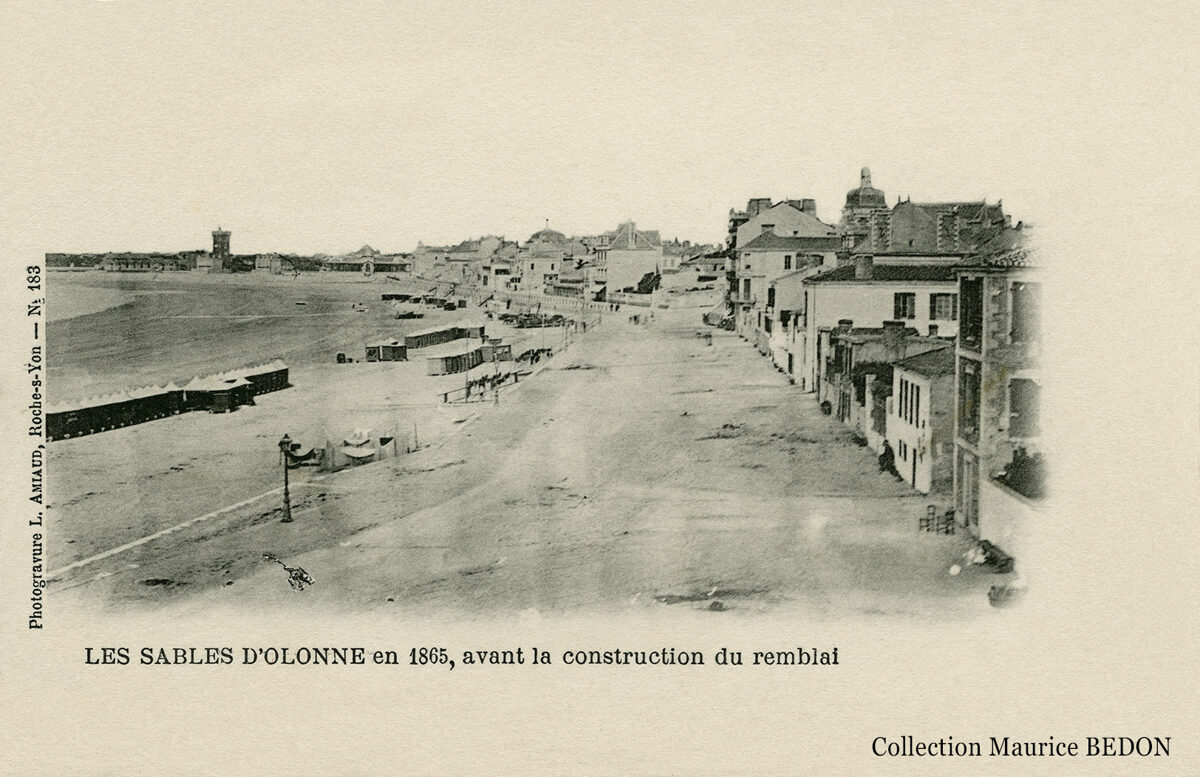

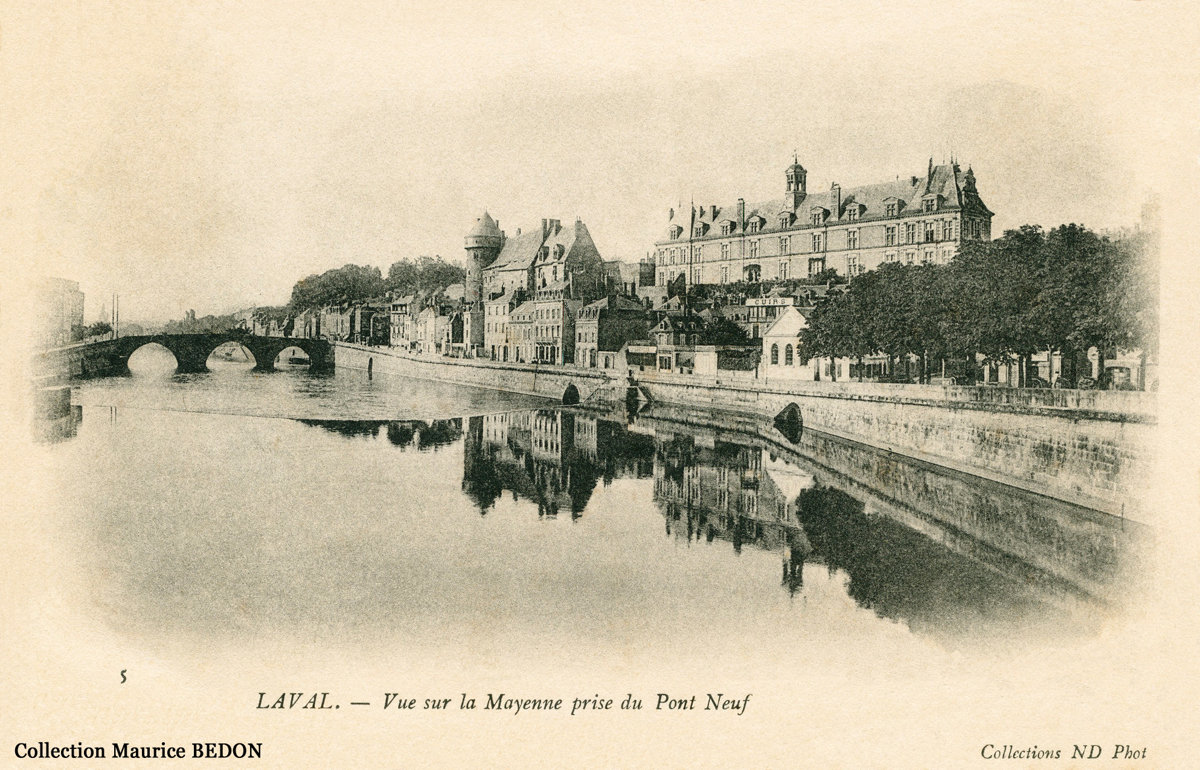

Dans le département, les premières cartes réalisées à destination des touristes, ont été éditées par un imprimeur parisien Daniel Neurdein, sous le pseudonyme « ND Phot. ». Ce dernier, faisant en 1885 le tour des grandes villes de France pour réaliser des clichés, s’était arrêté en Vendée, mais seulement aux Sables d’Olonne. Aussi, quelques années plus tard vers 1893, il tenta de s’en servir pour faire les premières cartes postales.

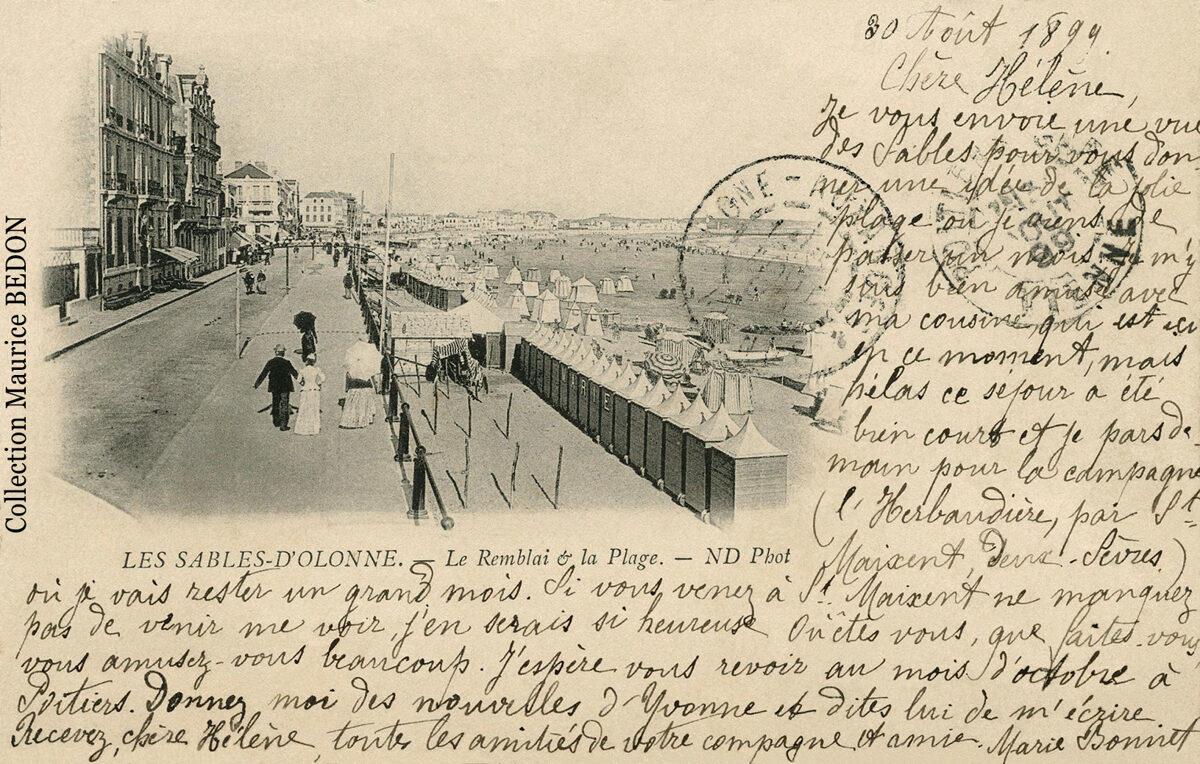

Une carte postale du Remblai aux Sables d’Olonne, ND phot, postée en 1899.

Seulement, si son premier essai n’avait pas connu le succès attendu, il avait néanmoins donné des idées à plusieurs concurrents sur le plan local.

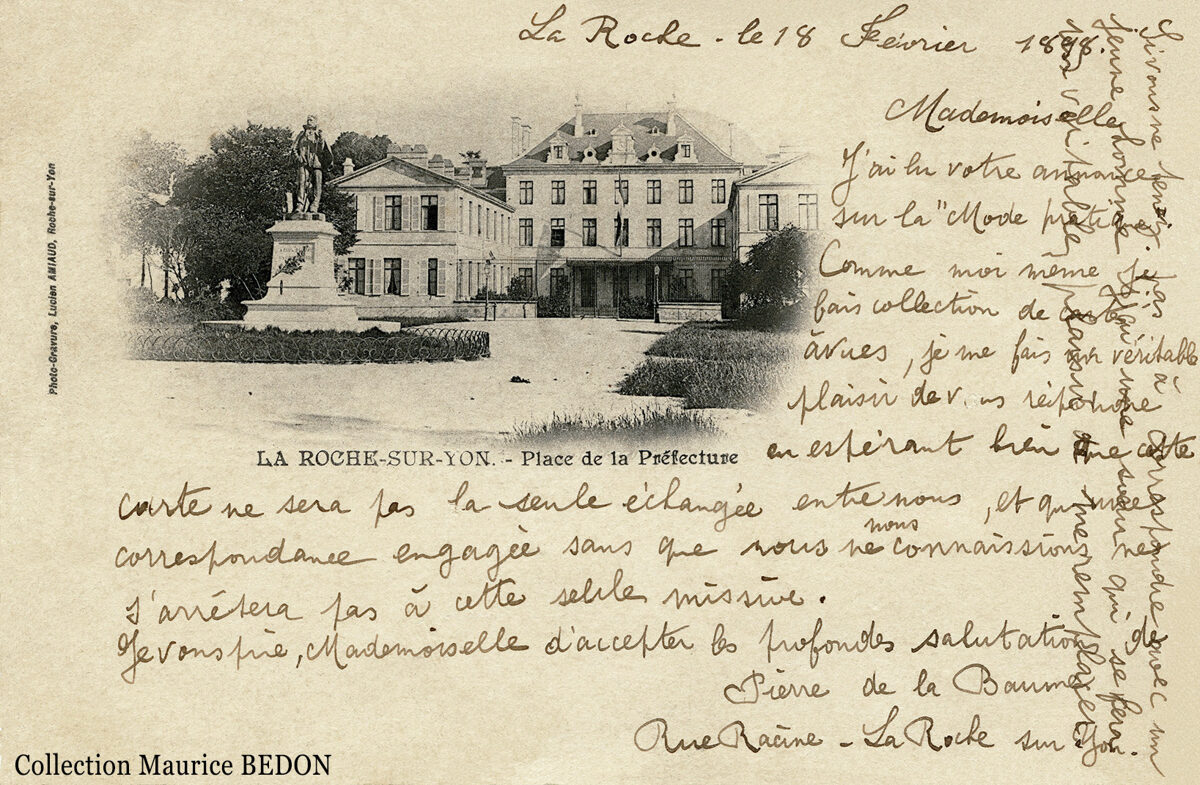

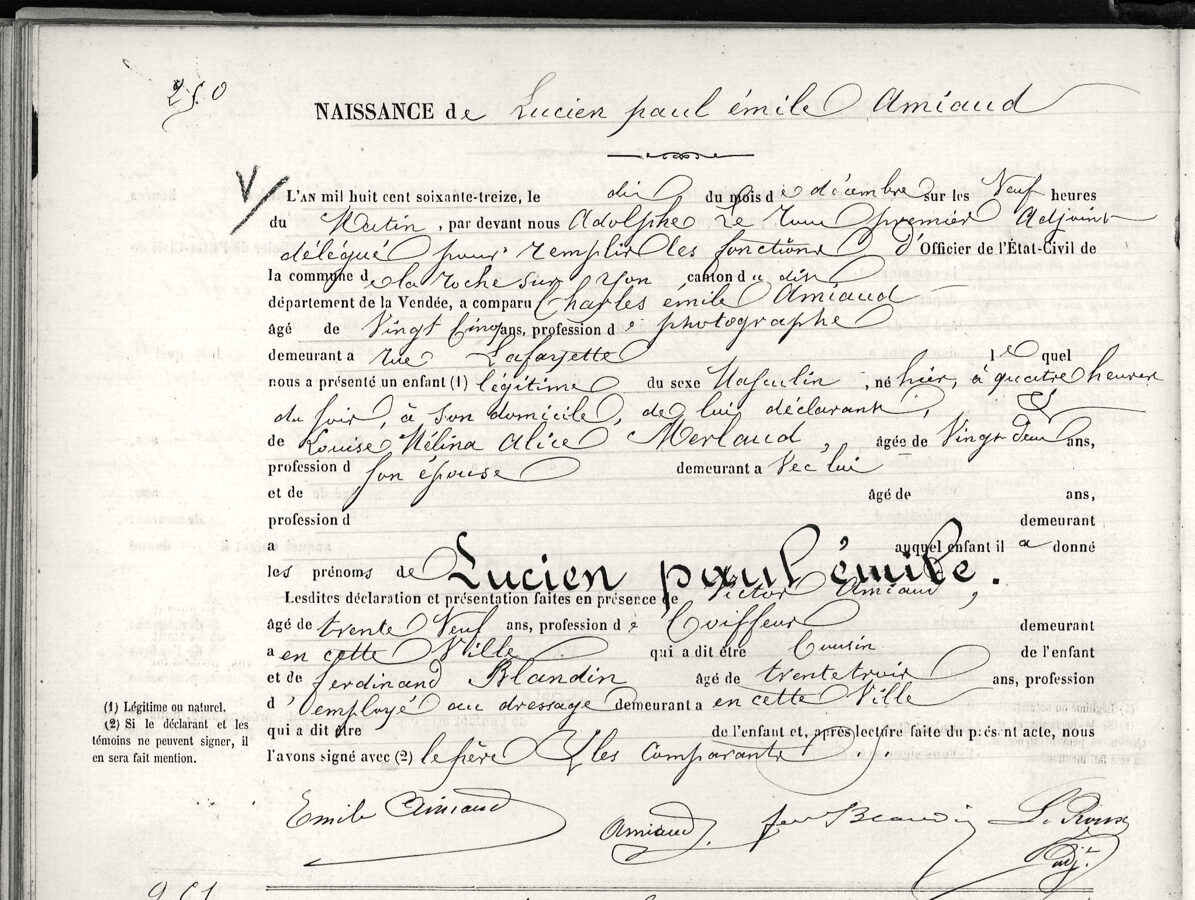

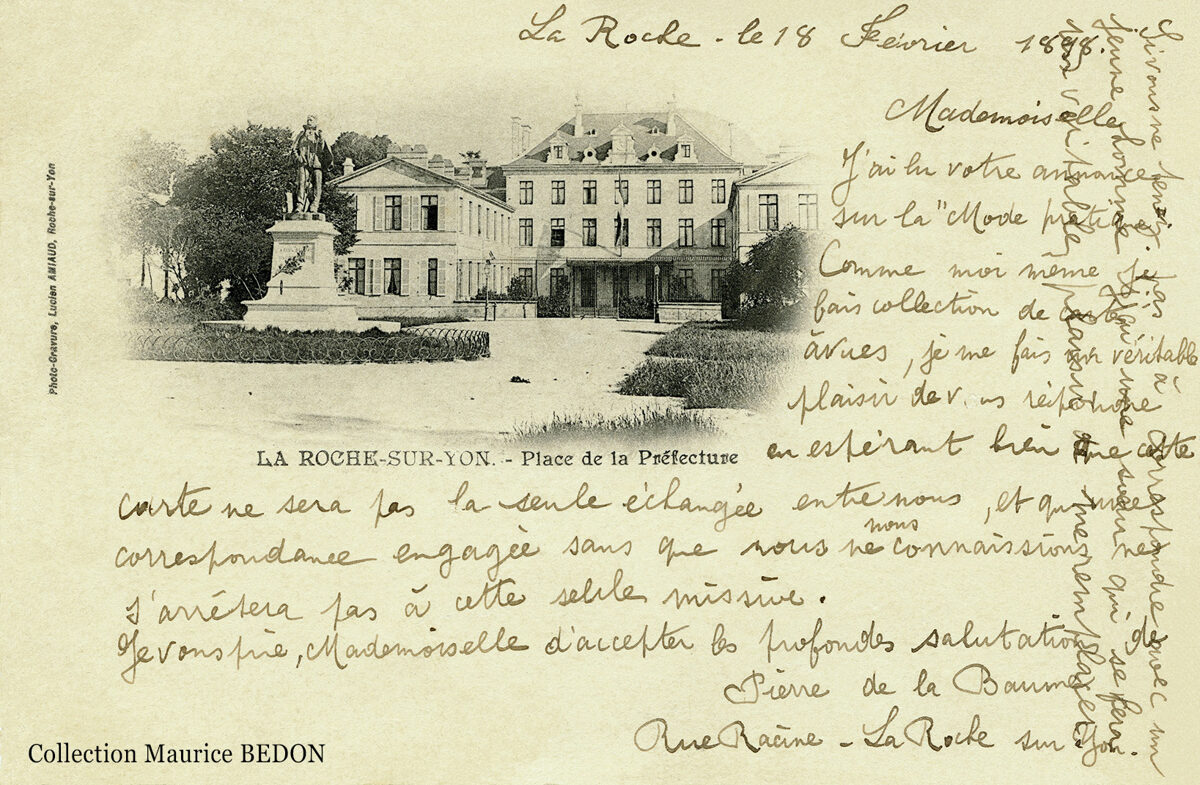

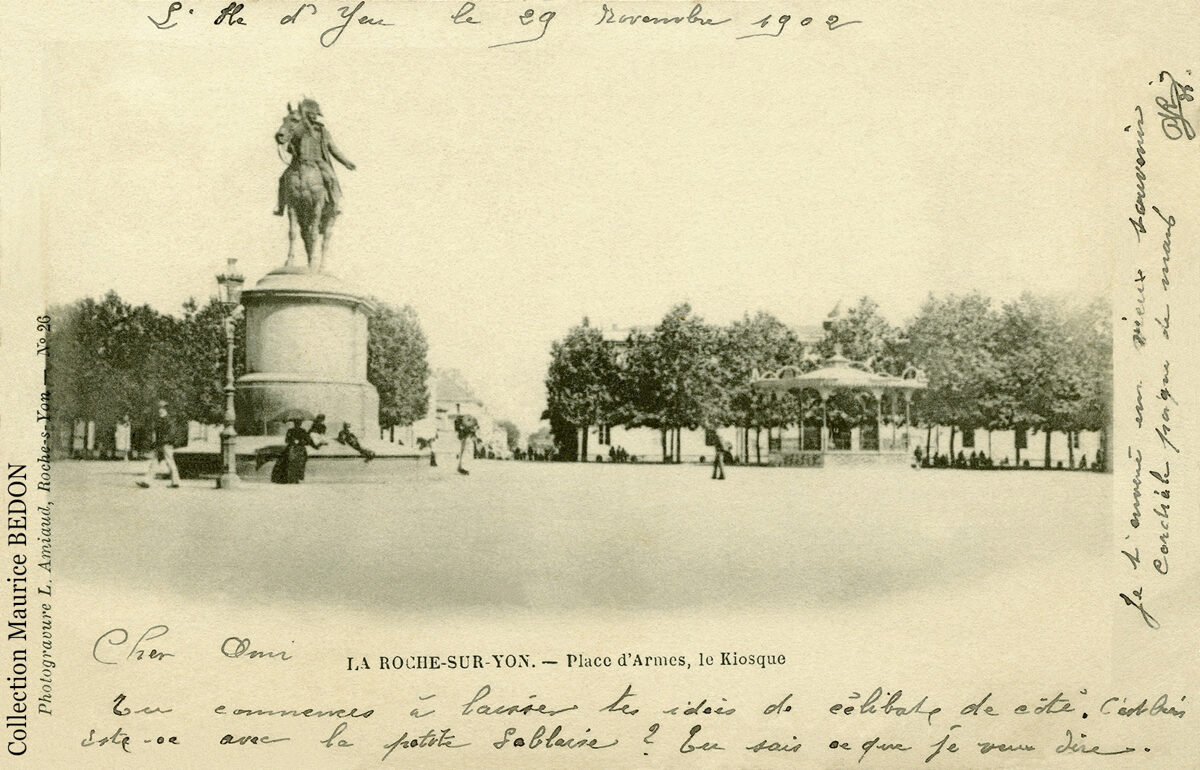

Ainsi, le premier Vendéen a éditer ses propres cartes postales va être Lucien Amiaud de La Roche-sur-Yon, dès le mois de novembre 1897. Fils d’Émile Amiaud photographe dans cette ville, rue Lafayette, c’est juste à sa sortie des obligations du service militaire qu’il se lance dans cette activité. Cette date étant connue, elle nous permet ainsi de dater officiellement la diffusion véritable des premières cartes postales dans le département. En réalisé, il y avait sûrement pensé plus tôt, car habitant à moins d’un kilomètre de sa caserne, il avait fait des tentatives lors de ses permissions chez son père. La carte postale ci-dessous est une des premières, elle a été postée trois mois plus tard, le 18 février 1898. Elle constitue ainsi la preuve que le photographe en avait vendu assez rapidement. Ses premières cartes ne sont pas numérotées et portent encore très discrètement le nom de l’auteur. La numérotation viendra ensuite assez rapidement, quand il aura besoin de retrouver ses plaques facilement pour effectuer des rééditions. Nous avons déjà retracé succinctement la vie et l’œuvre de ce photographe dans un précédent article du présent Blog.

Une carte postale de la Préfecture à La Roche-sur-Yon,

Lucien Amiaud, postée en février 1898.

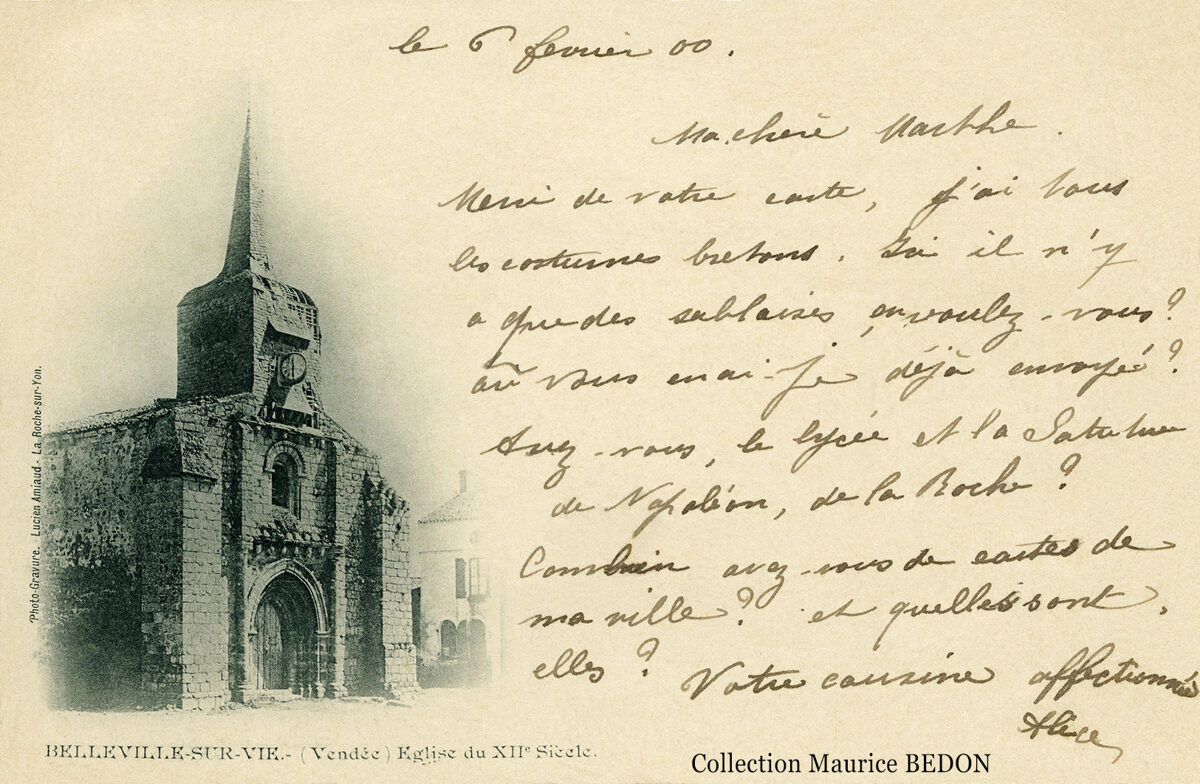

Lucien Amiaud a été le premier photographe vendéen de cartes postales, mais il a été suivi de très, très près par plusieurs autres concurrents amateurs et professionnels. La première personne qu’il convient de citer ici c’est tout d’abord Donatienne de Suyrot, habitant place Louis XVI à Nantes ou au château de la Gastière à Chambretaud. Elle avait, en effet, réalisé quelques années plus tôt tout un ensemble de photos du plus grand intérêt. La commercialisation de ses clichés n’était pas le premier objectif de sa démarche. Elle souhaitait plutôt en faire un usage personnel dans les échanges entre amis ou collectionneurs (déjà !). Elle n’en éditera qu’une trentaine environ, sous la rubrique « Souvenir du Bocage Vendéen », en collaboration avec un imprimeur de Mortagne-sur-Sèvre. Celle reproduite ci-dessous a été expédiée le 28 décembre 1898.

Une carte postale du Mont des Alouettes aux Herbiers,

Donatienne de Suyrot, postée en décembre1898.

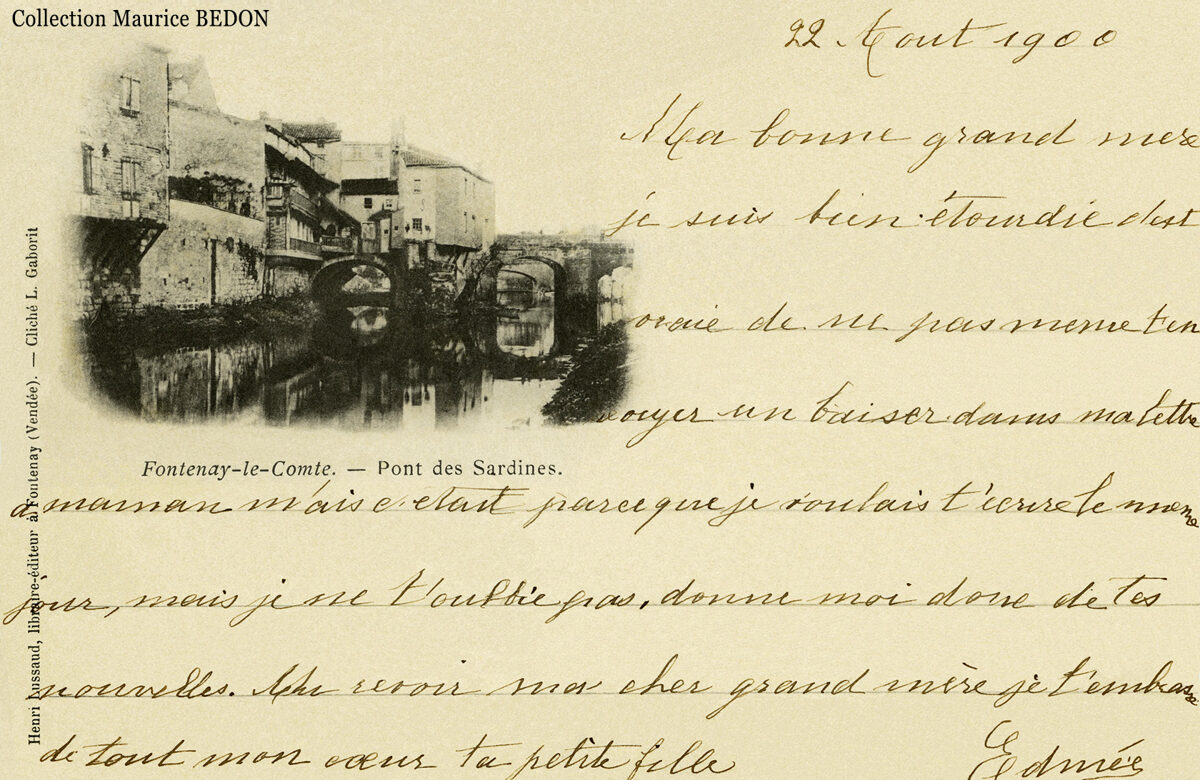

Outre les premiers photographes et des particuliers, d’autres professions vont s’intéresser très tôt à l’édition de cartes postales. Parmi ceux-ci on trouve Henri Lussaud, imprimeur à Fontenay-le-Comte et le plus célèbre éditeur d’Histoire locale du département. Toutefois, comme il n’est pas photographe, il utilise les plaques faites par un certain Gaborit. La carte postale figurant dessous n’a voyagé que le 22 août 1900, mais elle est visiblement un peu plus ancienne. Pour Henri Lussaud, il ne s’agissait que d’une activité très secondaire, il ne produira en réalité que quelques cartes de Fontenay-le-Comte ou des environs immédiats.

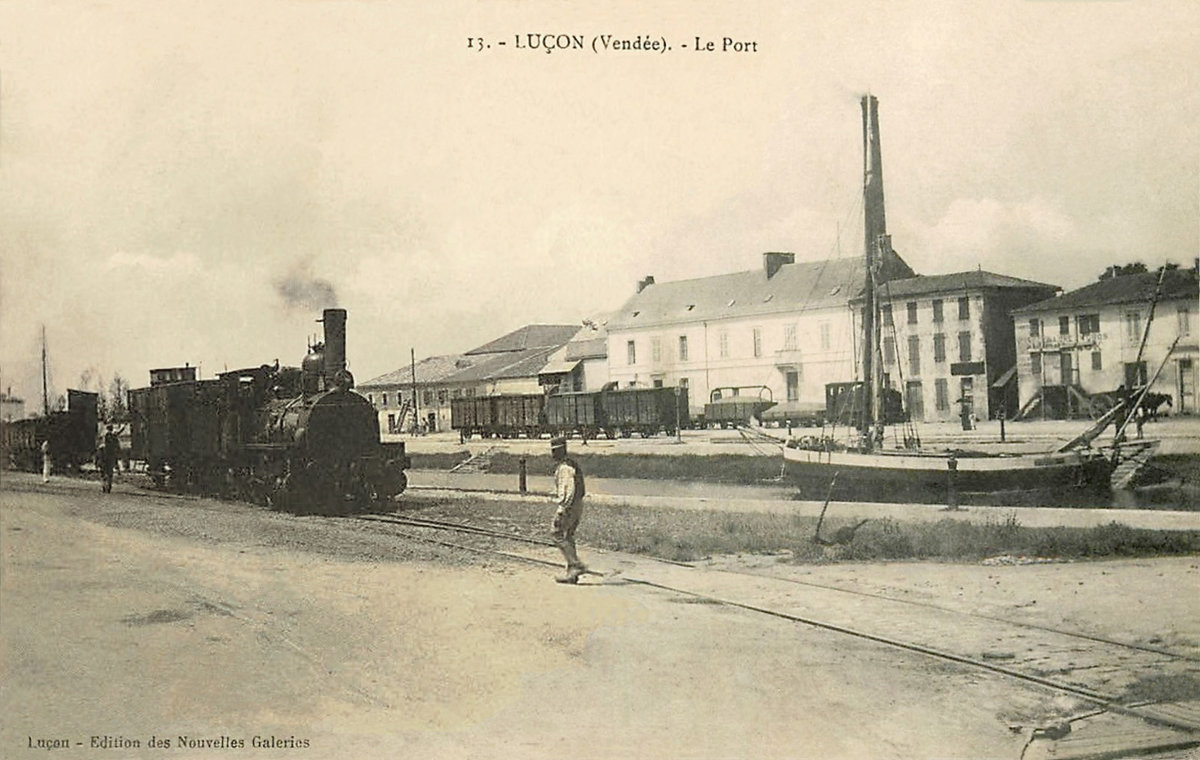

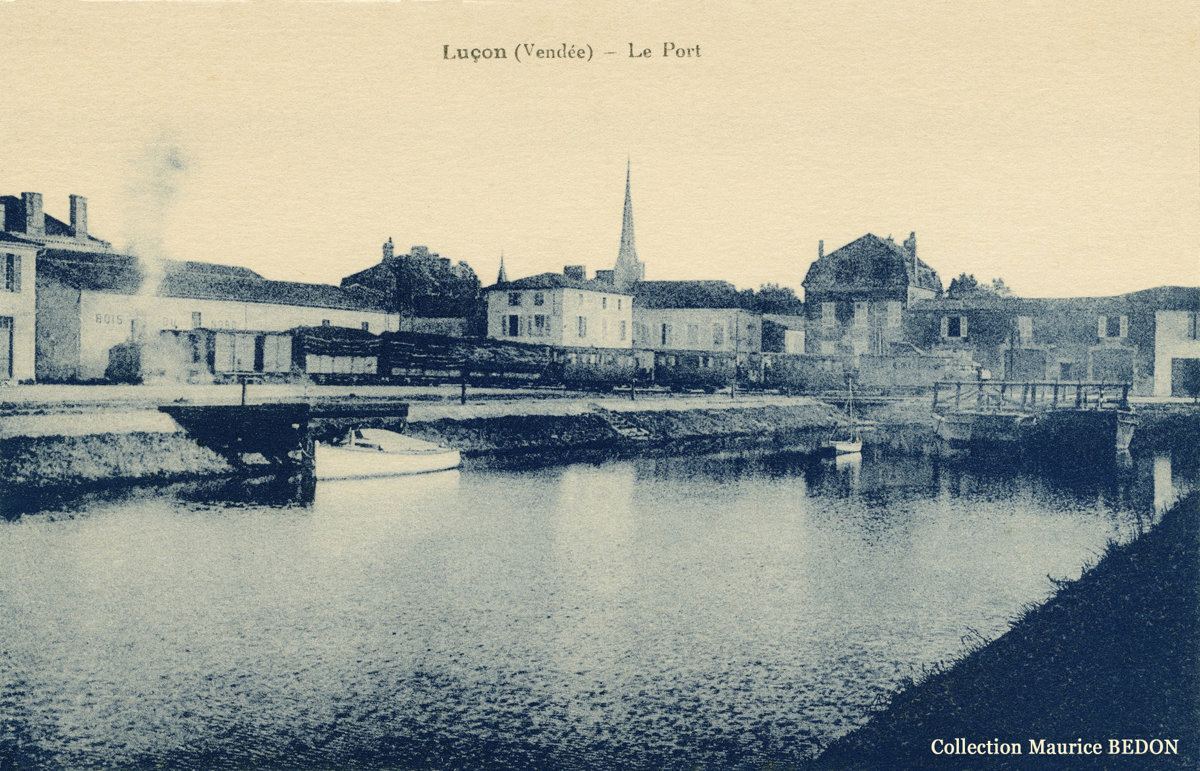

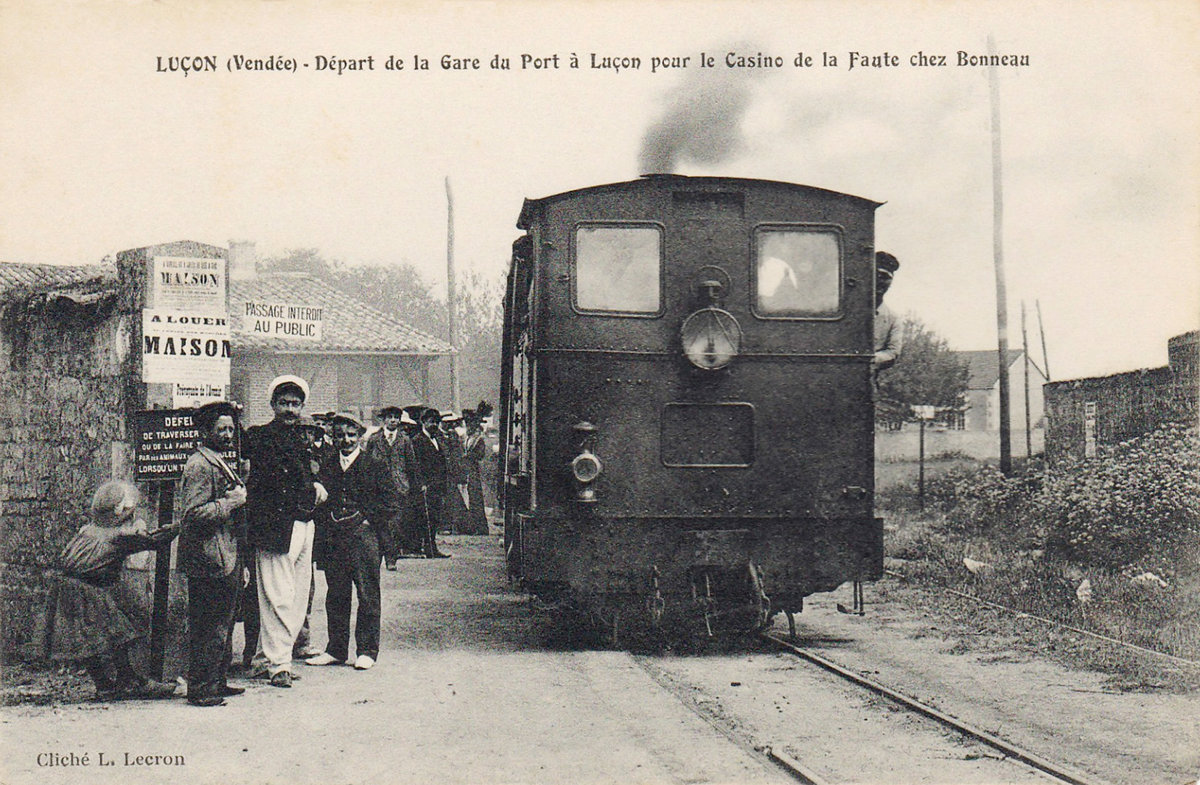

IL convient aussi de préciser que d’autres cartes, non datées et sans nom d’auteurs, circulaient également en plusieurs lieux de Vendée et en particulier aux Sables d’Olonne, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Luçon, à Tiffauges etc… Ces clichés pourraient probablement être attribuées à des photographes locaux collaborant avec des entreprises urbaines. Ces mêmes artisans, on les retrouvera plus tard, quand ils se seront installés dans la fonction.

Une carte postale du pont des sardines à Fontenay-le-Comte,

Imprimerie Lussaud, postée en août 1900.

Un autre artiste a également sa place dans ce chapitre et à cette période « pionnière » : Il s’agit de Jules (César) Robuchon (1840-1922) sculpteur, peintre et photographe, installé successivement à La Roche-sur-Yon, à Fontenay-le-Comte et finalement à Poitiers. Comme nous venons de le voir, il n’a pas été le premier à éditer des cartes postales en Vendée, en revanche ses réalisations sont d’un intérêt primordial. En effet, pour ce faire, il utilise les plaques de verre anciennes qu’il possède dans son atelier. Il s’agit de personnages qui sont venus se faire tirer le portrait dans son studio sous le Second Empire, vers 1866, mais aussi des clichés pris vers 1885 et destinés à illustrer la célèbre série de livres « Paysages et Monuments du Poitou ». La carte postale ci-dessous appartient à la première catégorie. Elle représente, en 1870, une dame en tenue locale, mais avec une robe en forme de crinoline.

Une carte postale d’une dame en costume de 1870, Jules Robuchon, non postée.

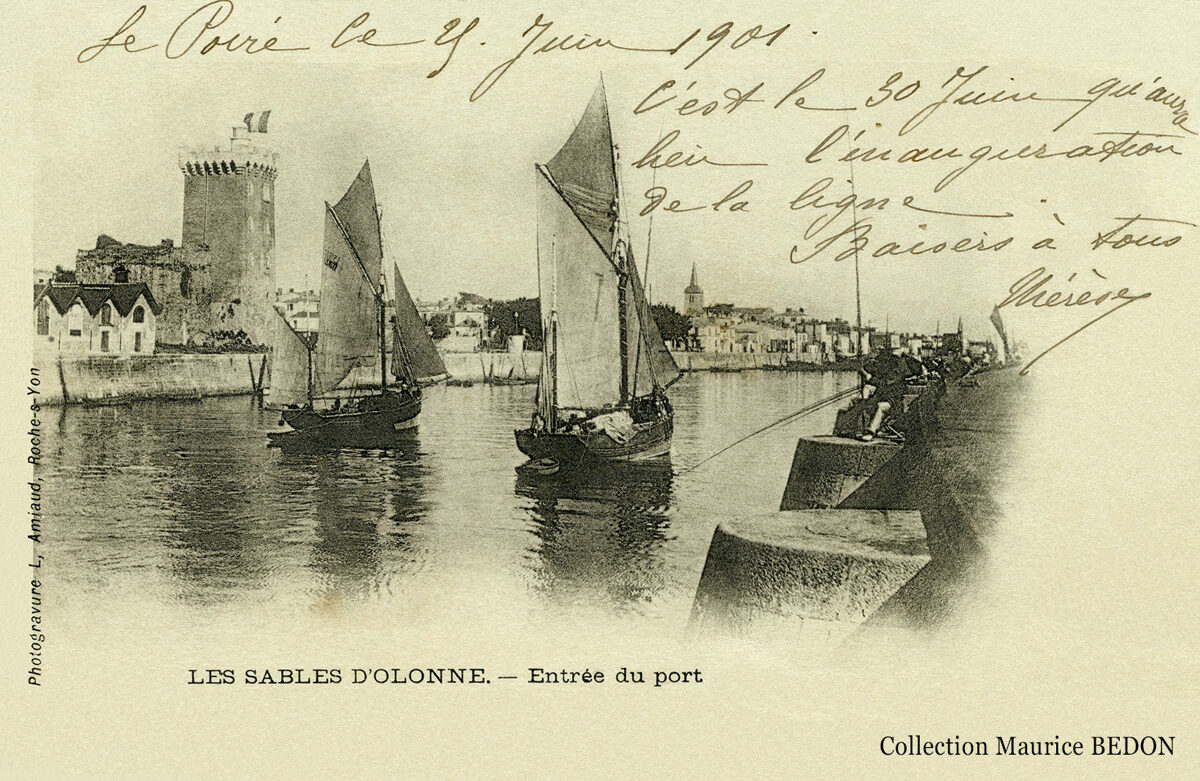

Les Cartes postales « précurseurs » (1900-1903)

Cette période de 1900 à 1903 reste encore une période intermédiaire dite des « précurseurs ». Les cartes postales n’ont pas encore leur forme définitive. Elles sont dites « en nuage », car l’image et la correspondance doivent cohabiter sur le recto et le cliché n’a pas de bords francs, mais des limites évanescentes. En effet, l’Administration des Postes n’a pas encore pris la décision qui va tout changer. Elle ne le fera qu’en décembre 1903, en décidant que le recto serait désormais réservé à l’illustration, l’adresse et la correspondance se partageant équitablement le verso. On notera également sur la carte ci-dessous la présence de l’inscription « République Française » qui disparaîtra d’ailleurs un peu plus tard. Certains s’amusaient à la raturer ou à la cacher avec le timbre (la Marianne mise la tête en bas).

Le verso d’une carte postale, postée en mai 1900 (pour Alexandrie en Égypte).

A partir de 1900 environ, les cartes postales sont devenues désormais monnaie courante dans le département. La presque totalité des grands noms de la photographie locale qui vont faire carrière sont maintenant en place, qu’ils aient été formés ou soient autodidactes. Signalons en particulier les deux plus importants sur le plan départemental : Eugène Poupin de Mortagne-sur-Sèvre et Armand Robin de Fontenay-le-Comte, mais sans oublier que chaque canton a un ou plusieurs éditeurs locaux de cartes postales et que certains essayaient de rivaliser avec les éditeurs départementaux, comme Madame Milheau. Le premier a tout d’abord une période dite « rouge », où toutes les inscriptions et légendes sont faites avec cette couleur d’encre. La carte visible ci-dessous figure parmi les premières d’Eugène Poupin.

Une carte postale de Mortagne-sur-Sèvre en 1900,

Eugène Poupin de Mortagne, non postée.

Comme le précédent, Armand Robin va s’intéresser à l’ensemble de la Vendée et même aux communes limitrophes des autres départements (comme les Deux-Sèvres). Il fera également des séries que des amateurs achèteront en bloc, comme « Les Églises de Vendée » et surtout son plus grand succès « Les Châteaux de Vendée ».

Une carte postale de Fontenay vers 1900, Armand Robin de Fontenay, non postée.

Les Cartes postales de « l’Age d’Or » (1904-1914)

A partir du 1er janvier 1904, les cartes postales ont désormais leur forme définitive et vont connaître un succès qui ne se démentira pas pendant 10 ans au moins et ne sera ralenti que par la première guerre mondiale.

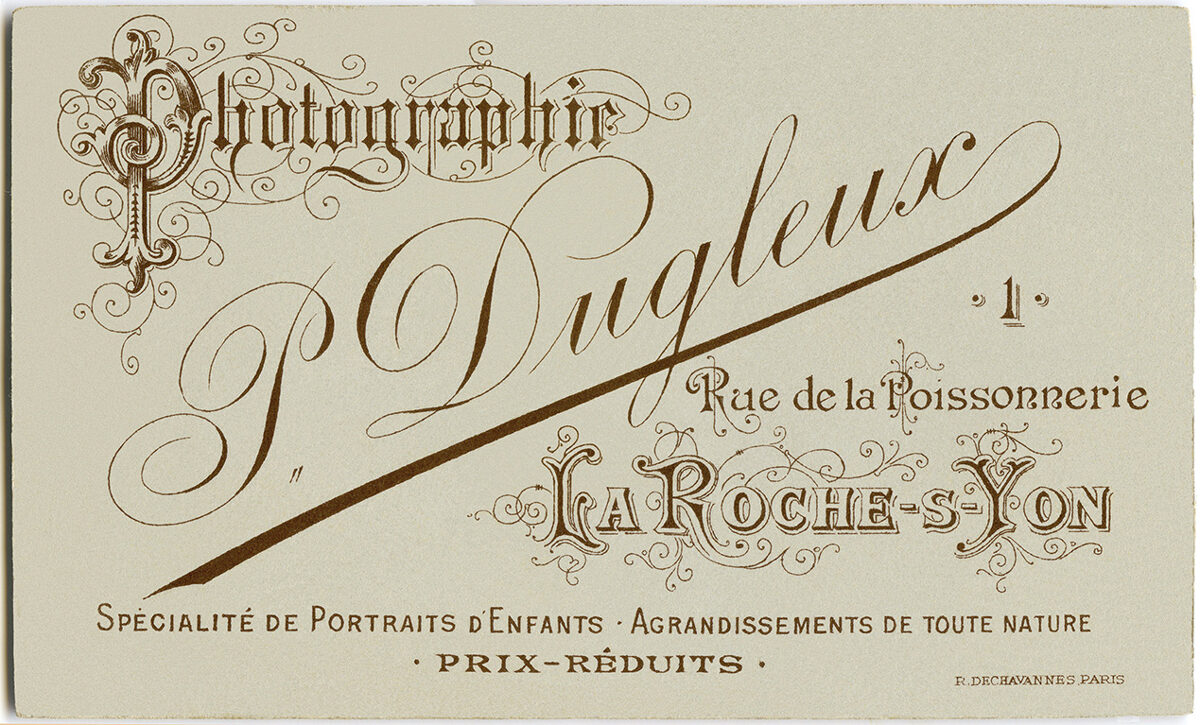

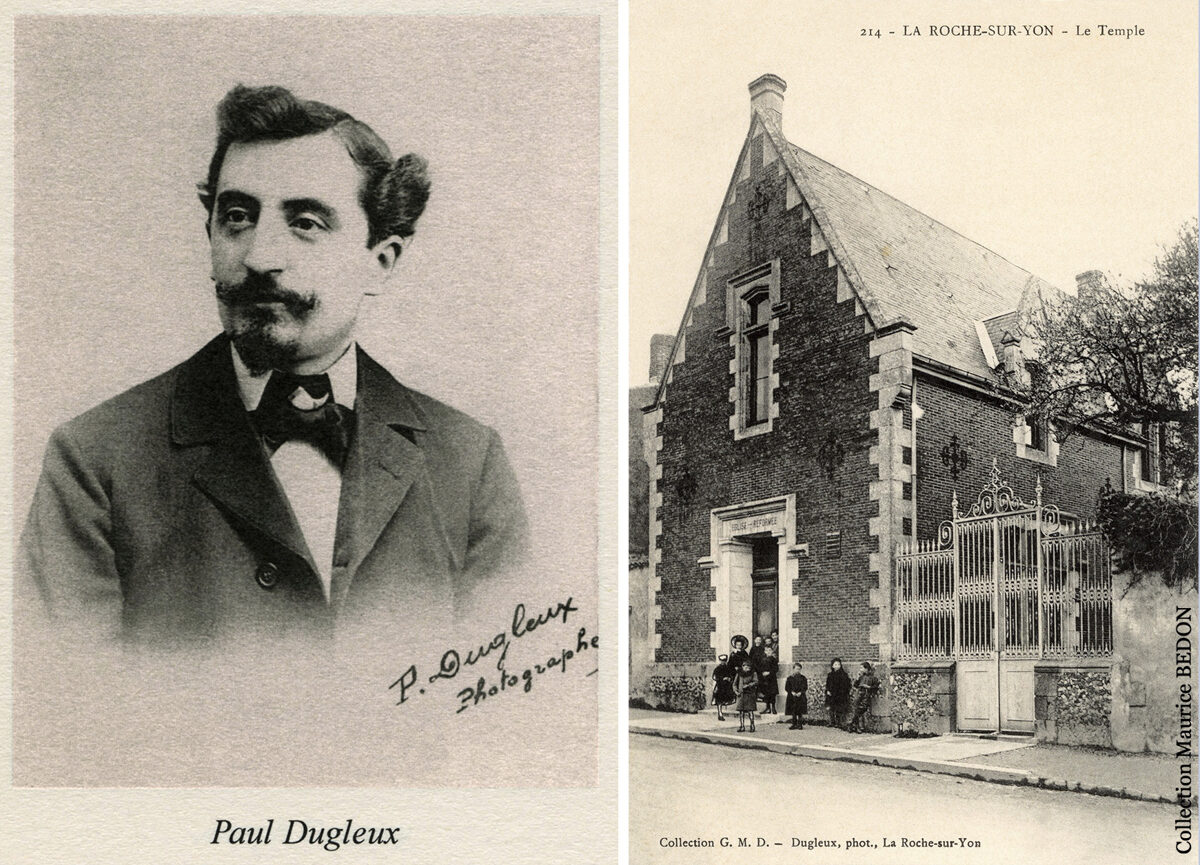

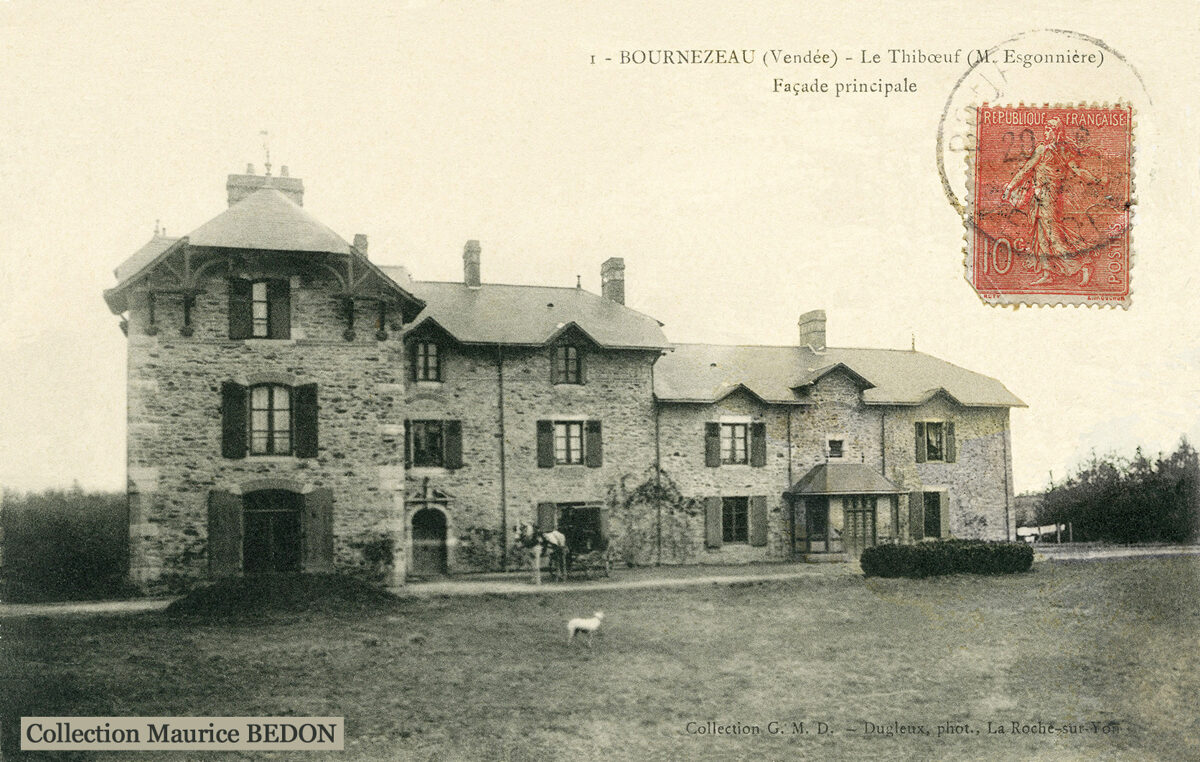

Durant cette troisième période on voit encore apparaître quelques grands photographes comme Paul Dugleux à La Roche-sur-Yon, dont nous avons également déjà retracé le parcours sur le présent Blog.

Comme à cette date, il y a encore peu d’appareils photos, que les journaux ne sont pas illustrés, que les magazines le sont souvent par des dessins et sont chers, acheter une carte postale constitue le moyen de conserver des souvenirs d’évènements communs (fêtes locales, congrès eucharistiques, missions, évènements militaires etc…

C’est durant cette période de 1904 à 1914 que l’on connaît le plus grand nombre d’éditeurs, que leurs œuvres sont innombrables et encore imparfaitement connues. Cette période pourrait donc faire l’objet d’un nouvel article.

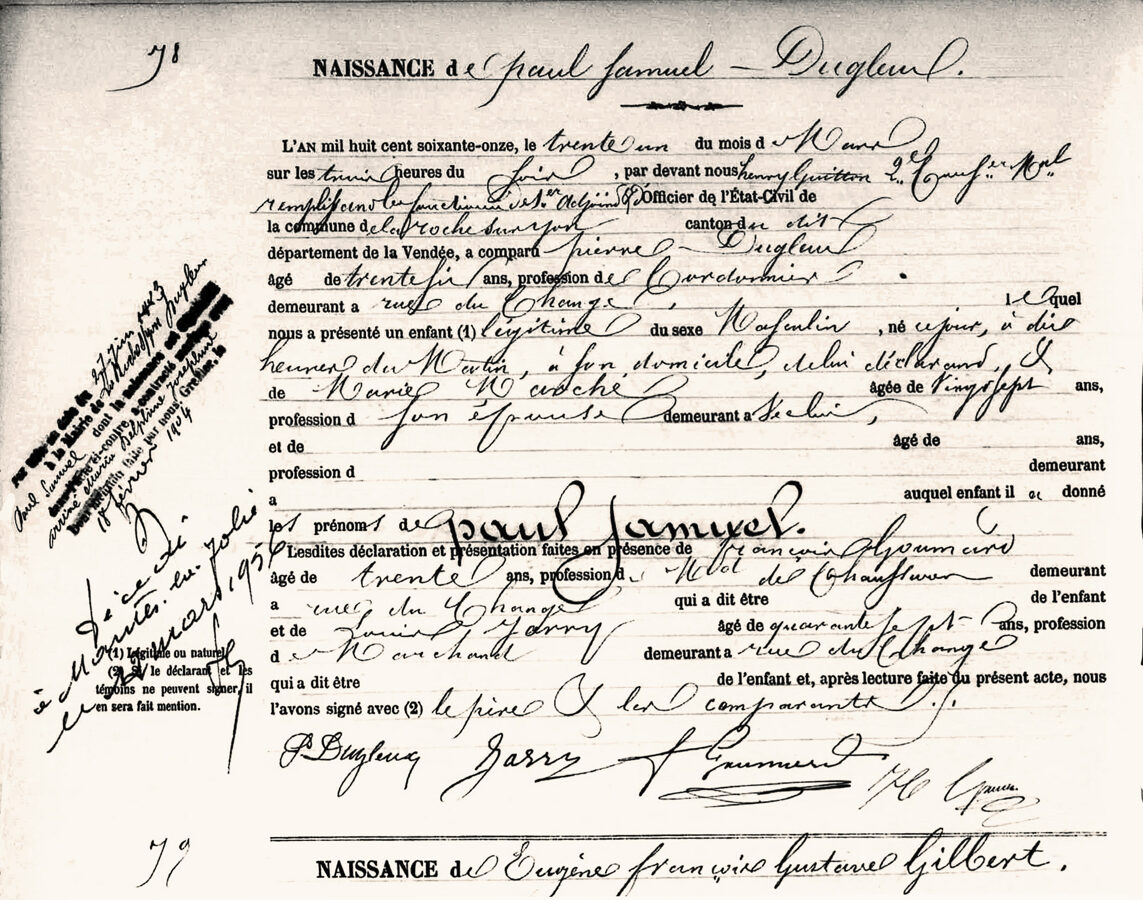

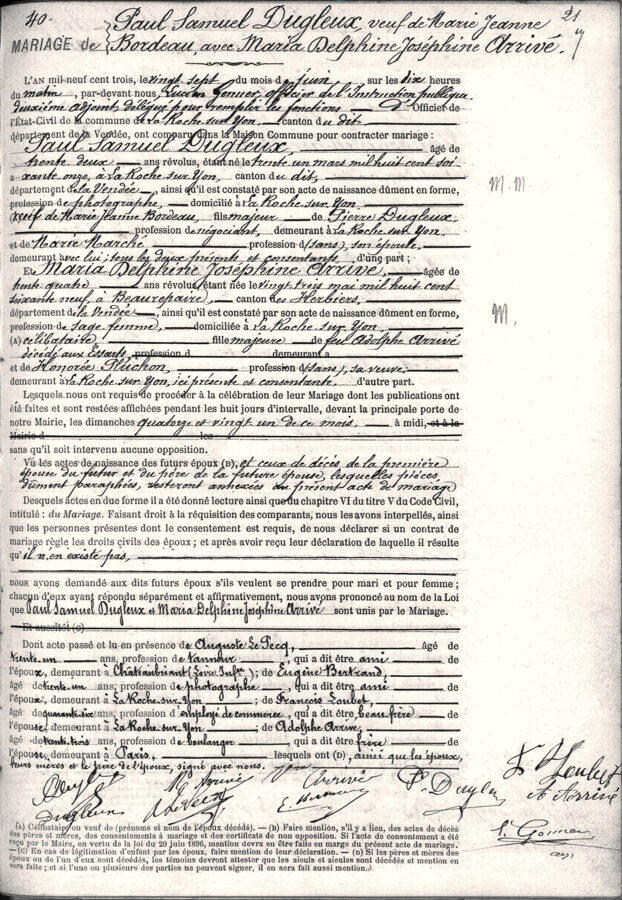

PAUL DUGLEUX, PHOTOGRAPHE

Paul Samuel DUGLEUX est né 31 mars 1871 à La Roche-sur-Yon. Il est le fils de Pierre Dugleux cordonnier (dans le quartier des Halles) et de Marie Marché. Nous ne savons pas dans quel établissement scolaire public il a fait ses études mais il a poursuivi jusqu’au brevet.

L’acte de naissance de Paul Dugleux (archives départementales).

L’acte de naissance de Paul Dugleux (archives départementales).

A l’âge de 20 ans, il songe tout d’abord à faire une carrière militaire et il se porte comme engagé volontaire pour une durée de 3 ans à partir du 12 mars 1891. Incorporé le jour même au 93ème régiment d’infanterie de La Roche-sur-Yon, il sert peu après en qualité de musicien. Il est libéré le 12 mars 1894 et recevra plus tard le grade de caporal, mais sa carrière militaire n’ira en fait pas au-delà. En effet les commissions spéciales des 21 septembre 1900 et 27 octobre 1901 le réforment pour « infirmités contractées en dehors du service militaire : bronchite tuberculeuse ».

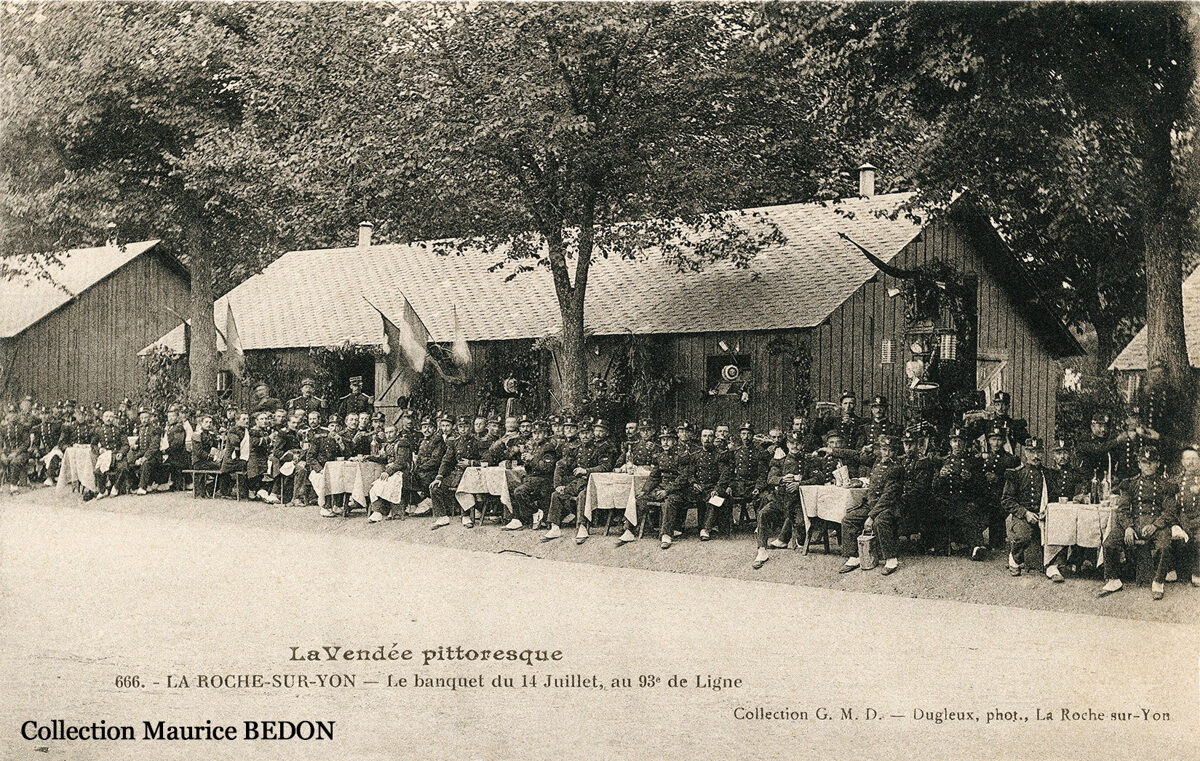

Le banquet du 14 juillet 1907 à la caserne de Mirville (N°666).

Le banquet du 14 juillet 1907 à la caserne de Mirville (N°666).

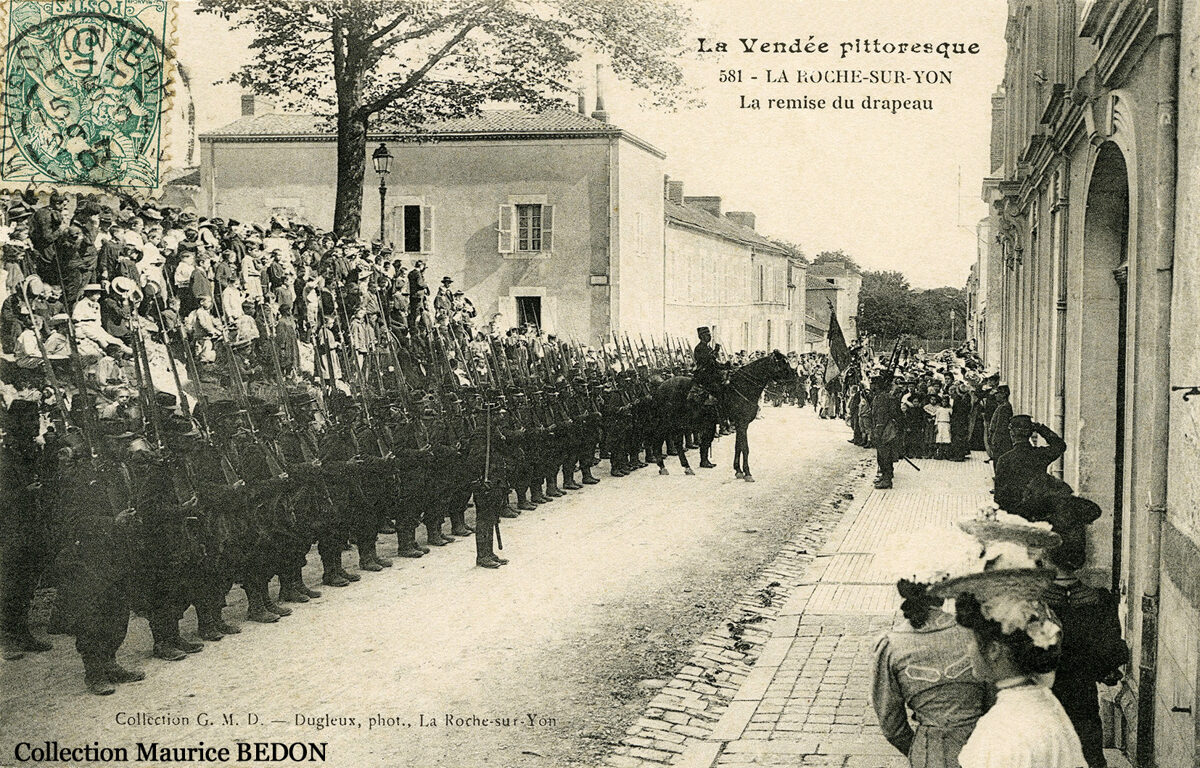

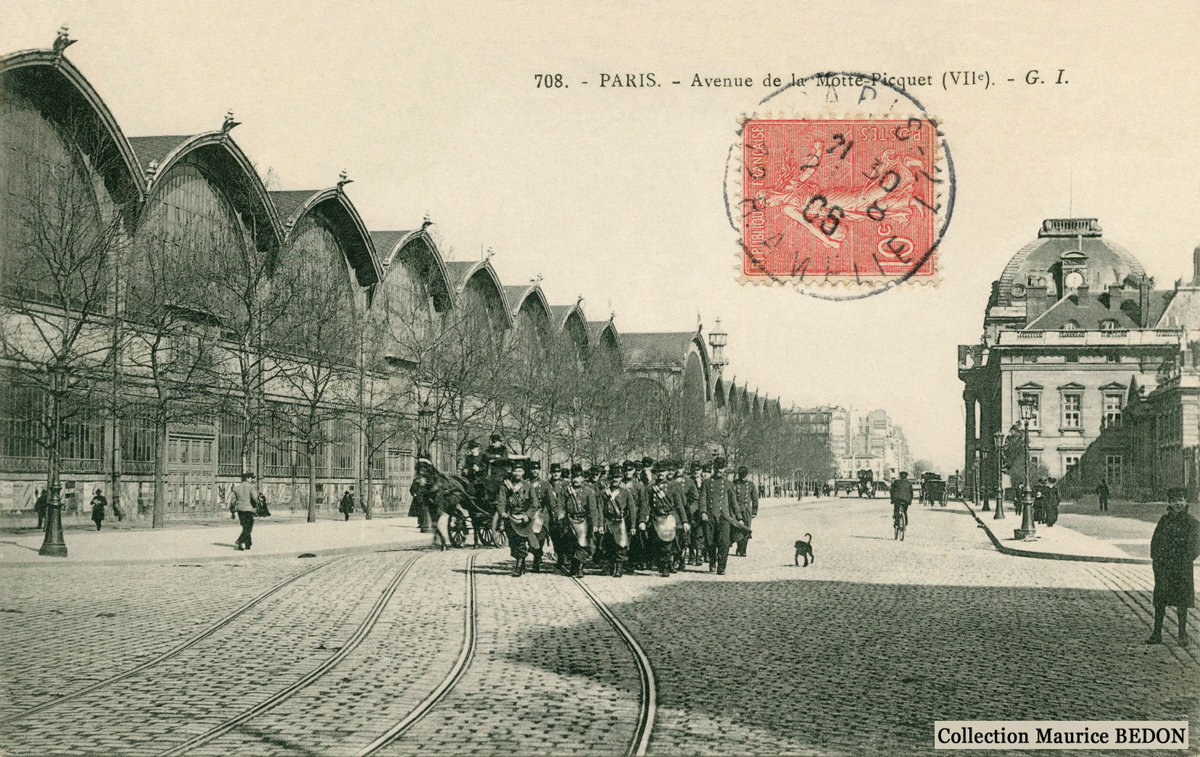

Malgré cette déception, il restera toujours très attaché au 93ème régiment d’infanterie de La Roche-sur-Yon, à l’armée en général et aux questions militaires qui seront toujours très présentes dans son œuvre photographique : vie à la caserne (N°371, 420, 666), exercices (N°119, 667, 668, 669, 708), cérémonies (N°581), départ en manœuvres (N°111, 254), retour de marche (N°540, 599, 600), défilés (N°704, 705, 706, 708, 763) etc….

Remise du drapeau devant la maison du colonel (N°581), (actuelle rue du général Gallieni).

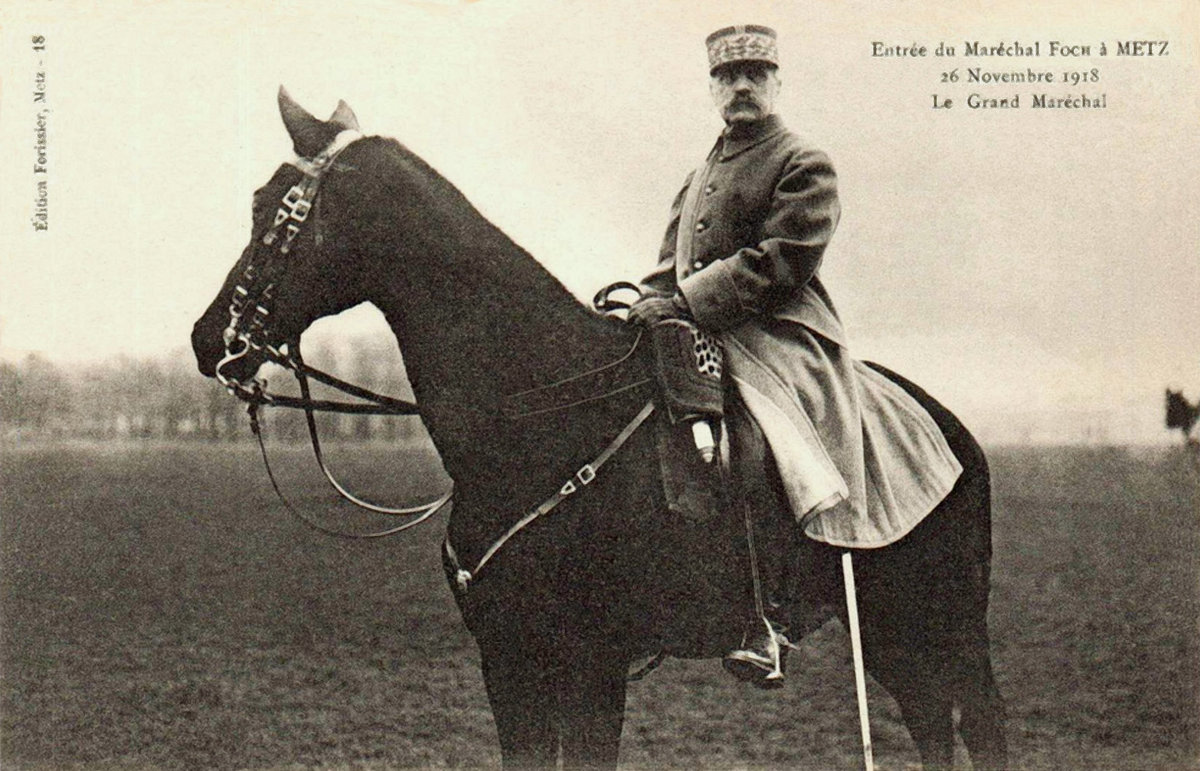

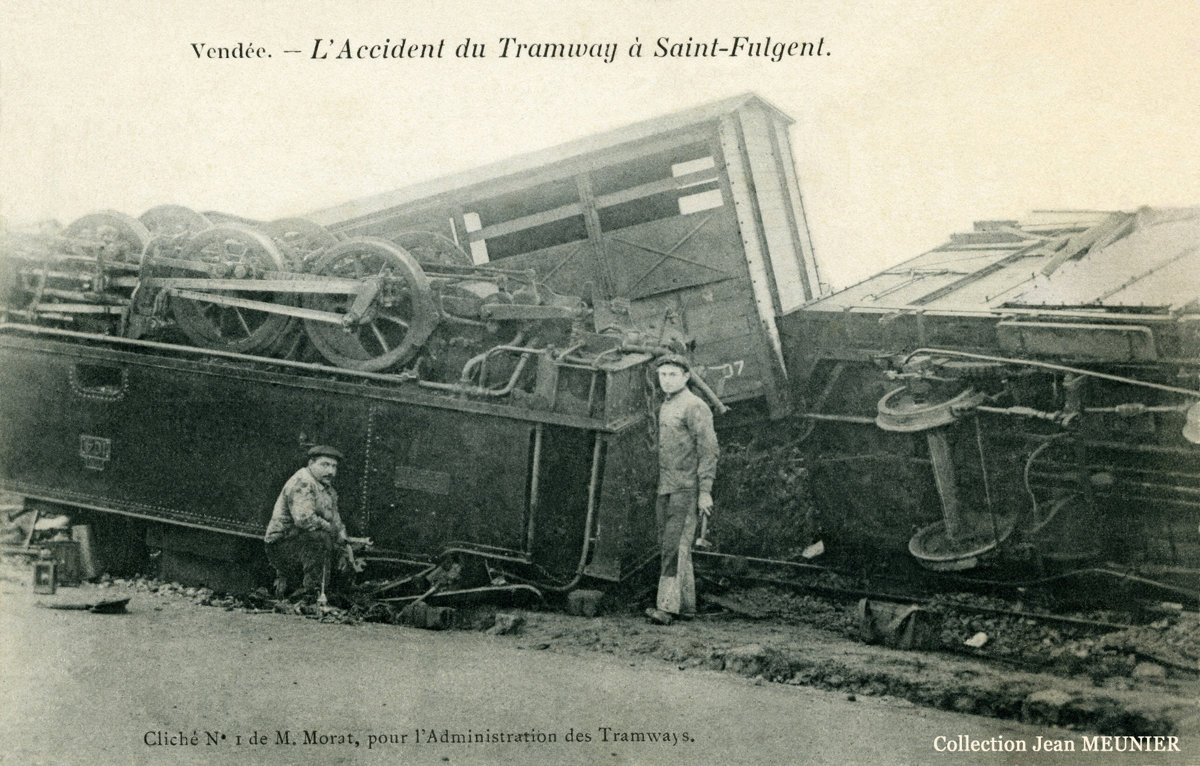

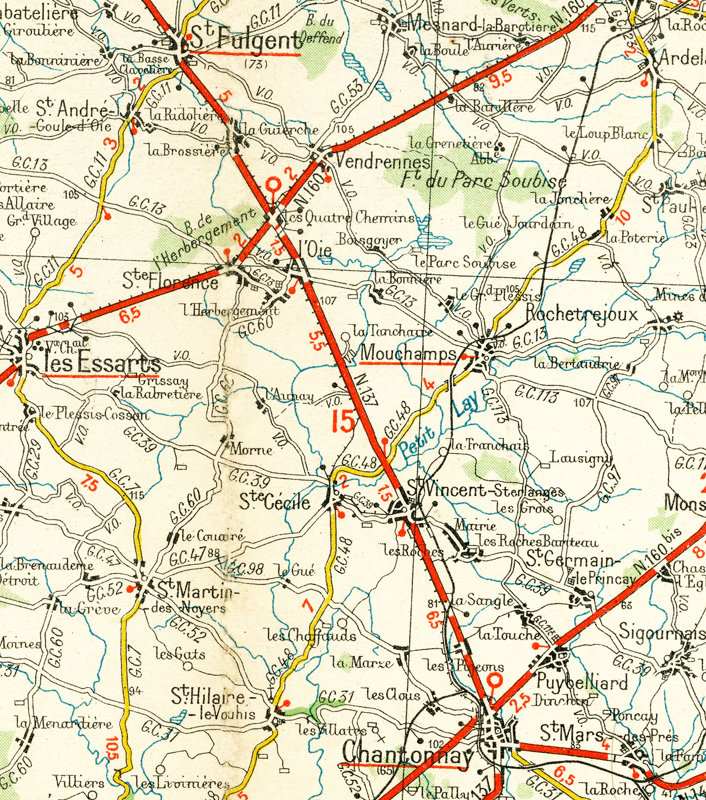

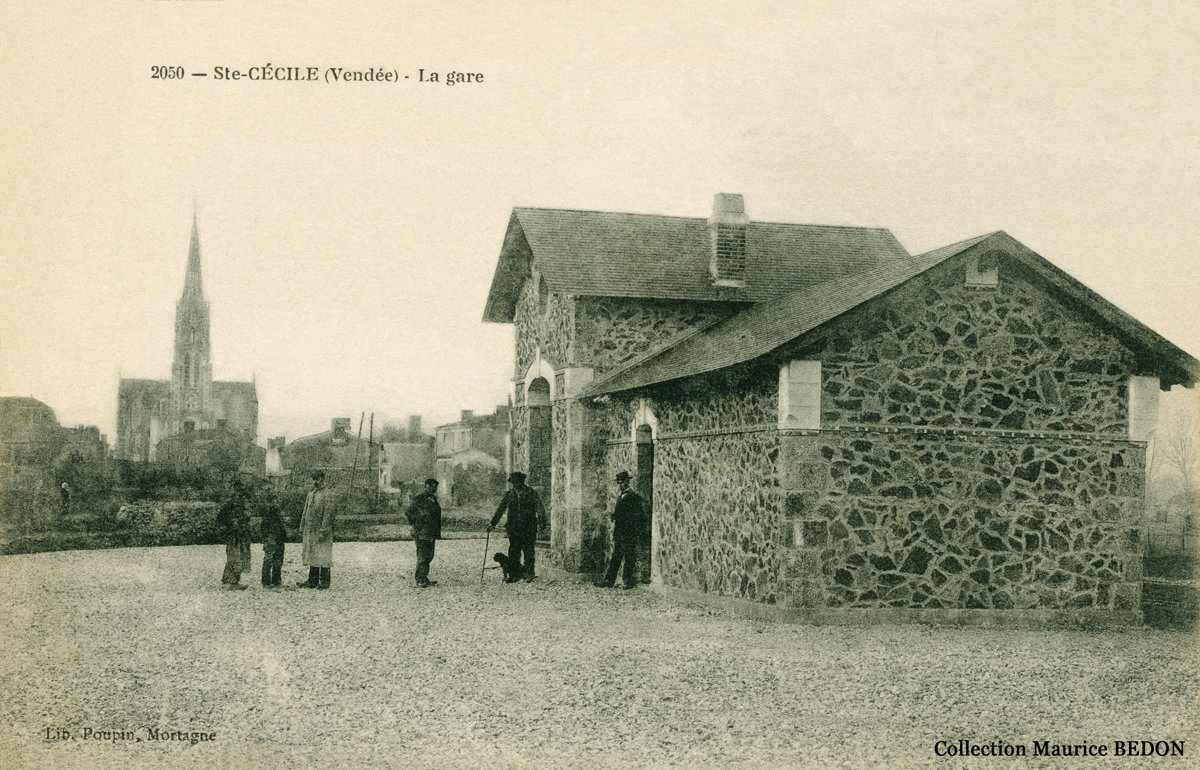

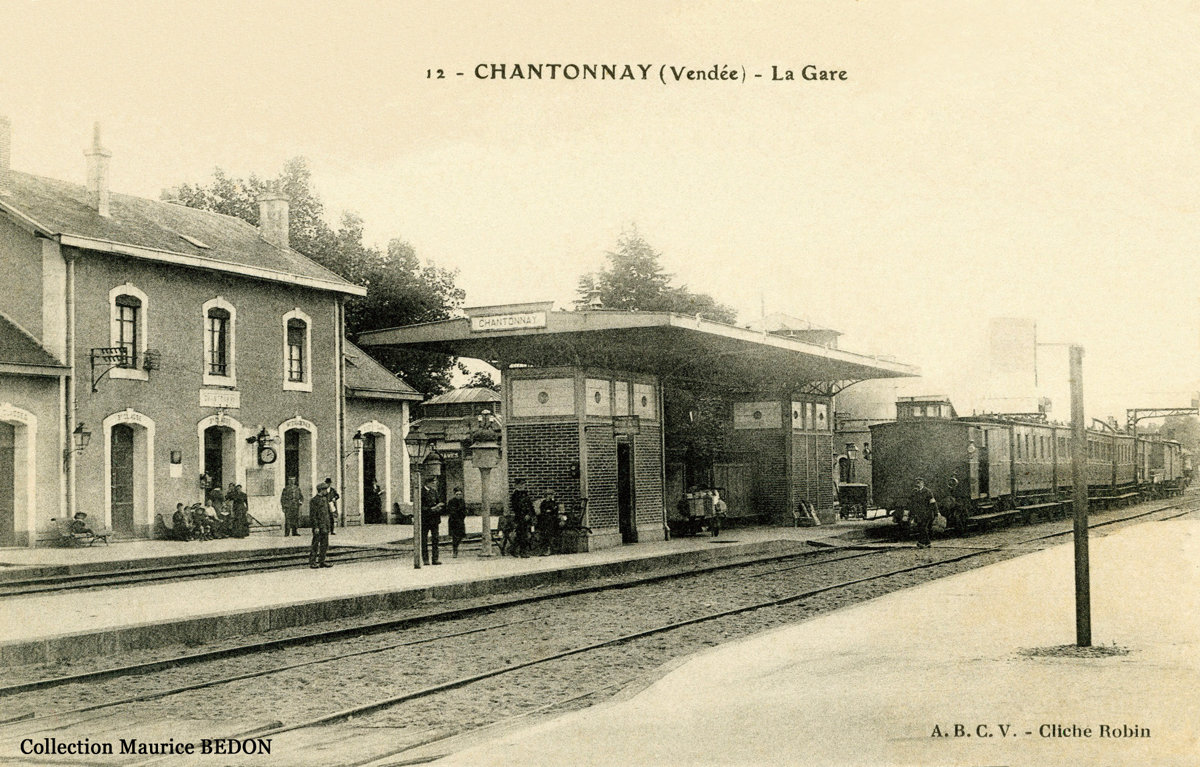

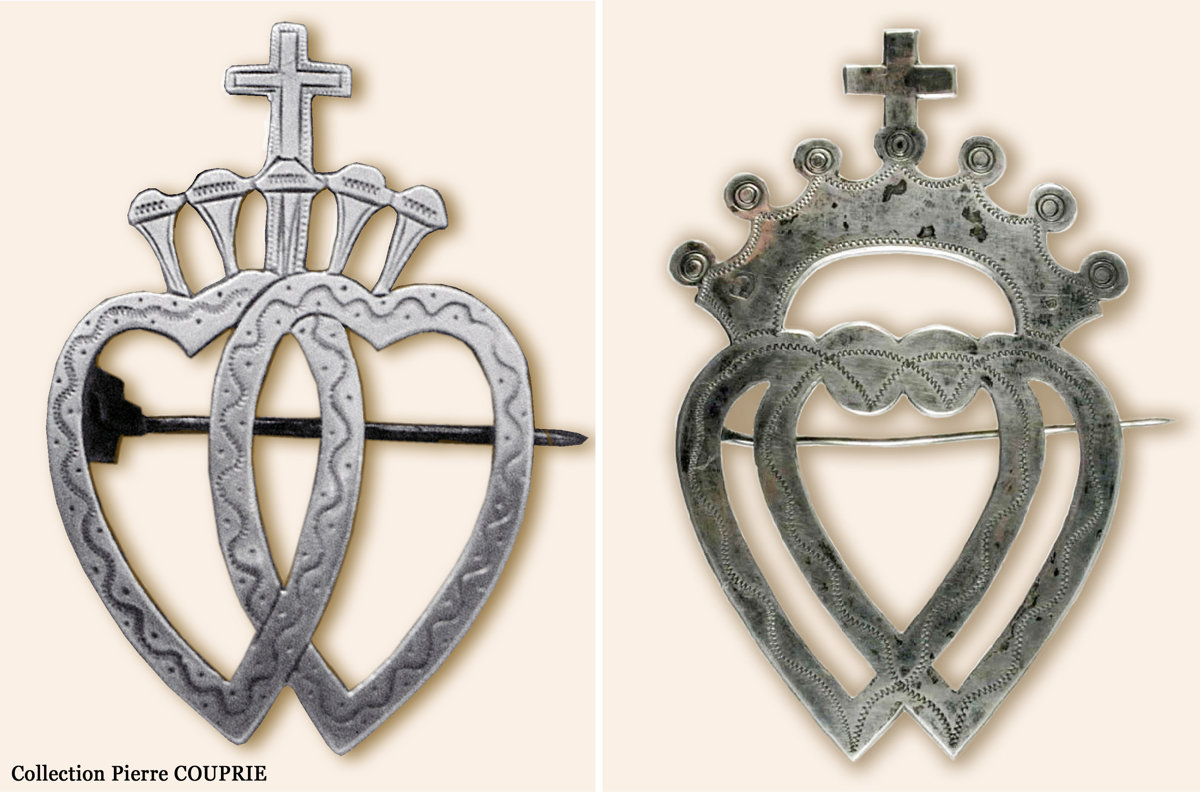

Remise du drapeau devant la maison du colonel (N°581), (actuelle rue du général Gallieni).