LES PÉRÉGRINATIONS D’UNE STATUE (La statue de Richelieu à Luçon)

Il y a ainsi dans notre paysage quotidien des édifices dont la vue nous est familière. De ce fait, nous avons souvent tendance à croire qu’ils ont toujours été là, (tout au moins depuis fort longtemps) et que leur construction a relevé d’une particulière évidence.

Or, parfois il n’en est absolument rien et le récit de leur installation peut être un véritable roman par lui-même. On peut considérer que la statue du cardinal de Richelieu, érigée près de la cathédrale à Luçon en Vendée, compte parmi celles-ci et nous allons vous en conter les péripéties.

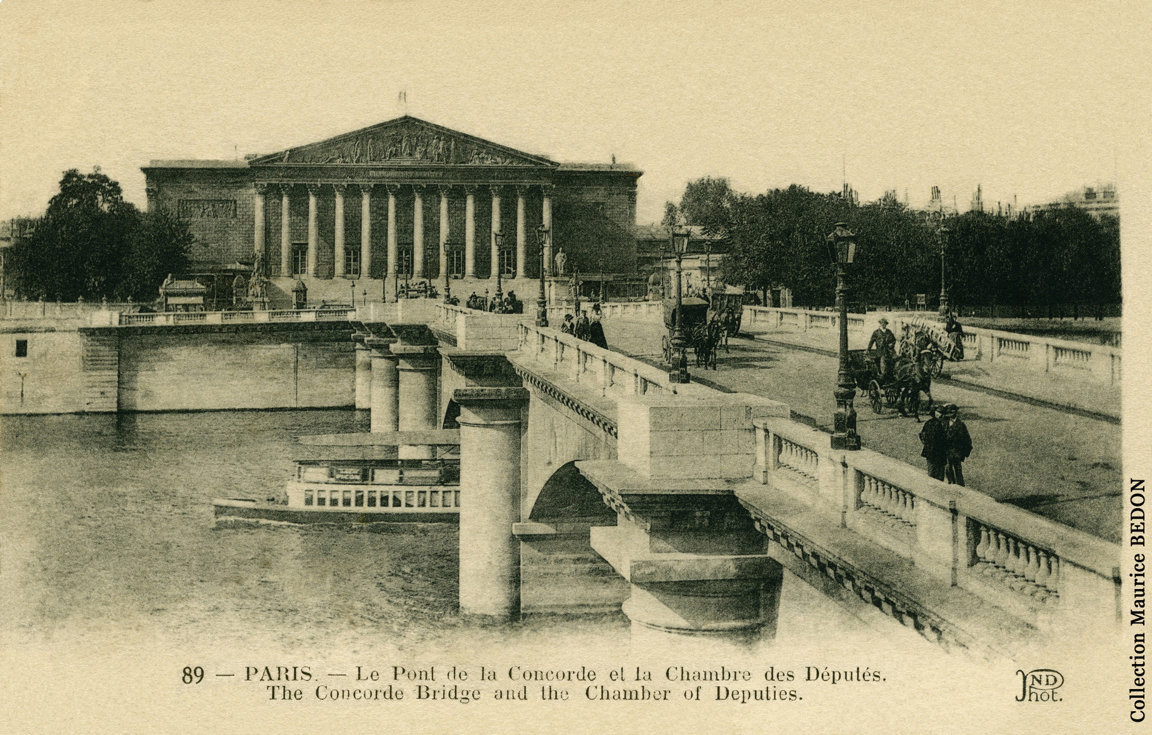

Le récit débute à Paris juste avant la Révolution. Le 11 août 1788 on a posé officiellement la première pierre d’un pont que l’architecte Jean-Rodolphe Perronet était en train de construire sur la Seine entre la place Louis XV (actuelle place de la Concorde) sur la rive droite, le palais Bourbon et l’hôtel de Lassay (actuelle Chambre des Députés) sur la rive gauche. Ce pont de 153 mètres de longueur et 35 de largeur, comptait 5 arches. Il a été achevé en 1791 en utilisant des pierres provenant de la démolition de la Bastille et baptisé à cette date « pont Louis XVI ». A l’image de cette période de particulière instabilité, il sera ensuite dénommé successivement « de la Révolution » puis « de la Concorde », de nouveau « Louis XVI » puis enfin définitivement « de la Concorde ».

« Le Pont de la Concorde à Paris »

« Le Pont de la Concorde à Paris »

En 1810, l’Empereur Napoléon Ier décida d’installer sur des socles, au niveau du parapet du pont, 8 énormes statues représentant les généraux de son armée « morts au champ d’honneur ». Ce qui tendait à donner à l’ouvrage un air de ressemblance avec le célèbre Pont Charles à Prague.

Le Roy Louis XVIII les fit enlever en 1816 pour les remplacer par 12 nouvelles effigies représentant cette fois-ci des personnages importants de notre Histoire : 4 ministres (Colbert, RICHELIEU, Suger et Sully) ; 4 militaires (Bayard, Du Guesclin, Le grand Condé et Turenne) ; 4 marins (Duguay-Trouin, Duquesne, Suffren et Tourville).

La statue de Richelieu

La statue de Richelieu

Seulement, on constata assez rapidement que la surcharge ainsi occasionnée mettait en péril, à terme, la survie du pont. Les statues furent donc tout simplement retirées, laissant les socles vides. On aperçoit d’ailleurs ces derniers au premier plan de la première carte postale, datant du tout début du XXème siècle.

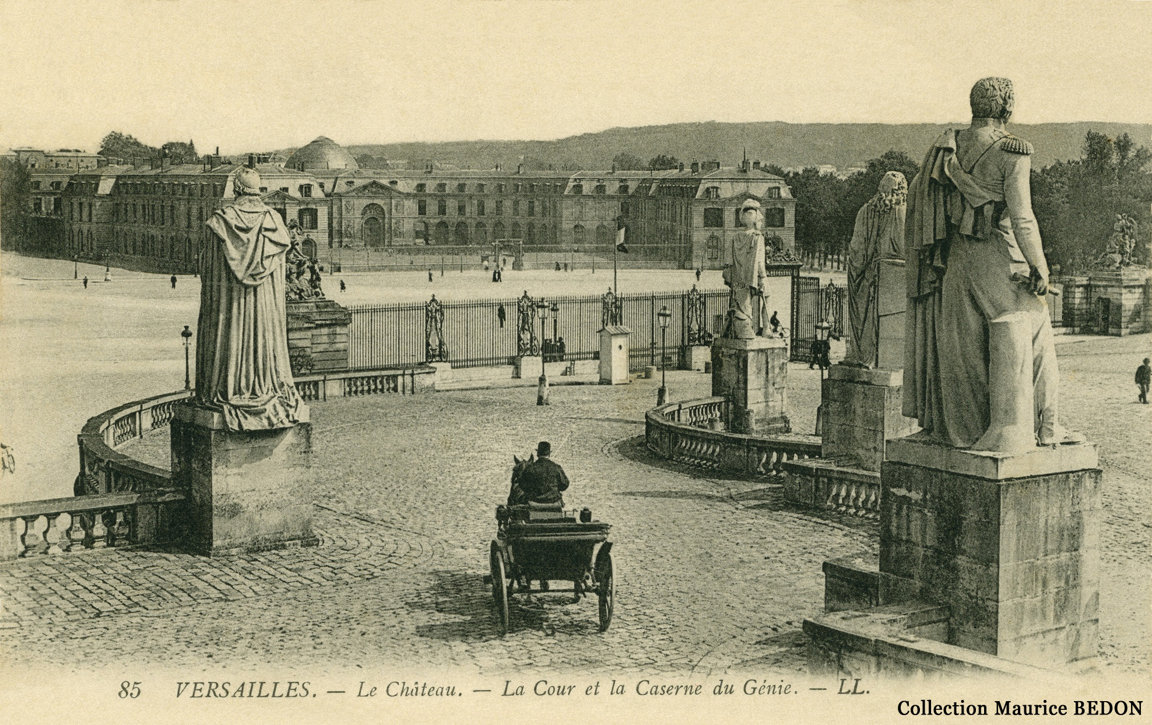

La cour dite des Ministres au château de Versailles.

Les statues dans la cour de Versailles.

Après la première guerre mondiale, la conservation du château devint de plus en plus soucieuse de rendre progressivement au château son aspect ancien. En un mot de privilégier l’architecture et la décoration des XVII et XVIIIème siècles au détriment du musée du XIXème. En toute logique elle envisagea donc de débarrasser la cour d’honneur de ses grandes statues qui la défiguraient depuis un siècle. Elle décida alors de les proposer aux villes directement concernées par les personnages célèbres statufiés. Ces dernières auraient seulement à leur charge financière le déménagement et « l’emballage ».

La ville de Luçon en Vendée, siège d’un palais épiscopal dont Richelieu avait été l’évêque de 1606 à 1623, posa tout naturellement sa candidature. Malheureusement elle était en compétition avec la ville de Richelieu dans le département d’Indre-et-Loire. C’est cette dernière qui fut choisie parce que la cité avait été crée par le cardinal, celui-ci portait le même nom et son château s’y trouvait autrefois. Le transfert des statues de Versailles se réalisa à partir de l’année 1931.

La statue sur son socle à Richelieu.

La statue sur son socle à Richelieu.

La statue installée sur une place à Richelieu.

A Luçon, la municipalité et une partie des habitants, qui avaient déjà envisagé son implantation, étaient très déçus. Le Préfet de la Vendée avait sans doute fait remonter cette déception jusqu’au Gouvernement car ce dernier décida de leur attribuer une compensation.

En effet, après la première guerre mondiale, la figure emblématique de Richelieu, à la fois premier ministre et prélat, se prêtait parfaitement à un geste dans le cadre d’une politique « d’union sacrée ». N’oublions pas que juste avant le début du conflit certains à Paris avaient craint qu’à la suite des lois considérées comme anticatholiques du début du XXème siècle (expulsion des congrégations, fermetures des écoles privées, séparation de l’Église et de l’État, affaire des Inventaires) les Vendéens réagissent face à la mobilisation générale prochaine, comme leurs ancêtres de 1793 devant la levée en masse. Le déroulement de la guerre avait calmé leurs inquiétudes et les Vendéens avaient été particulièrement héroïques. Les soldats qui s’étaient fait tuer sans quitter leur poste dans la tranchée dite des baïonnettes n’étaient ils pas des Vendéens du 137ème régiment d’Infanterie cantonné à Fontenay-le-Comte ! On se souvient que la tranchée était ainsi appelée car les baïonnettes des fusils restaient dressées vers le ciel après le comblement de la tranchée par les bombardements et la mort des soldats ensevelis.

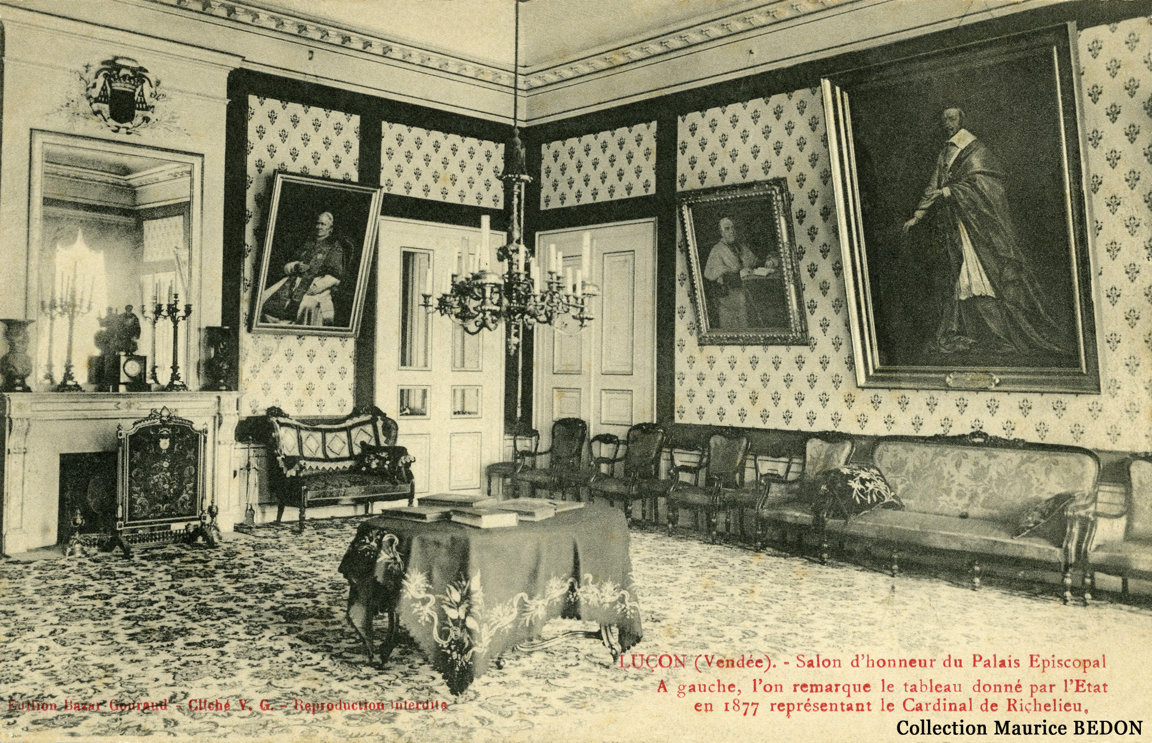

En tous cas, le gouvernement prit la décision d’attribuer à Luçon une copie de la fameuse statue de Richelieu. Jusqu'à présent la ville ne détenait qu’une seule représentation de son ancien évêque, le grand portrait en pied de Richelieu, copie datant du XIXème siècle du célèbre tableau de Philippe de Champaigne. Celui-ci lui avait été attribué par l’État en 1877. Il orne toujours le grand salon du palais épiscopal au milieu des portraits des anciens évêques du diocèse vendéen. On l’aperçoit à droite sur la carte postale ci-dessous éditée par Victor Gouraud de Luçon vers 1910.

Le grand Salon du palais épiscopal de Luçon.

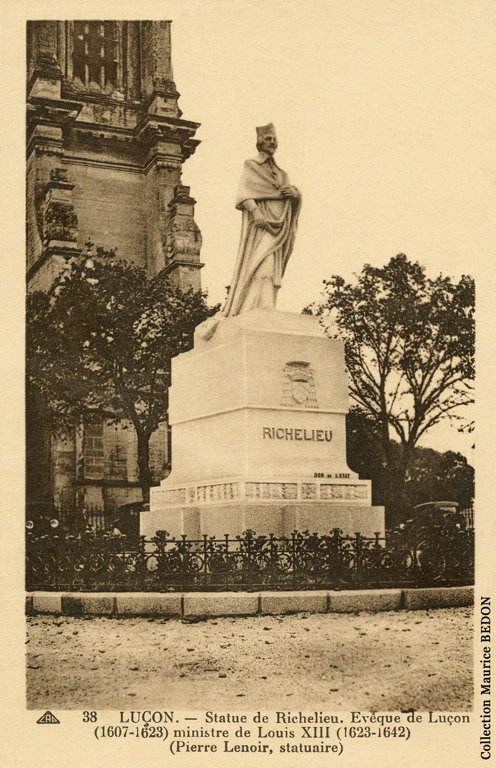

Le 31 juillet 1931 le Préfet de la Vendée annonça au Maire que l’État avait passé une commande d’une statue de Richelieu au sculpteur Pierre Lenoir. Il ne s’agissait pas d’une copie servile de celle de Ramey. La statue n’avait pas 4 m 50 de haut mais seulement 2 m 50. Elle n’était pas en marbre blanc mais en pierre blanche. Le prélat n’était pas représenté exactement dans la même position.

Le délai de réalisation de la commande laissait du temps aux édiles luçonnais pour faire leurs préparatifs de leur côté. Il fallait tout d’abord choisir un lieu d’implantation. Pour cela ils avaient envisagé quatre possibilités : - la petite place de la bascule, rue des Sables, - la place des Acacias, - le carrefour Beaussire - et la place du marché le long de la Cathédrale. C’est ce dernier lieu qui fut retenu et c’était incontestablement celui qui s’imposait naturellement. La carte postale ci-dessous nous le montre tel qu’il était avant l’installation du monument. Il s’agit d’un cliché réalisé par le photographe fontenaisien Armand Robin, dont le timbre postal nous empêche de pourvoir lire le numéro et donc de le dater avec précision.

La place du marché à Luçon avant la pose de la statue.

Par délibération du 18 mai 1933, le conseil municipal accepta le devis de l’architecte Emile Bordelais pour la construction du piédestal et de son entourage en grilles. Il confia en outre la réalisation à l’entreprise de maçonnerie luçonnaise Pierre Coudert et au serrurier Maurice Vivier.

La statue fut livrée par le sculpteur à Luçon le 2 août 1933. La carte postale ci-dessous nous montre la statue installée sur son beau piédestal. Nous sommes désormais dans la période dite de l’entre-deux guerres et les cartes postales n’ont plus malheureusement la même qualité que celles du début du XXème siècle.

La statue de Richelieu à Luçon.

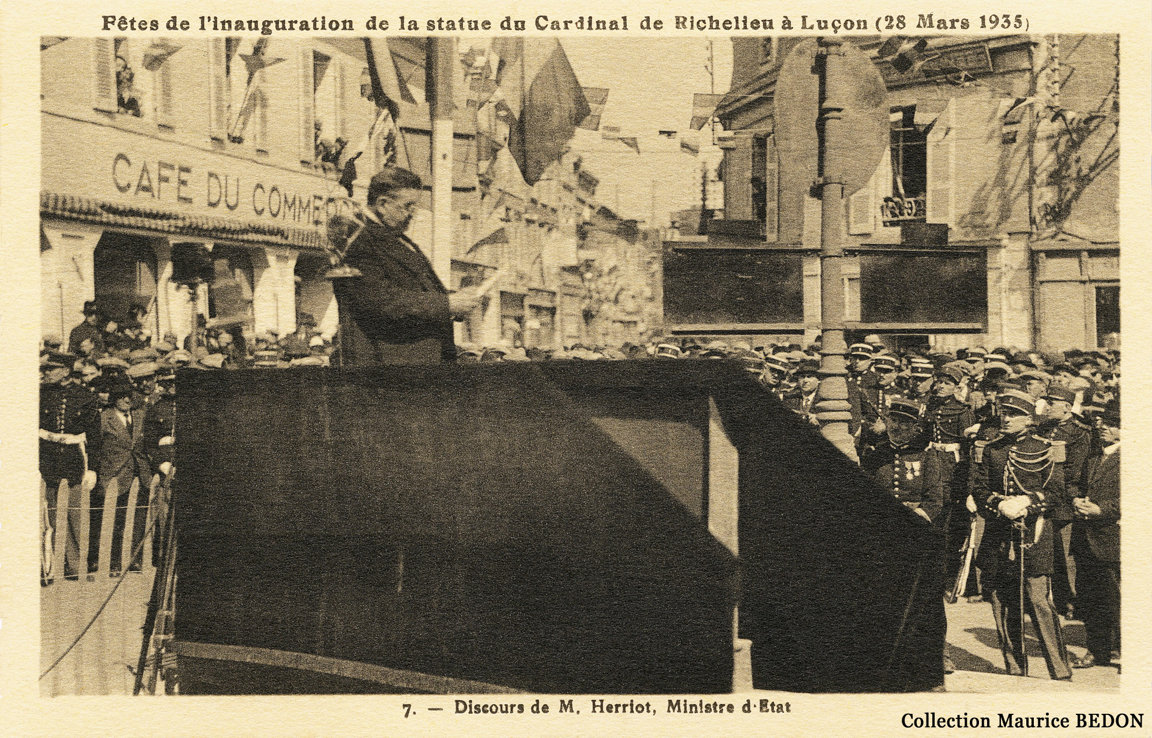

Bien entendu l’installation de cette statue fit l’objet d’une grandiose inauguration le 28 mars 1935. Elle fut présidée par Édouard Herriot, ancien Président du Conseil, à ce moment là ministre d’État . Ce dernier avait d’ailleurs fait une partie de ses études en Vendée au Lycée d’État place Napoléon (plus tard il portera le nom du ministre). La cérémonie fut tout à la fois patriotique, politique, religieuse et populaire. Après le dépôt de gerbes au monument aux morts de la guerre de 1914-18, une grandiose messe solennelle dans la cathédrale en présence d’un cardinal et de plusieurs évêques, le président Édouard Herriot prononça un grand discours avant de dévoiler la statue.

Les discours pendant la cérémonie.

Ce cliché a été pris précisément pendant le discours que le président Édouard Herriot prononce, monté sur un podium installé en face de la statue de Richelieu et à côté du tivoli surmontant la tribune officielle. A priori, le président est d’ailleurs en train de lire, complètement à côté du micro ! Dans la foule au premier plan on n’aperçoit pratiquement que des képis de gendarmes. Il est vraiment dommage qu’à cette date les cartes postales ne soient plus de bonne qualité. Celles-ci ont fait l’objet d’une série éditée par la maison Nozais à Nantes.

Le passage du cortège.

Les cérémonies devaient se terminer par un défilé populaire dans les rues de Luçon, qui tenait aussi bien de la reconstitution historique que de la fête des fleurs. Sur le cliché ci-dessus le défilé arrive par la place des Acacias et longe le côté nord de la cathédrale en passant devant la nouvelle statue. On y devine à peine des personnages à cheval, en costume approximativement du XVIIème siècle.

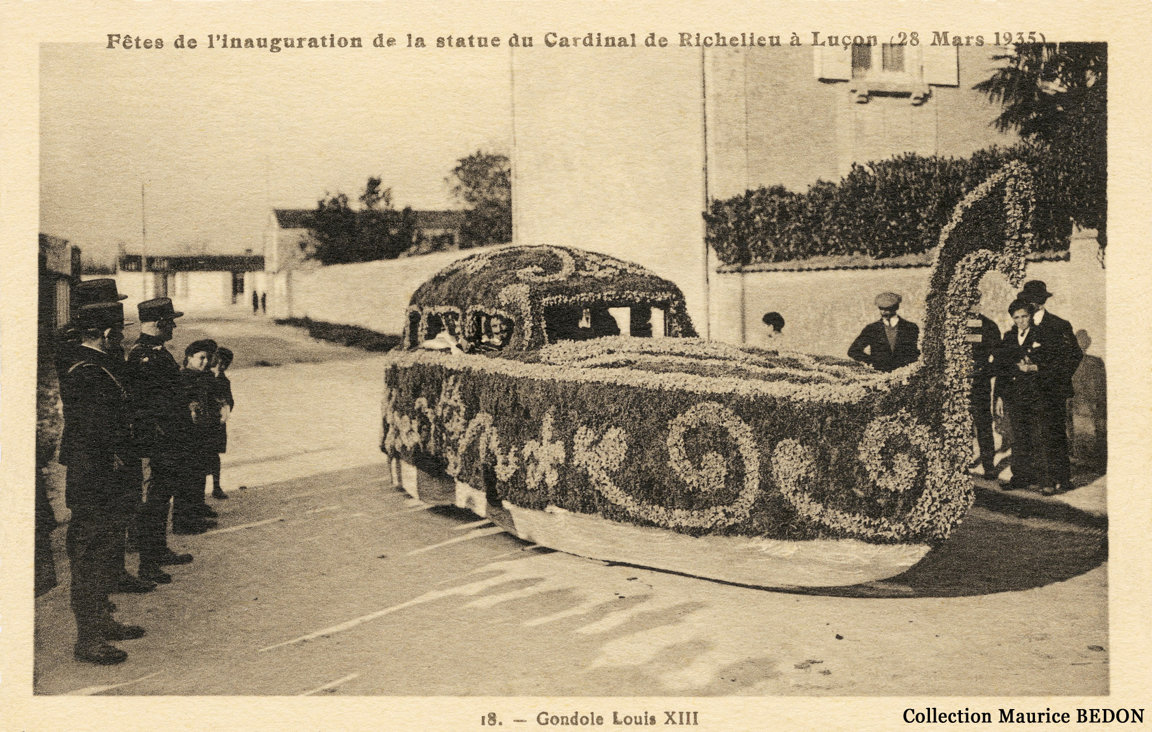

Un char du défilé.

La fête avait en principe pour thème un défilé de personnages en costumes et véhicules d’époque évoquant : « Richelieu arrivant dans sa ville de Luçon ». Mais le cortège était aussi agrémenté de quelques chars décoratifs comme dans une fête des fleurs.

On distingue sur ce dernier cliché un véhicule automobile recouvert de fleurs, pour lui donner l’aspect d’une gondole vénitienne. On comprend d’ailleurs assez mal le rapport avec Richelieu.

En tous cas, quelques années plus tard, pendant la seconde guerre mondiale, la ville de Luçon put conserver sa statue de Richelieu. Comme elle était en pierre et non en bronze, elle n’attira pas la convoitise de l’occupant nazi et échappa à la fonte en 1942.

Chantonnay le 23 septembre 2016

Éditions La Chouette de Vendée

Éditions La Chouette de Vendée