LA VIRÉE DE GALERNE

LA VIRÉE DE GALERNE

ou La longue marche de l'Armée Catholique et Royale Outre-Loire

18 octobre - 23 décembre 1793

Église Abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil

Les combattants rescapés du baroud d'honneur de Cholet n'eurent pas d'autre choix que de rejoindre leurs familles. Les chefs furent obligés de suivre leurs soldats et aucun n'eut assez d'autorité pour opérer un regroupement significatif sur la rive gauche pour tenter de s'opposer une nouvelle fois à l'avancée inexorable des troupes républicaines.

Carte postale reproduisant une gravure d’époque, représentant le passage de la Loire

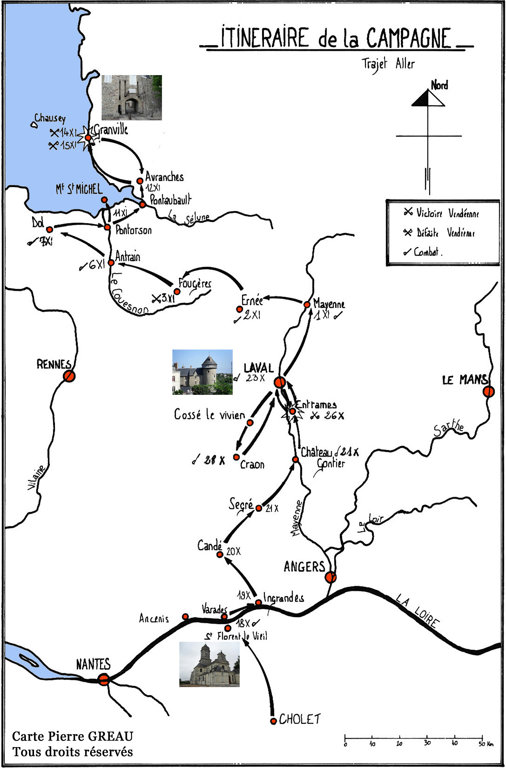

Dès son élection à la tête de l'armée catholique et royale, Henri de la Rochejaquelein réorganise ses troupes et procède à des nominations. Puis le conseil choisit de s'éloigner des rives de la Loire et de gagner Laval où le prince de Talmond était sûr d'y trouver des partisans, des fonds et des provisions pour subvenir aux besoins de près de 45 000 fugitifs qui avaient quitté leurs foyers dans l'urgence.

Château de

Laval

Plaque sur

l’hôtel Monfrand à Laval

Cinq jours après, Laval est investie et les royalistes purent bénéficier des approvisionnements réquisitionnés par les Mainiaux. La petite Vendée vint se mettre à la disposition du Prince de Talmond, et fournit un renfort efficace dans les trois batailles livrées aux républicains. Le 24 octobre, l'attaque de Westermann et Beaupuy fut repoussée. Le 26, la victoire d'Entrammes neutralisa pour douze jours l'armée de l'Ouest, et le 28, Craon était débarrassée des colonnes de Chambertin et d'Olagnier.

Le premier novembre, il fallut quitter Laval. Le chemin de retour vers la Vendée était coupé par l'avancée de l'armée de l'Ouest, et les approvisionnements étaient taris. Mayenne n'opposa pas de résistance. Le 2, Ernée fut défendue quelques temps, et le 3 novembre après midi, Fougères ne put résister à l'assaut des royalistes. Le ralliement massif des bretons ne s'opéra pas. La centaine d'hommes du médecin Putod de la Baronnie se liquéfia au moment de quitter Fougères le 6 novembre. Le prince de Talmond fit sécession en différant son départ de trois jours.

Antrain prise, la horde infernale gagna Dol. Les 9 et 10 novembre, Charles Prudent Rogier de Rothemont rédigea sous la dictée des généraux des lettres demandant au roi d'Angleterre une intervention rapide. Celle du 10 était accompagnée d'un rapport qui constitue la première relation de la Virée de Galerne. Au moment de clore les courriers, arrivèrent deux émissaires venus d'Angleterre, confirmant l'armement d'une flotte de secours et préconisant l'attaque de Granville et de Cherbourg au lieu de Saint-Malo.

Itinéraire de la campagne, trajet aller

Le siège de Granville dura deux jours et se solda par un échec. Si les faubourgs furent occupés dans la foulée de la progression, la ville haute resta inexpugnable. Il n'y avait pas de matériel de siège et la proclamation du représentant Le Carpentier avait dissuadé les habitants d'apporter une quelconque aide aux assiégeants.

La porte dite des Vendéens à la forteresse de Granville

A leur retour à Avranches, ou étaient restés les non-combattants et les soldats chargés de leur protection, les chefs royalistes se heurtèrent à la sédition de leur base. Les combattants ne voulaient plus marcher et exigeaient de retourner chez eux. Les belles paroles de l'abbé Bernier semblèrent restaurer un moment les principes d'obéissance.

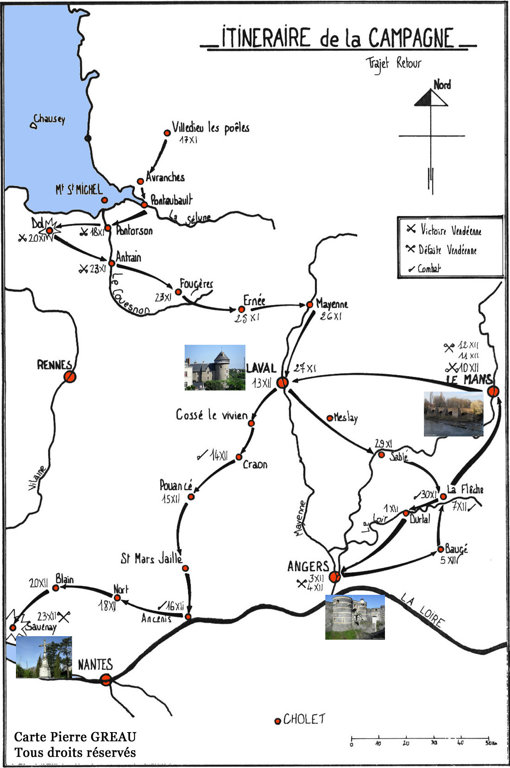

Mais lorsque M. Henri partit attaquer Villedieu le 17 novembre, un peu plus d'un millier d'hommes le suivit. La confiance des royalistes envers leurs chefs fut encore écornée par la tentative d'embarquement pour les îles anglo-normandes d'une quinzaine de personnes dont le Prince de Talmond, Donnissan, l'abbé Bernier. Le 18 novembre, rejetant les exhortations de leurs chefs, toute l'armée se dirigea vers Pontorson, bousculant au passage le général Tribout.

L'armée de l'Ouest basée à Rennes va bien essayer de jeter à la mer la horde barbare, mais ce sera en pure perte. Le 20 novembre au soir, un hourrah de Bouin de Marigny ne servira qu'à alerter les royaux, qui, les deux jours suivants repoussèrent avec succès les attaques menées sur les routes de Pontorson et d'Antrain. Dans la nuit du 22 au 23, Antrain était nettoyée, et la progression put continuer.

Elle s'effectua en empruntant jusqu'à Laval le même itinéraire, pillé à l'aller et au retour par les deux partis. Dans ces conditions, il était impossible de s'attacher le concours des populations qui cachaient leurs provisions, et qui, si elles étaient forcées d'en donner, étaient payées en assignats royaux remboursables à la paix. Les malades et les blessés, abandonnés dans les hôpitaux, furent jetés par les fenêtres ou égorgés. L'errance de la horde fanatique continua par Sablé, la Flèche et Durtal. L'objectif était de prendre Angers, les deux tiers de l'armée royale étant composés d'Angevins. Là aussi, comme à Granville, il n'y avait pas de matériel de siège. Angers était fortifiée et les proclamations des représentants Francastel et Esnue-Lavallée étaient claires: tout citoyen qui aurait quitté ses foyers serait traité comme émigré et ses biens confisqués.

Le château

d’Angers

Les 3 et 4 décembre, après plusieurs tentatives sur les portes Saint-Michel, Cupif et Saint-Aubin, les royalistes découragés levèrent le siège, repartirent sur Pellouailles et Seiches. De là, avertis que le pont de Durtal était coupé, ils se portèrent sur Baugé par Jarzé, harcelés continuellement par Westermann.

Le calvaire n'était pas achevé, et il restait bien des souffrances à endurer. Chassés de Baugé, puis de la Flèche, les Vendéistes envahirent le Mans le mardi 10 décembre sans que les troupes du général Chabot ne puissent s'y opposer et malgré la proclamation du représentant Garnier de Saintes jetant les foudres sur ceux qui ne voudraient pas résister.

Affamés, épuisés de fatigues et de privations, les royalistes se jetèrent sur les provisions que les Manceaux avaient accumulées pour l'hiver, et asséchèrent les caves en un rien de temps. Le repos fut de courte durée. Le jeudi 12 décembre, Westermann, appuyé par Muller se heurtait aux retranchements élevés au sud de Pontlieue. Repoussé, il refluait sur Arnage. La division de l'armée des côtes de Cherbourg venue à la rescousse enfonça les redoutes et provoqua une terreur panique dans le Mans et une fuite éperdue vers Laval.

Le Mans, le pont des Vendéens

Le 12 au soir, il ne restait dans la ville du Mans que ceux qui voulaient prolonger leur repos et

Itinéraire de la campagne, trajet retour

L'armée catholique et royale avait cessé d'exister. Les rescapés atteignirent Laval au terme d'une étape de 75 kilomètres. De là, ils se dirigèrent vers Ancenis par Craon et Saint-Mars-la-Jaille. La Loire était grosse et quelques centaines réussirent le franchissement sur des barques et des moyens de fortune. L'arrivée de Westermann mit un terme au passage du fleuve et les royalistes, la mort dans l'âme, portèrent leurs pas vers Nort et Blain. La forêt du Gâvre toute proche offrit un asile sur à ceux qui quittèrent la horde scélérate, considérant que la partie était définitivement perdue. Chassés de Blain le 22, les survivants se réfugièrent à Savenay qui devint leur tombeau le lendemain.

La croix des Vendéens à Savenay

Pierre GRÉAU, le 11/06/2016

Éditions La Chouette de Vendée

Éditions La Chouette de Vendée