LA CHAPELLE DE RÉAUMUR

LA CHAPELLE DE RÉAUMUR

Plusieurs questions nous ont récemment été posées concernant la chapelle Sainte-Marie de Réaumur. Cet article va nous servir de réponse aussi exhaustive que possible.

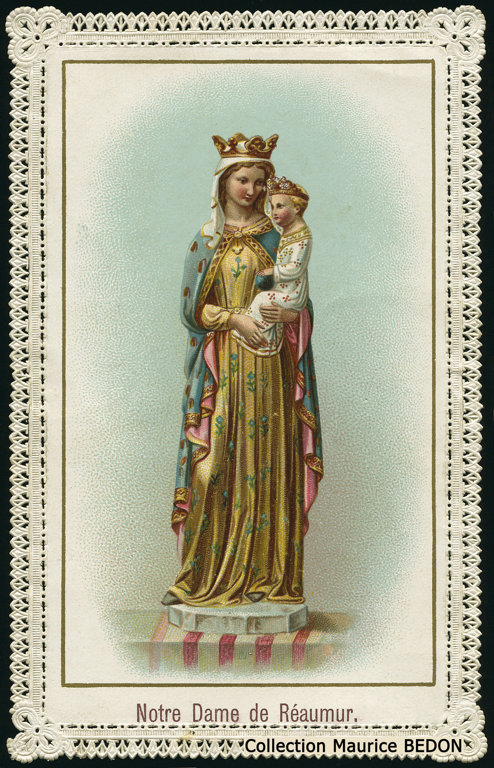

L’image pieuse brodée ci-dessus,

représentant la Vierge dite de Réaumur, était vendue lors des pèlerinages dans

cette paroisse de Vendée au début du XXème siècle et elle était

destinée à être introduite entre les pages des livres de messe. Elle représente

une Vierge à l’enfant habillée de vêtements quasiment royaux. La sculpture

ainsi représentée, qui figure dans la chapelle, pourrait dater du début du XIXème

siècle. En effet, elle ne s’inspire absolument pas des apparitions mariales

telles celles à Catherine Labouré, Rue du Bac à Paris en 1830 (Vierge aux

rayons ou médaille miraculeuse) ou à Bernadette Soubirous à Lourdes en 1858 (Vierge

en bleu et blanc). Elle évoque au contraire les Vierges à l’enfant

traditionnelles.

L’image pieuse brodée ci-dessus,

représentant la Vierge dite de Réaumur, était vendue lors des pèlerinages dans

cette paroisse de Vendée au début du XXème siècle et elle était

destinée à être introduite entre les pages des livres de messe. Elle représente

une Vierge à l’enfant habillée de vêtements quasiment royaux. La sculpture

ainsi représentée, qui figure dans la chapelle, pourrait dater du début du XIXème

siècle. En effet, elle ne s’inspire absolument pas des apparitions mariales

telles celles à Catherine Labouré, Rue du Bac à Paris en 1830 (Vierge aux

rayons ou médaille miraculeuse) ou à Bernadette Soubirous à Lourdes en 1858 (Vierge

en bleu et blanc). Elle évoque au contraire les Vierges à l’enfant

traditionnelles.

La dévotion à la Vierge est fort ancienne dans cette commune du bocage vendéen (canton de Pouzauges), mais il n’existe pas d’éléments véritablement probants pour en expliquer l’origine précise.

En 1903, l’érudit Léon Bourgeois

directeur de la revue « Vendée Historique » se faisait l’interprète

de la légende pieuse suivante. Au retour probablement d’une croisade, un

chevalier, à bout de forces après de longues chevauchées, était prêt à mourir

de soif et d’épuisement. Il s’arrêta à cet endroit, implora la Vierge de lui

venir en aide et promit de lui construire une chapelle si elle venait à son

secours. Il entendit alors un rocher se fendre en deux et une source en surgir

en même temps qu’une belle dame lui apparaissait.

En 1903, l’érudit Léon Bourgeois

directeur de la revue « Vendée Historique » se faisait l’interprète

de la légende pieuse suivante. Au retour probablement d’une croisade, un

chevalier, à bout de forces après de longues chevauchées, était prêt à mourir

de soif et d’épuisement. Il s’arrêta à cet endroit, implora la Vierge de lui

venir en aide et promit de lui construire une chapelle si elle venait à son

secours. Il entendit alors un rocher se fendre en deux et une source en surgir

en même temps qu’une belle dame lui apparaissait.

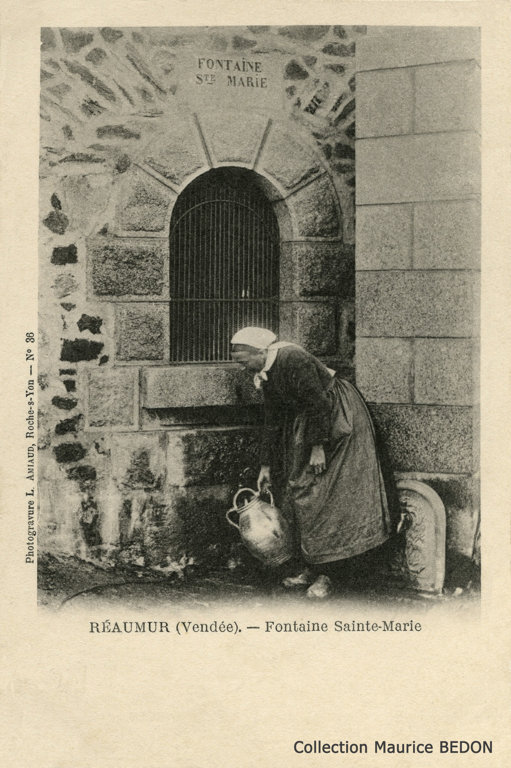

Rentré chez lui sain et sauf, il revint ensuite à Réaumur pour accomplir sa promesse et faire construire une chapelle. Léon Bourgeois ajoutait même qu’une charte du début du XIIIème siècle appelait ce terrain « Pratum Beatae Mariae » c'est-à-dire le pré de la Bienheureuse Marie. Ce serait depuis cette époque que la fontaine, visible sur les deux cartes postales précédentes, serait considérée comme miraculeuse et aurait la réputation de guérir les enfants qui ont de la peine à marcher.

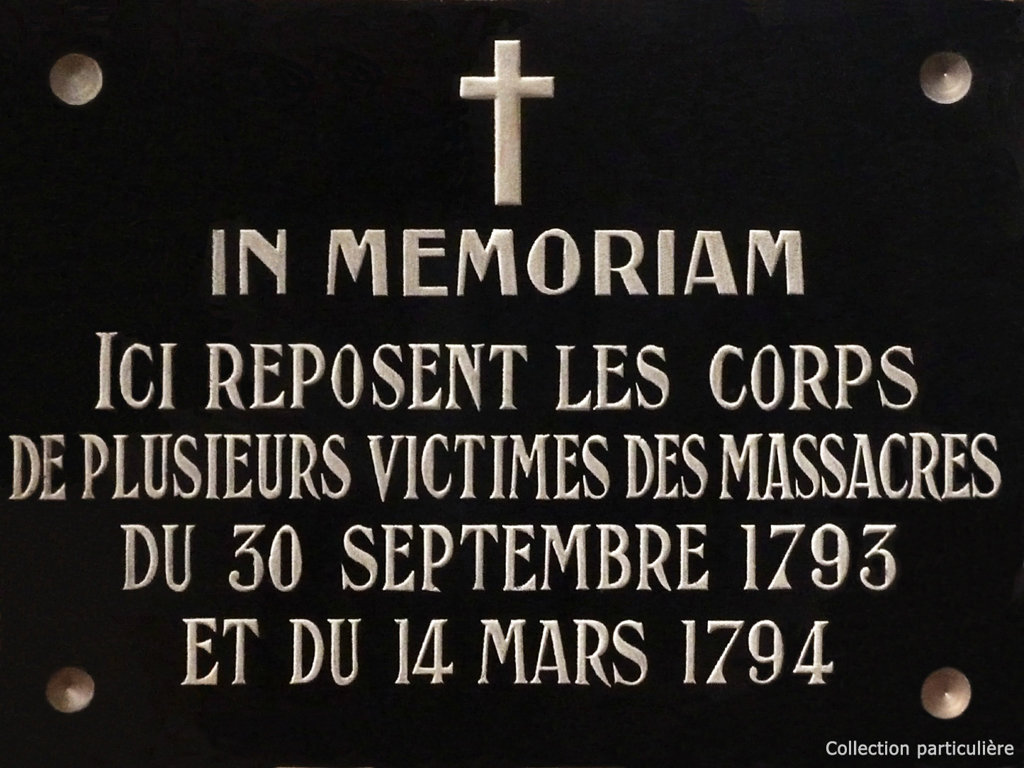

Ce petit édifice ne devait être guère plus qu’un oratoire car il n’en est pas fait mention, ni dans le Grand Gaultier au XIVème siècle dans la paroisse de « Riamou », ni dans le manuscrit de Luçon en 1534 à propos de la paroisse de « Realmodio » et pas d’avantage dans le Pouillé d’Alliot en 1648. Par contre son existence est révélée dans un document non religieux en 1610. De nouveau on n’en trouve pas trace dans le Pouillé de Dom Fonteneau au XVIIIème siècle, ni dans le compte rendu de la visite épiscopale de Monseigneur Marie-Charles de Mercy évêque de Luçon à Réaumur en 1778. Ce qui signifie qu’il n’y avait aucun bénéfice ecclésiastique attaché à cette petite chapelle par un quelconque leg post mortem. Nous apprenons par ailleurs que l’édifice aurait été en ruines à l’époque de la Révolution avant même les guerres de Vendée.

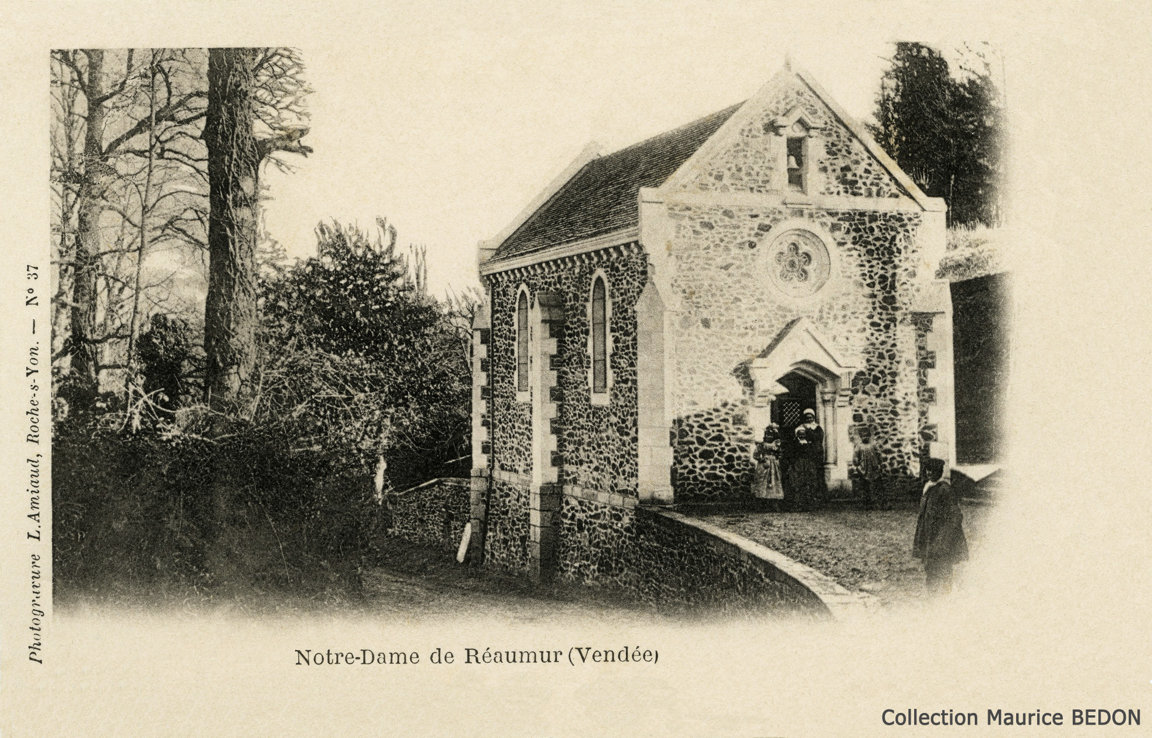

Cette petite photo, prise vers 1895,

nous montre la précédente chapelle. Nous savons par ailleurs qu’elle était de

petites dimensions : 6 mètres de long sur 3,20 mètres de large. On peut

aussi s’apercevoir facilement qu’elle ne présente pas de recherche

architecturale et qu’elle est précédée par une sorte de préau reposant sur des

piliers de bois (« le ballet »). Nous serions tenté de penser qu’il

ne s’agit là que d’une reconstruction effectuée à la hâte, au tout début du XIXème

siècle.

Cette petite photo, prise vers 1895,

nous montre la précédente chapelle. Nous savons par ailleurs qu’elle était de

petites dimensions : 6 mètres de long sur 3,20 mètres de large. On peut

aussi s’apercevoir facilement qu’elle ne présente pas de recherche

architecturale et qu’elle est précédée par une sorte de préau reposant sur des

piliers de bois (« le ballet »). Nous serions tenté de penser qu’il

ne s’agit là que d’une reconstruction effectuée à la hâte, au tout début du XIXème

siècle.

Toujours est-il que la réputation miraculeuse de la fontaine, la dévotion mariale et l’organisation de pèlerinage chaque année à la fin du mois d’août persistaient à cet endroit au milieu du XIXème siècle. En effet, quatre guérisons inexplicables par la médecine lui sont attribuées durant la deuxième moitié de ce siècle, en particulier celui d’Augustine Daguzé de Menomblet en Vendée. Cette jeune fille atteinte de coxalgie et ne pouvant se déplacer qu’avec des béquilles a été guérie miraculeusement sur le chemin de retour d’un pèlerinage à Notre-Dame de Réaumur en 1875, à l’âge de 7 ans et demie.

Vers 1880, l’Abbé Chupin, curé de Réaumur, estimait qu’il fallait construire à cet endroit un sanctuaire plus digne de ce nom, mais il dut attendre par manque de ressources suffisantes. Son successeur l’Abbé Pajot reprit donc l’idée et chargea l’architecte luçonnais Léon Ballereau fils de lui établir un plan et des devis, en 1896.

Sur la photo ci-dessus, nous pouvons voir ce dernier dans son cabinet de travail à Luçon, dans un décor surchargé typique de la fin du XIXème siècle. Il avait déjà créé plusieurs églises en Vendée en particulier : Château-Guibert (1894) et Saint-Hilaire-le-Vouhis (1894). Il aura l’occasion de construire par la suite Saint-Révérend (1899), Saint-Michel-en-l’Herm (1899), Champ-Saint-Père (1901), La Garnache (1901), Bazoges-en-Paillers (1903), Rosnay (1903), Saint-Hilaire-de-Mortagne (1904) et Saint-Christophe-du-Ligneron (1923). A Réaumur, il disposait d’un espace limité mais il prévoyait tout de même une chapelle beaucoup vaste que la précédente : 9 mètres de long et 4,60 mètres de large, c'est-à-dire 41 m2 au lieu de 19 m2. Comme dans ses autres réalisations, il s’inspira du style néo-gothique à la mode. Toutefois il en livrait souvent une conception toute personnelle qui l’amenait à en styliser les éléments décoratifs. Par exemple ici dans les linteaux des portes, il remplace l’arc ogival ou l’anse de panier par des lignes droites brisées. On retrouve aussi sur les façades de ses constructions, comme à Réaumur, des pierres apparentes marron en guise d’enduit.

La dépense prévue s’élevait à la somme totale 6 000 Francs Or. L’Abbé Pajot ouvrit une souscription à laquelle plus de 200 personnes participèrent. Il reçut surtout l’appui des personnalités locales : Raoul de Vexiau Maire de Réaumur (logis de la Haute-cour), Le comte Guy de Fontaines (château du Lac), Mademoiselle Audé (logis du Prieuré) etc….

Le projet de reconstruction de la

vieille chapelle avait mis 15 ans à se concrétiser, les préparatifs durèrent

plus de 3 ans, mais la construction se fit dans un temps record de 4

mois : d’avril à septembre 1900. Le maçon en était Ludovic Chaise et le

charpentier Gustave Marot.

Le projet de reconstruction de la

vieille chapelle avait mis 15 ans à se concrétiser, les préparatifs durèrent

plus de 3 ans, mais la construction se fit dans un temps record de 4

mois : d’avril à septembre 1900. Le maçon en était Ludovic Chaise et le

charpentier Gustave Marot.

La chapelle fut ainsi bénie le 13 septembre 1900 par Monseigneur Hupé archiprêtre de Fontenay-le-Comte, en présence de l’Abbé Bureau curé doyen de Pouzauges, de l’Abbé Chatry curé de Saint-Mesmin célébrant, d’une vingtaine d’autres prêtres et de plusieurs milliers de personnes. Les clichés des deux cartes postales précédentes représentant la nouvelle chapelle ont été pris peu de temps après la construction. Celle de l’extérieur a été réalisée par Lucien Amiaud de la Roche-sur-Yon à la fin de l’année 1900 et porte le numéro 37 (une des deux cartes de la fontaine, du même auteur a le numéro précédent 36). Celle de l’intérieur a été prise par Armand Robin de Fontenay-le-Comte vers 1907, sans doute à l’occasion d’un pèlerinage et porte le numéro 2289.

Il va sans dire que la construction de la nouvelle chapelle a favorisé l’amélioration de l’image dans le diocèse du pèlerinage annuel. Organisé autrefois dans la dernière semaine d’août, il a lieu aujourd’hui la première semaine du mois de septembre. Il regroupait encore énormément de participants au milieu du XXème siècle, comme on peut le voir sur la photographie ci-dessus prise vers 1950.

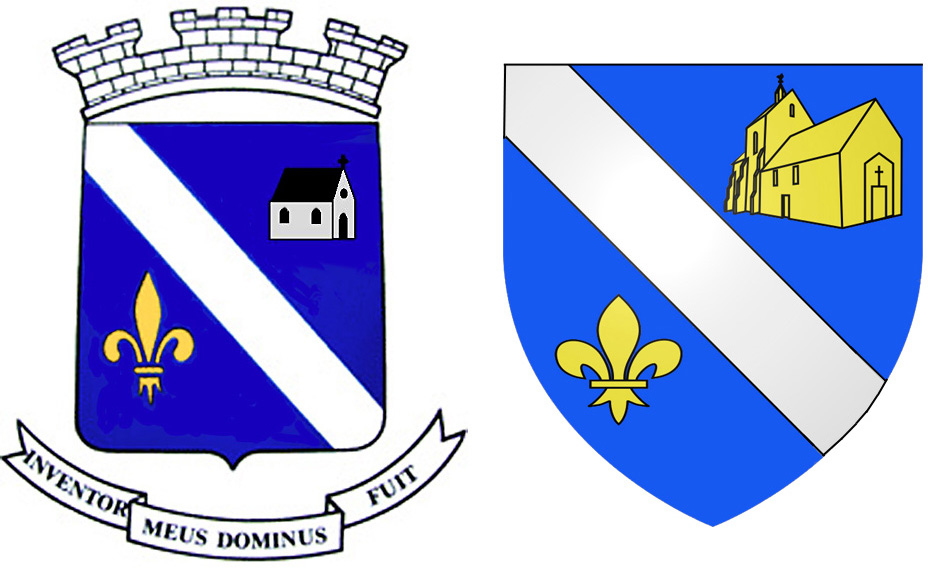

Sollicités par une lettre de

Monsieur Rémy Bétou Maire de Réaumur le 21 janvier 1982, nous avons été amené à

créer des armoiries à la commune. Sur les trois projets que nous avions

proposés, le Conseil Municipal avait alors retenu le premier, par délibération

au mois d’avril 1982. C’est celui qui est représenté ci-dessus. Il se lit

héraldiquement par : « d’azur à la bande d’argent accompagnée en chef

d’une chapelle de même, éclairée, couverte de sable, ouverte à senestre et en

pointe d’une fleur de lys d’or », sommé d’une couronne crénelée d’argent

et abaissé d’un listel portant la devise « Inventor Meus Dominus

Fuit »

Sollicités par une lettre de

Monsieur Rémy Bétou Maire de Réaumur le 21 janvier 1982, nous avons été amené à

créer des armoiries à la commune. Sur les trois projets que nous avions

proposés, le Conseil Municipal avait alors retenu le premier, par délibération

au mois d’avril 1982. C’est celui qui est représenté ci-dessus. Il se lit

héraldiquement par : « d’azur à la bande d’argent accompagnée en chef

d’une chapelle de même, éclairée, couverte de sable, ouverte à senestre et en

pointe d’une fleur de lys d’or », sommé d’une couronne crénelée d’argent

et abaissé d’un listel portant la devise « Inventor Meus Dominus

Fuit »

Le fond bleu, la bande blanche et la fleur de lys appartenaient aux armes de Jean comte de Dunois, bâtard d’Orléans (compagnon de Jeanne d’Arc) seigneur de Réaumur à partir de 1458. Ses armoiries figuraient à ce titre au dessus d’un vitrail de l’église paroissiale. Le bleu et le blanc sont en outre les couleurs mariales par excellence. La devise « un savant fut mon seigneur » faisait évidemment allusion au célèbre mathématicien, physicien et naturaliste René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) seigneur de la paroisse au XVIIème siècle. Enfin, nous avions également fait figurer sur l’écu la petite chapelle Notre-Dame de Réaumur.

Depuis 1982, ces armoiries ont été légèrement modifiées puisque la chapelle Notre-Dame a fait place sur le blason à l’Eglise Saint-Pierre de Réaumur et cette dernière pièce héraldique a changé de couleur de métal (or à la place d’argent).

Chantonnay, le 24 avril 2016

Maurice BEDON

Éditions La Chouette de Vendée

Éditions La Chouette de Vendée